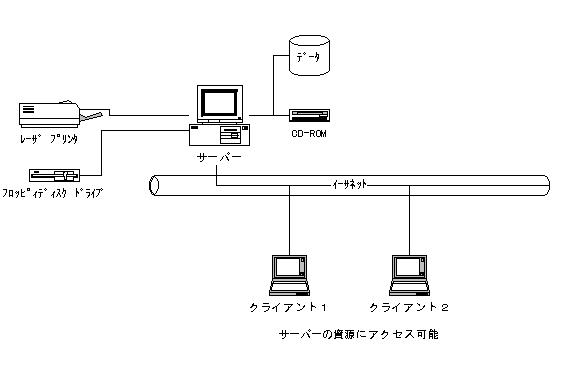

サーバー:共有する資源を提供する側(親)

クライアント:共有する資源を利用する側(子)

他のコンピュータ上の資源(ハードディスク,フロッピーディスク,CD-ROMドライブ等)に自分のコンピュータからアクセスすることが可能となる. (クライアントサーバーシステム)

サーバー:共有する資源を提供する側(親)

クライアント:共有する資源を利用する側(子)

(原則)誰かが開いているファイルには,書き込みはできない.

(作業の対象となる文書は,作業後,保存して閉じておくこと.)

ワープロ文書のグループ作業

1)サーバー側でワードで新規文書を作成する.

2)ツール>>変更履歴の作成>>変更箇所の表示>>編集中に変更箇所を記録する にチェックする.

(表示,印刷のチェックもそのままつけておく)

作成した文書をNetTmpフォルダに保存する.

3)変更した文書に順次,クライアント側から修正する.文書内に誰がいつ直したのかが記録される..

印刷,あるいは文書確認時は,「変更箇所の表示」の表示,印刷のチェックを外す.

最終完了時は,ツール>>変更内容の組み込み.(参考)マルチで作業する場合には,とりあえず別々のファイルとして保存しておき,ツール>>変更内容

の組み込みで,複数の文書の変更箇所のみ更新するという手段がある.

1)フロッピードライブの共有

フロッピードライブを持ってきていないが,フロッピーにデータを書き出したい,または読み取りたい.

フロッピードライブを持っているパソコンをサーバーにし,フロッピードライブを共有に設定する.

2)CD-ROMドライブの共有

CD-ROMドライブを持ってきていないが,CD-ROMを読みたい.

CD-ROMドライブを持っているパソコンをサーバーにして,CD-ROMを共有に設定する.

3)学内ネットワークを使わない方法

学内のネットワークを使わずに,2台のパソコン相互でのデータのやり取りをしたい.

(LANカードを使う方法)

LANクロスケーブルあるいはクロスケーブル変換アダプタが必要

(ハブを利用する場合にはパラレルケーブルで可,UPLINKのスイッチをOFFにする.通常時ON)

コントロールパネル>>ネットワーク>>追加>>プロトコル>>Microsoft>>IPX/SPX互換プロトコル

あるいはNetBeuiを追加し,共有の設定を行なう.(LANカードを使わない方法)

パラレルケーブル(プリンタ用のケーブル)あるいはシリアルクロスケーブルを利用する場合

さらにアクセサリ>>ケーブル接続

(ケーブル接続が無い場合にはコントロールパネル>>アプリケーションの追加と削除

>>Windowsファイルタブ>>アクセサリの中からインストールする)

(赤外線通信を使う方法)

TranXit等のソフトウェアを利用する.

| (演習)ファイル共有を利用した住所録の作成

エクセルに以下のような項目を作成し,それに対して

項目は以下のように設定する.

誰かがファイルを開いているとそれに対して書き込みができないので,順次,書き込んだら,

|