新着情報

21.11.30

9月~11月、海外貿易のケーススタディで多文化理解を深める「グローバル人財育成プログラム」を開催しました/国際交流・留学生センター

国際交流・留学生センターでは、コロナ禍で海外渡航が制限されている状況下であっても、多文化理解力を醸成し、グローバルステージで活躍できる力を学生に身に付けてもらうため、グローバル人財育成プログラム(全4回)を開催しました。9月に行われた初回プログラムは、国際交流・留学生センター副センター長を務める曾根 洋明 教授により導入として、多文化理解の基礎である「意思決定の文化による違い」「信頼構築の文化による違い」「グローバルシチズンシップ」に関する講義を実施。10月から11月に行われた第2回~第4回プログラムは、日本貿易振興機構(ジェトロ)仙台の協力を得て、ケーススタディを中心とした講義プログラムを実施しました。

「貿易・国際協力を通した日本と世界の結びつき」から見る

グローバル人材に必要な要素=相手の立場を理解し、共感する力

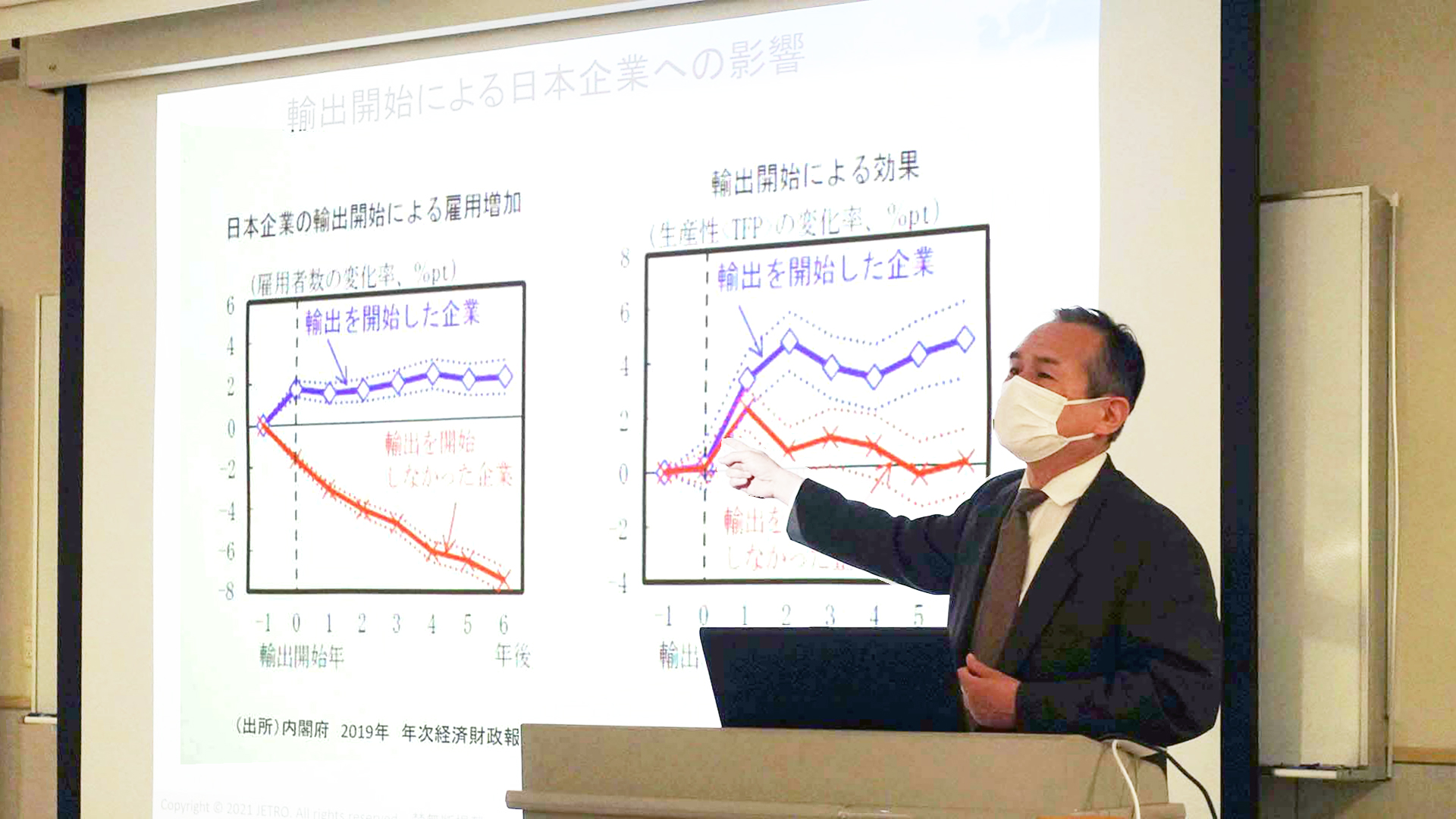

第2回から第4回はジェトロ仙台の講師により「日本の通商政策の変遷」「スリランカの概況や貿易から見える日本の姿」「宮城県内企業の輸出成功例・海外企業受入事例」といったテーマで講義が行われ、コロナ禍で国内受注が低下した中、異例の速さで意思決定を行い、香港への直接輸出に踏み切り、ブランド化に成功した栗駒卵の事例などが紹介されました。

プログラムを通して、学生たちは「ビジネスの基本は人づきあいのスキルである」という気付きや「世界の動きを知ること、物事を多面的に捉え・考えること、時代の潮流を読むこと」の重要性を学びました。特に、普段の授業を通して地域のコミュニティに参加し、課題解決に取り組むことの多い学生にとって「相手の立場を理解し、共感することが信頼につながる」という講師の言葉は、授業で実践している課題解決がそのままソリューションビジネスとなりうる可能性を秘めていることに気づく体験となったのではないでしょうか。

国際交流・留学生センターではこれからも、学生の皆さんの多文化理解力の醸成につながるプログラムを実施して参ります。

日本貿易振興機構(ジェトロ)について

ジェトロは貿易・投資促進と開発途上国研究を通じ、日本の経済・社会の更なる発展に貢献することを目指しています。70カ所を超える海外事務所ならびに本部(東京)、大阪本部、アジア経済研究所および国内事務所をあわせ約50の国内拠点から成る国内外ネットワークをフルに活用し、対日投資の促進、農林水産物・食品の輸出や中堅・中小企業等の海外展開支援に機動的かつ効率的に取り組むとともに、調査や研究を通じ我が国企業活動や通商政策に貢献します。(公式サイトより引用)

グローバル人財育成プログラムについて

様々なアイデンティティを持った人々が考えを交換しつつ迅速な意思決定を求められている昨今、海外で生まれ育った人々との関わり合いではもちろん、日本国内で生まれ育った人々との生活でもグローバルな考え方が必要となっています。本プログラムは、全学生を対象とした国際交流・留学生センター主催による教育プログラムで、特に今回は貿易におけるケーススタディで現状に対する理解を深化させる講座を開催しました。

複数の地域、複数の文化、多種多様な人間が存在する現状を理解し、そのダイナミックスを理論的に理解できるようになること、また、世界を複眼的に睨み、俯瞰的に事象を捉え理解し、自分の意見をもつことができる力の醸成を目指したプログラムです。

指導教員プロフィール

・曾根 洋明:基盤教育群教授、国際交流・留学生センター副センター長

日本人が英語を使用する際に苦手とする単語、表現を「直観的に」、いわば場合分けをあまりせずに理解し、使用できるようにすることを目標に研究しています。その中でも冠詞の理解・使用は、冠詞が存在しない日本語を使用する日本人にとっては一番難しいと言われており、文法書等でも多くの場合に分けて説明されています。できるだけ感覚的に使用ができるように上位意味を解明し、ネイティブスピーカーがどの様な状況を思い浮かべ使用しているかを研究しています。

<関連>

・日本人が苦手としている英語の表現をネイティブのように使えるようにする(シーズ集)

・オンライン公開講座「ポストコロナに向けて、海外訪問・訪問者ホストのためのホームスティ英語表現を習得しておこう」

・基盤教育群公開講座「学ぼう英語のいろいろ」

国際交流・留学生センター

宮城大学では北米・東南アジア・オセアニア・北欧などの13箇所の大学との間で交流協定を締結しています(2021年4月現在)。毎年、多くの学生・教職員がこれらの相手先を訪れ、国際交流や学術研究・調査など、さまざまな分野で活発な交流活動を展開しています。今後も交流のネットワークを拡大していく予定です。