准教授

柳澤 満則

Mitsunori Yanagisawa

1983年

| 所属 | 食産業学群 |

|---|---|

| 学位 | 博士(工学) 東京工業大学 2011年 |

| yanagimi(a)myu.ac.jp ※メール送信の際には「(a)」を「@」に変えてご利用ください |

|

| 電話番号 | 0222451401 |

| シーズ集 | 酵素や微生物を用いたバイオリファイナリーによる廃棄物や未利用資源の利活用 |

| researchmap | https://researchmap.jp/M_Yanagisawa |

職位

准教授、スチューデントサービスセンター副センター長

学歴

2006年03月 静岡大学工学部物質工学科卒業

2008年03月 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻博士前期課程修了

2011年09月 東京工業大学大学院理工学研究科国際開発工学専攻博士後期課程修了

主な職歴

2011年10月 京都大学大学院農学研究科 研究員

2012年10月 宮城大学食産業学部環境システム学科 助教

2021年04月 宮城大学食産業学群 准教授

本学における担当科目

科学基礎実験、生物有機化学、環境科学、環境微生物工学

専門分野

バイオマス変換工学、化学工学、応用微生物学

所属学会・社会活動等

化学工学会

日本生物工学会

廃棄物資源循環学会

農業食料工学会

主な著書・論文

- <論文>Microbiological quality of fermented milk produced by repeated-batch culture(2008年)

- <論文>セルロース性資源からの化学原料の生成(2010年)

- <論文>バイオマス系廃棄物と廃棄物由来酵素を用いたL-乳酸の生産(2011年)

- <論文>Bioethanol from sea lettuce with the use of crude enzymes derived from waste(2011年)

- <論文>Production of high concentrations of bioethanol from seaweeds that contain easily hydrolyzable polysaccharides(2011年)

- <論文>Cloning of agarase gene from non-marine agarolytic bacterium Cellvibrio sp.(2012年)

- <論文>Strategies for the production of high concentrations of bioethanol from seaweeds: Production of high concentrations of bioethanol from seaweeds(2013年)

- <論文>Draft genome sequence of the nonmarine agarolytic bacterium Cellvibrio sp. OA-2007(2015年)

- <論文>Direct production of ethanol from neoagarobiose using recombinant yeast that secretes alpha-neoagarooligosaccharide hydrolase(2016年)

- <論文>高濃度エタノール生産のためのタケの微粉化と常温アルカリ処理(2017年)

- <論文>Evaluation of a method for removing cesium and reducing the volume of leaf litter from broad-leaved trees contaminated by the Fukushima Daiichi nuclear accident during the Great East Japan Earthquake(2017)

- <論文>Isolation and characterization of novel Paenibacillus spp. utilizing various carbohydrates contained in seaweeds and exhibiting growth at higher temperatures(2018)

- <論文>マボヤの被嚢に含まれるセルロースからのL-乳酸の生産(2021年)

- <論文>未利用海藻からのバイオポリマー原料となる乳酸の生産(2021年)

研究内容

再生可能な資源である「バイオマス」からエネルギーや化学原料を生産する研究をおこなっています。陸上バイオマス、海洋バイオマス、廃棄物バイオマスなどの様々なバイオマスを原料として利用し、バイオマスの種類に応じて有用な変換プロセスの開発を試みています。

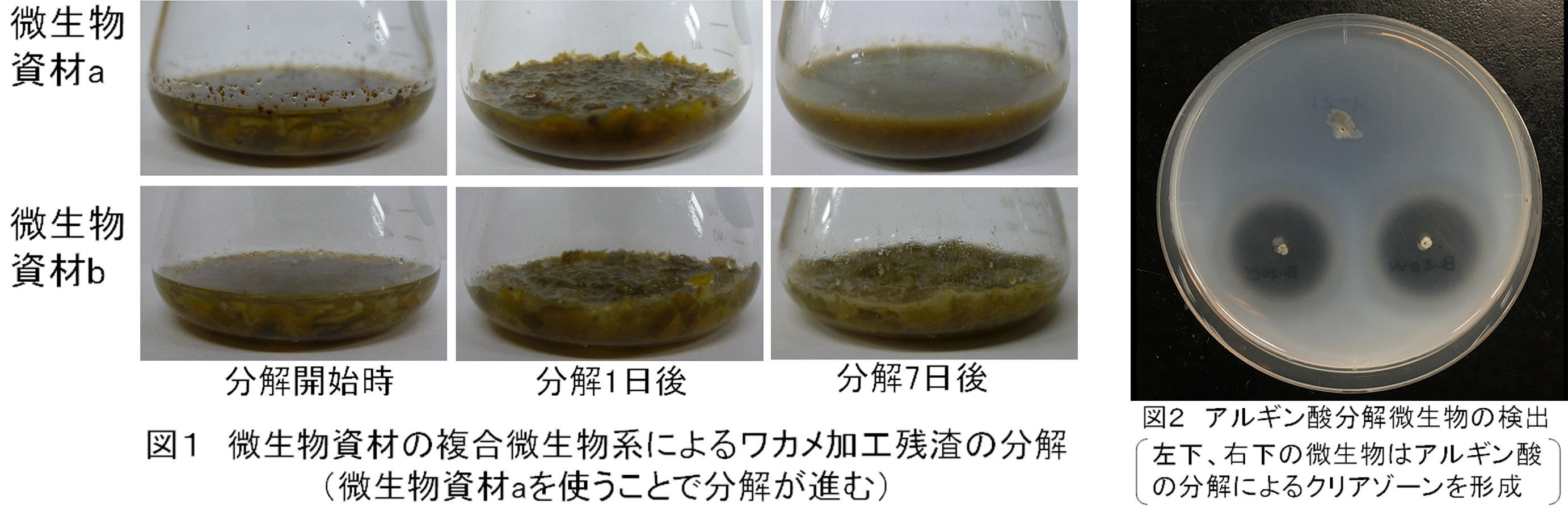

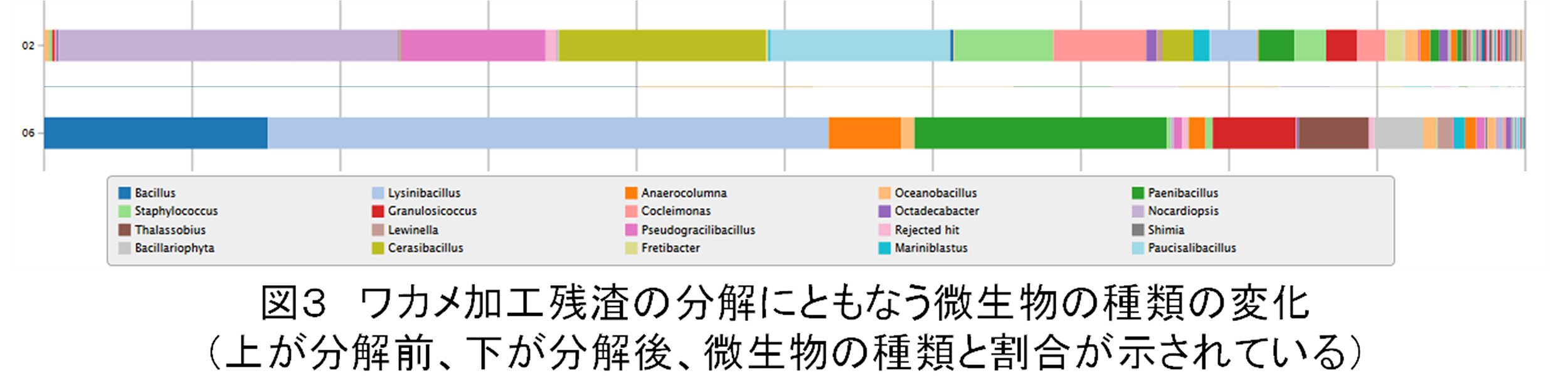

また、複合微生物系を利用した廃棄物処理にも取り組んでいます。例えば、ワカメの加工残渣の分解処理を試みたところ、用いる微生物資材により分解率が異なることがわかりました(図1)。この分解率の差は、ワカメに多く含まれるアルギン酸という多糖類の分解が影響していることがわかり、分解率が高かったものからはアルギン酸を分解する微生物が検出されました(図2)。さらに、分解にともなう微生物の種類の変化について調べたところ、大きく変化することもわかりました(図3)。このように分解処理した分解液については、液体肥料やメタン発酵基質として利用できないか検討を進めています。なお、この研究は、公益財団法人JKAの競輪の補助事業を受けて実施しました。

講演等が可能なテーマ

「バイオマスからのエネルギー、化学原料の生産」

「酵素や微生物を用いたバイオマスの利活用」

「糖類を多く含む廃水、廃棄物の資源化」

学生へのメッセージ

バイオマスには様々な可能性が秘められています。興味のある方は是非一緒に勉強、研究しましょう。