研究推進・地域未来共創センター

宮城大学は、「高度な実学主義」をかかげ実践的な教育研究を展開しており、公立大学として地域に貢献することを理念としています。本学においては、研究推進と地域との共創を一元的に推進する組織として研究推進・地域未来共創センターがあり、本学の研究力を強化するため学内の研究環境の整備や研究プロジェクトの企画、学内外との調整、外部資金獲得を支援するとともに、自治体等の地域課題に対して本学の研究シーズをマッチングし、課題解決への展開を支援しています。当センターは、研究力の向上を推進するリサーチ・アドミニストレーター(URA)としての機能強化と、産学連携を推進するコーディネーターにより、学内外においてプロジェクトの企画相談から渉外・調整、プロジェクト支援(研究資金獲得、プロジェクト運営)、知財化・実用化支援を行っています。また、自治体からの依頼に応じて委員・講師を派遣するとともに、専門研修の開催やセンターへの自治体職員の受け入れ等により高度人材の育成を図ります。

「知の拠点」として実践的な教育・研究活動を活かし

社会環境の変化に対応した問題解決を目指す

研究を支え、強化し、発信する

研究者が世界規模の社会課題を俯瞰的に捉え、個々の研究分野を探究し、未だ解明していないことを明らかにすることで、新たな社会の礎が構築されます。本学が地域に貢献するためには、基盤となる研究に基づく実践的な社会実装が重要となります。一方、山積する社会課題に対しては、多くのステークホルダーの関わりが必要であり、異分野連携によるイノベーションの創出が必須な時代となっていることから、個々の研究者が対応するには限界があります。そこで、当センターでは個々の研究者が有する専門分野の深化を支え、よりインパクトの強い研究へ高めるための支援を図り、学外へシーズを発信し実用化に向けたプロジェクトへ進展させることで社会実装に貢献します。

地域と共創することにより豊かな未来社会を実現する

地方においては少子高齢化や若者人材の流出、基幹産業である一次産業の衰退など、持続的な社会基盤の構築が課題となっています。これらの課題をどのように解決するかだけでなく、未来の豊かな社会を構築するために、どのような産業や地域活性化モデルが有用かを、行政のみではなく地域が構想し、持続する仕組みを実現することが重要です。そのために当センターでは、大学や地域、企業など多様なステークホルダーとの共創プロジェクトを展開し、ともに考え、ともに学び、ともに実現することで、地域課題の解決に貢献します。

地域を担う次世代の人材と産業を育てる

未来の豊かな社会を構築するためには、新たな事業を創出する「起業家精神(アントレプレナーシップ)」を有した人材の存在が重要であり、本学は、地域社会が求める専門知識を持った人材育成を目指すアントレプレナーシップ教育のカリキュラムを有しています。また、少子化の進行により既卒社会人が人口構造の主流となる状況を踏まえると、大学は教育対象の範囲を広げ、社会の成長を促すリカレント教育を充実させること必須であり、本学では、社会人の学び直しのためのリカレント教育を実施しています。さらに、地域では看護人材の確保が課題となっており、本学から地域に定着する看護人材を輩出するとともに、就職後の人材育成にも力を入れています。

MYU Seeds / シーズ集

「宮城大学シーズ集」は、本学の教員が、どのような研究をしているか、その研究成果が、どのような産学官連携の可能性を有しているかについて、冊子とウェブサイトにより紹介しているものです。本学の教員の情報を「健康・医療・看護」「まちづくり」「デザイン」「食品機能・加工」など、8 つの分野に分けて掲載しています。

連携協定

本学と教育・研究・人材交流等で連携する団体等と協定を締結し、共同研究や共創プロジェクトを行います。連携協定を締結することで、新たな研究成果の創出や地域活性化による地域課題の解決、次世代の人材育成に資する本学の人的・知的資源および研究成果等の活用を図ります。

コーディネーター

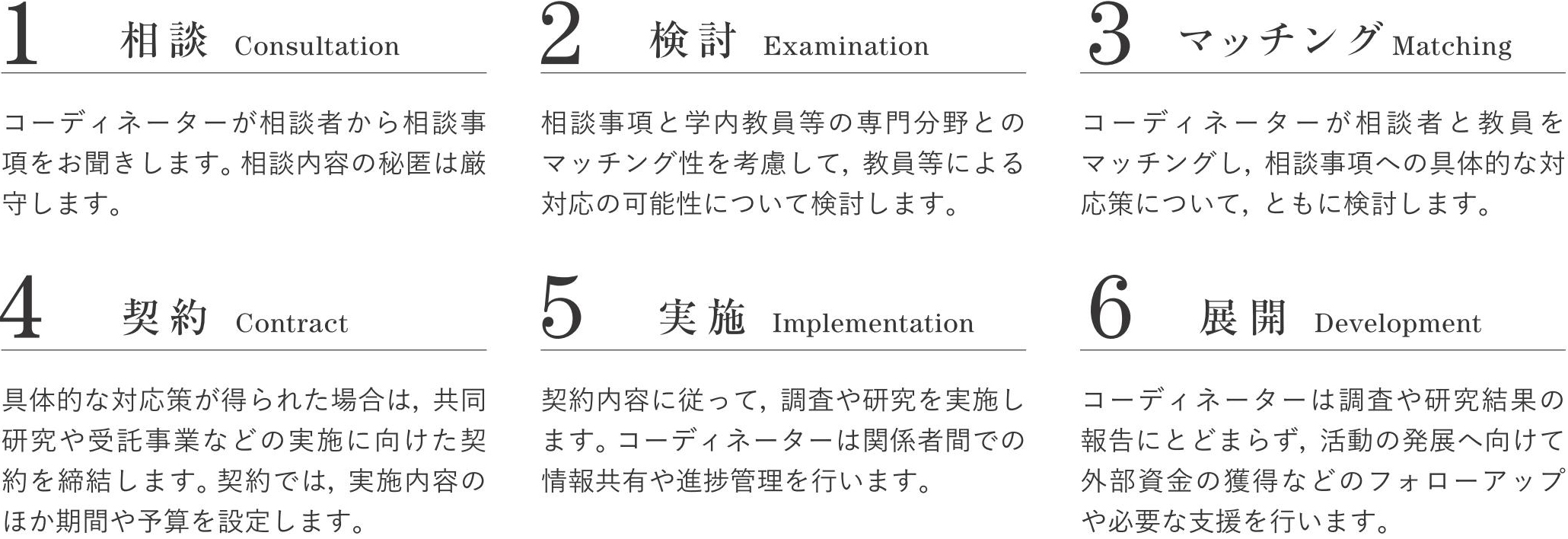

本学のコーディネーターは、電話やメールなどで頂戴した相談内容について検討し、相談者を本学の教員へとつなぎ、契約から実施に至るまで、幅広く対応します。研究においては、外部資金の獲得に向けて学内外の調整を図り体制を構築するとともに、プロジェクトの運営を支援し、産学連携を推進します。

コーディネーター

中嶋紀世生

コーディネーター

菅原心也

相談手順

事例紹介

本学の教員が有する研究シーズを活用した各種事業についてご紹介します。

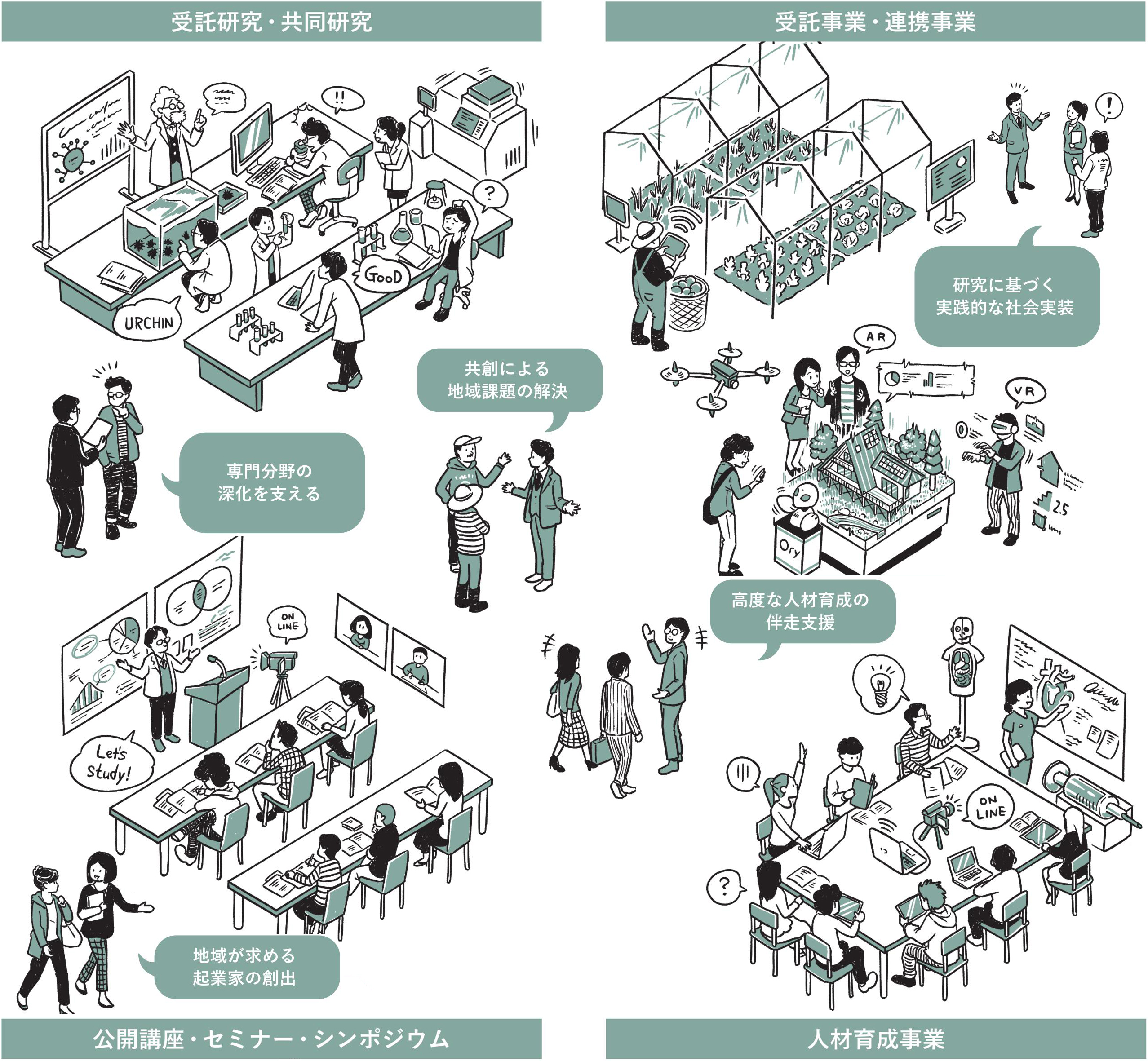

受託研究・共同研究・受託事業・連携事業では、企業や自治体、各種団体等から受けた相談に対し、当センターの

コーディネーターが課題の解決に適した本学教員とのマッチングを行い、契約や進捗管理を行います。

受託研究・共同研究

研究シーズを高めるために外部資金を獲得して研究を行います。外部資金には政府系の団体や財団等からの競争的資金と企業から提供を受ける資金があり、大学間や産学官連携等により取り組みます。企業との産学連携では製品・サービスの開発などが、自治体との連携では地域課題の解決に向けた研究開発などがテーマとなります。

受託事業・連携事業

主に自治体による施策検討やプロジェクトの企画・実施に関する事業を受託し、学内の教員や学生との共創をコーディネートし、地域課題の解決を目指します。連携事業では、主に連携協定を締結している企業・自治体等と連携して、イベントの企画・開催や人材育成の事業を行います。

公開講座・セミナー・シンポジウム

本学は、看護学群・事業構想学群・食産業学群・基盤教育群の 3 つの学群と1つの群から構成されています。毎

年それぞれの群から提供された研究シーズを活用し、地域の皆さまに教育や研究の成果を広く公開しています。近年ではオンライン公開講座として本学の研究シーズを通年ウェブ配信するとともに、研究・共創フォーラムを開催し、シーズの発信を行っています。

人材育成事業

今後のさらなる進展する高齢化・過疎化の進展により、在宅医療・訪問看護の需要増加が予想され、遠隔で看護活動のできるスキルを備えたジェネラリストナースの育成が必要となることから、現在、医療現場で活躍する看護職員を対象に、リスキリングプログラム「みやぎテレナース育成プログラム」を実施しています。また、近年、生産性の向上や新たな価値の創造を目的としたデジタル変革(DX)が注目される中、本県の中小企業のデジタル化推進に向けて、DXを進める上で中核となる人材の育成、専門的な技術力や新たな価値を創造できる企画力をもった人材の育成を「DX人材育成プログラム」として実施しています。

お問い合わせ

〒981-3298 宮城県黒川郡大和町学苑1番地1

宮城大学 研究推進・地域未来共創センター

Tel:022-377-8319 Fax:022-377-8421 E-mail:chiren-office(a)myu.ac.jp

※メール送信の際には「(a)」を「@」に変えてご利用ください。