教授

北辻 政文

Masafumi Kitatsuji

1960年

| 所属 | 食産業学群 |

|---|---|

| 学位 | 博士(農学) 岩手大学 2001年 |

| kitatsuj(a)myu.ac.jp ※メール送信の際には「(a)」を「@」に変えてご利用ください |

|

| 電話番号 | 0222451426 |

| シーズ集 | 各産業から排出される無機系廃棄物を改質・改良して、建設材料として活用します |

| researchmap | https://researchmap.jp/kitamasa0917 |

職位

教授

学歴

1987年3月 岩手大学農学部農業土木科卒業

2001年3月 岩手大学連合大学院 農学(博士)取得

主な職歴

1987年4月 宮城県農業短期大学助手

2000年4月 宮城県農業短期大学助教授

2005年4月 宮城大学食産業学部准教授

2009年4月 宮城大学食産業学部教授

2017年4月 宮城大学食産業学類教授

本学における担当科目

生産環境保全学、環境学概論、資源循環システム特論、農地水利環境特論、食農環境特論、食農環境特別演習、環境学概論(大和)材料学(大和) 他

専門分野

農業農村工学、コンクリート工学、無機系リサイクル技術

所属学会・社会活動等

農業農村工学会

コンクリート工学会

土木学会

廃棄物資源循環学会

日本建築学会

主な著書・論文

- <著書>改訂6版 農業農村工学標準用語辞典(2019年)

- <著書>コンクリートライブラリー142 震災廃棄物の処分と有効利用(2014年)

- <著書>災害廃棄物分別・処理マニュアル(2011年)

- <著書>農業農村工学ハンドブック(2010年)

- <論文>ブルーインフラの構築に向けた 低炭素型コンクリート藻場ブロックの適用(2024年)

- <論文>フライアッシュiv種のプレキャストコンクリート製品への利用に関する基礎的研究(2023年)

- <論文>コンクリート水利施設の石灰石骨材の溶脱に関する研究(2022年)

- <論文>東北地方のコンクリート水利施設における石灰石粗骨材の溶脱に関する基礎的研究 (2021年)

- <論文>ペーパスラッジの法面緑化基盤(2016年)

- <論文>震災コンクリートがらから製造した再生粗骨材Mのプレキャストコンクリート製品への利用(2015年)

- <論文>砂質土地盤に適用したソイルセメントのフレッシュ性状に与えるペーパースラッジの効果(2015年)

- <論文>多種類のリサイクル材を用いたPCaコンクリート製品の品質(2015年)

- <論文>震災コンクリートがらを用いたPCaコンクリート製品の試作(2013年)

- <論文>コンクリート再生材からの6価クロム溶出低減材としてのスラグ利用の可能性 (2011年)

- <論文>ごみ溶融スラグ細骨材の鉄筋コンクリート製品への利用(1999年)

研究内容

わが国の物質収支は輸入量が多く、輸出量が少ないことから、廃棄物が国内に蓄積される社会構造となっており、廃棄物のリサイクルが大きな課題となっています。本研究室では、廃棄物を大量に使用可能な建設材料用のリサイクル材に加工し、利活用研究を行っています。究極の廃棄物は一般廃棄物である家庭ごみです。家庭ごみを1300℃以上の高温で溶融し、スラグという砂状に加工すればコンクリート等の砂の代替材料として利用できます。

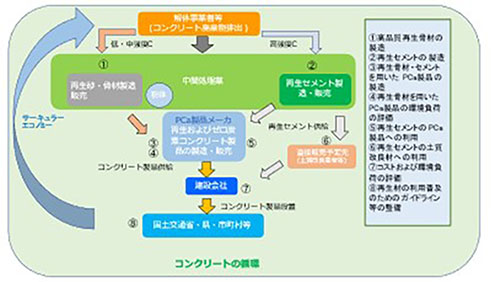

また、これまで大量に建設されたコンクリート構造物を壊して、再生骨材(砂利、砂)や再生セメントを製造し、再び、コンクリート材料として利用するコンクリート版サーキュラーエコノミーを実証しています。

一方、地球温暖化の原因となってCO2削減のための研究も進めています。特に海藻を生やすブルーカーボンの研究では、鉄イオンや栄養塩を継続的に供給できる低炭素藻場ブロックを開発し、CO2を固定しています。このことは同時に漁業関係者を苦しめている「磯やけ」対策にも貢献でき、沿岸漁業の復興につながるものとなっています。

コンクリート版サーキュラーエコノミー

ブルーカーボン獲得のための藻場ブロックの研究

所有している知財等

<特許>鉄分供給容器 特許第6851601号 (2019)

<特許>土壌改良材 特許第5940715号 (2016)

<特許>土壌改良材 特許第5769920号 (2015)

講演等が可能なテーマ

無機系廃棄物のリサイクル

建設材料学(コンクリート他)

学生へのメッセージ

農業を営むためには、水が必要です。農業用水路やダムなど農業水利施設は、安定的な水の供給を行えるよう日々メンテナンスが行われており,コンクリートをはじめとした建設材料学の知識が必要です。わが国の農業が継続的に続くように農業インフラを守っていきましょう。また、最近では廃棄物を資源と捉え、建設材料としてリサイクルすることにより、わが国の循環型社会の形成を目指しています。ぜひ、宮城大学で一緒に学びましょう。