新着情報

23.09.20

9/14 令和5年度宮城大学研究・共創フォーラムを開催しました

9月14日、大和キャンパス交流棟2階PLUS ULTRA-を会場に、ハイフレックス形式(会場参加+オンライン参加)により令和5年度宮城大学研究・共創フォーラムを開催しました。本学の研究シーズや共創事例を発信する本フォーラムは今年で3年目を迎え、学内の教職員101名のほか、県内外から自治体や企業、大学などを中心に89名が参加しました。

カーボン・サーキュラー・エコノミーの達成に向けた共創の場形成支援プログラム

宮城大学の取り組みを紹介

フォーラムは佐々木学長の挨拶に始まり、続いて風見センター長による「共創の場の取り組みについて」と題した情報提供を行いました。共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)地域共創分野に採択された「海山里のつながりが育む自然資源で作るカーボン・サーキュラー・エコノミー拠点」について、地域拠点ビジョン・ターゲット・対応する研究課題に関する説明をするとともに、これまで南三陸町で行ってきた取り組みの紹介と地域拠点ビジョンの達成に向けた現時点での方向性について説明しました。

基調講演 持続可能な地域づくりに向けた統合・転換のコーディネイト

「SDGsと地域活性化~統合と転換のコーディネイト」と題した基調講演では、武蔵野大学工学部サステナビリティ学科/環境システム学科 白井 信雄 教授・学科長により、日本の長期人口推移予測や世界各地の異常気象等、持続可能な発展を損なう様々な危機について紹介いただくとともに、地域でSDGsの理念を活かしていくための取り組み方や地域における統合・転換のコーディネイトを担う人・組織の必要性について説明がありました。続くパネルセッションは風見センター長、白井教授、共創の場のプロジェクトリーダーである西川正純教授が登壇し、情報提供と基調講演で明らかになった課題や可能性について、フォーラム参加者との意見交換も交えながら前半のプログラムのまとめを行いました。

宮城大学6名の教員からそれぞれの研究成果、共創事例について発表

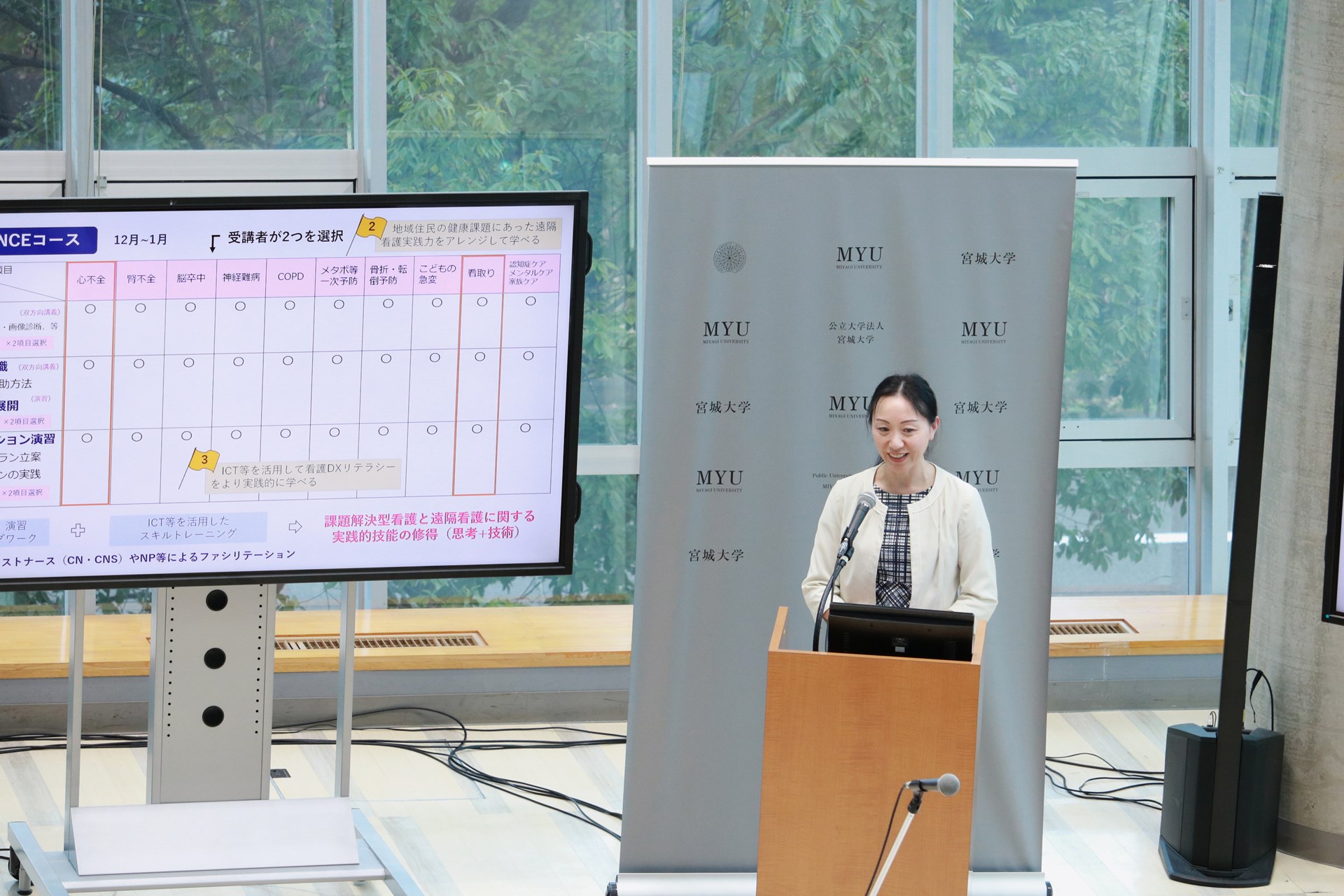

- みやぎテレナースの取り組みによる地域看護人材の育成

看護学群 教授 金子 さゆり - 環境負荷低減化のための食行動に関する大学生の意識-宮城大学生を対象にしたアンケート調査-

看護学群 教授 谷津 裕子 - 災害レジリエンス研究を基盤とした南三陸町での震災復興漁村の空間構成

事業構想学群 教授 平岡 善浩 - 水田からの温室効果ガスの排出削減に向けた現地試験

事業構想学群 教授 千葉 克己 - 閖上赤貝のブランド再生による持続可能な漁業への貢献

食産業学群 教授 西川 正純 - 栄養塩等を継続的に供給可能な藻場ブロックによるブルーカーボン生態系の構築

食産業学群 教授 北辻 政文

<関連記事>※登壇者の詳細は前回記事に掲載しています。

9/14令和5年度宮城大学研究・共創フォーラムを開催します

看護学群 教授 金子 さゆり

看護学群 教授 谷津 裕子

事業構想学群 教授 千葉 克己

事業構想学群 教授 平岡 善浩

食産業学群 教授 北辻 政文

食産業学群 教授 西川 正純

参加者アンケートでは「各学群のSDGsに関する取り組みを知ることができて興味深かった。」、「地域の活性化だけでなく、未来に向けてや世界規模を見据えた視点のフォーラムで興味深かった。」、「SDGsの取り組みについて、多岐にわたる視点からの示唆があった。」等、共創の場をはじめとした各学群のSDGsに対する様々な取り組みや本学教員の研究シーズについて、理解が深まったことが伺える感想を数多く頂戴し、今後の地域との連携や新たな共創プロジェクトの展開へと繋がり得るイベントとなりました。

研究推進・地域未来共創センターでは、これからも様々な形で地域の皆様に研究シーズを発信します。引き続きご支援・ご協力のほどよろしくお願いします。

研究推進・地域未来共創センター

企業や地方自治体・機関・団体のニーズや課題に対して、研究推進・地域未来共創センターは宮城大学の持つ多彩な人材・研究・技術・ノウハウなどを活かしながら、イノベーションや活性化の解決策を生み出していきます。

そして、地域産業の発展や魅力的な地域づくりなど地域の可能性を広げるために、従来の手法や領域にとどまることなく、さまざまな分野で共創し、宮城大学のミッションの一つである地域社会への貢献を目指します。