新着情報

21.12.02

11/8宮城県による「生涯スポーツ活動指導者研修会」で、基盤教育群河西敏幸教授が講演・実技を行いました

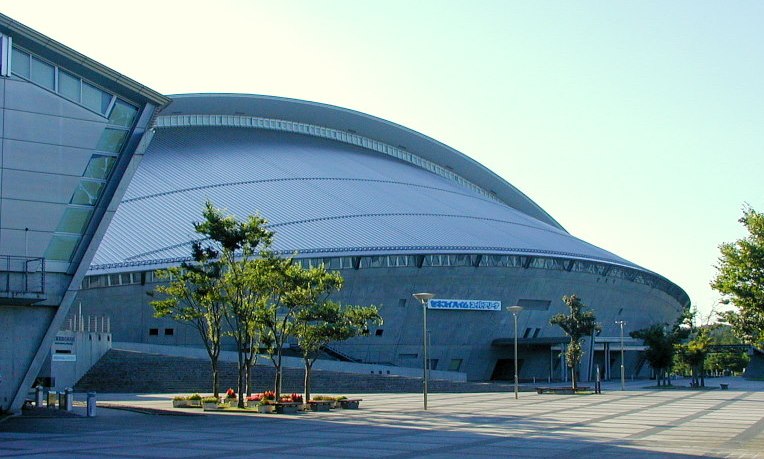

基盤教育群の河西敏幸教授が、11月8日、宮城県総合運動公園(グランディ・21)において開かれた宮城県主催の「令和3年度 生涯スポーツ活動指導者研修会」で「科学的な体の動かし方の基礎(理論と実践)」と題し、講演・実技を行いました。

この研修会は、地域におけるスポーツ活動の指導者(スポーツ推進委員、総合型地域スポーツクラブ指導者、体育・スポーツ協会及びスポーツ少年団指導者等)を対象に、広く生涯スポーツの推進に必要な知識・技能及び具体的な施策の展開方法等について研修し、指導者の資質の向上を図ることを目的として、宮城県企画部スポーツ振興課が年に1度開催しているものです。

<理論編>筋の協調性、生理学的応答などを意識しながら「正しく体を動かす」

理論編では、主に以下の6項目について解説しました。

①球面幾何学的な体(関節)の使い方

②基礎的運動パターンの獲得と運動能力

③競技スポーツの動作解析例

④運動強度とホルモン応答

⑤ “痛み”とパフォーマンス

⑥ダンス要素特有の脳活性等

特に、「立つ・座る」、「肩を回す」といったシンプルな動作は、日常でも無意識に行われることが多いのですが、運動不足や加齢等によって正しく動かせなくなったり、イメージと実際のパフォーマンスが乖離したりすることがあります。基本動作の正確性やイメージ能力向上等は科学的なスポーツ指導においても重要性が高いことから、①や②については参加者に正しい身体(関節)の動きを体験してもらいながら解説しました。

<実践編>シンプルな動作を

「丁寧に行う」+「組み合わせる数を増やす」+「リズムや曲に合わせる」

実践編では、参加者約60名がメインアリーナを広く使い、理論編の内容を踏まえながら、様々なリズムや曲に合わせて主に以下のエクササイズを行いました。

◎腕や手、脚を単独で動かすエクササイズ

◎少し複雑なステップと組み合わせた、全身を同時に動かすエクササイズ

◎弾みにくいボールを使ったエクササイズ

「走る」、「投げる」、「跳ぶ」、「リズムに合わせる」等はシンプルな動作であっても、一つひとつの動きを丁寧に確認したり、いくつか組み合わせたりしてみると、上手にできる・できないだけでなく、脳で認識している動き(運動イメージ)と実際の身体の動き(パフォーマンス)の差を実感することがあります。

●運動時の「脳と身体の関係・使い方」や「心の状態」の意識

●発達段階に応じた多様な運動(遊び)の経験と正しい基本動作の獲得

これらが、健康づくりから競技スポーツまで幅広い身体活動に大切であることを、一人でも多くの参加者に感じてもらえるよう、種目や難易度を現場でアレンジしながら体験してもらいました。

研修会における新型コロナ感染症対策について

参加者による直近8日間の体調管理シートの提出を参加条件とし、会場も十分な換気を行いながら、マスクを着用して実施しました。また、実技中もこまめに給水、休憩できるよう、かつ、いつでもマスクを外して呼吸を整えられるよう、アリーナ内に指定エリアを設け、無理のない範囲で行いました。

教員プロフィール

・河西 敏幸:基盤教育群 教授

20年以上にわたり、複数の自治体と協働しながら、各自治体の介護予防事業等の一環として「ご当地体操・ダンス」の開発(振付)と評価や、健康支援として運動・レクリエーション指導を実践してきました。現在は、当事者主体の視点でヘルスプロモーションを実践している自治体と協働し、子どもから高齢者まで、幅広い年齢層を対象とした多世代交流型の介護予防プロジェクトを進めています。

宮城大学研究推進・地域未来共創センター

当センターでは、各種講演会や研修会の講師、委員会や検討会の委員についても、本学教員とのマッチングを行っております。お気軽にご相談ください。

宮城大学の教育や研究に関わる知的財産を活用し、地域の企業、自治体、学術・研究機関、金融機関等との連携を進めながら、新たな研究開発や地域未来共創プロジェクトを推進し、真に豊かで持続可能な地域社会を実現していくために設立。本センターは、本学における看護学群、事業構想学群、食産業学群、基盤教育群の各領域及びそれらの横断的な教育・研究の成果を基に、東北・宮城の様々な地域の資源や人材を新たな発想と視座から連携し、地域未来共創を推進するプラットフォームを構築していきます。