新着情報

22.06.15

7/23日渡教授による高校生向け体験講座「和食に欠かせない美味しい植物を味わい、細胞が育つ様子をありのままに見る」のご案内/ひらめき☆ときめきサイエンスKAKENHI

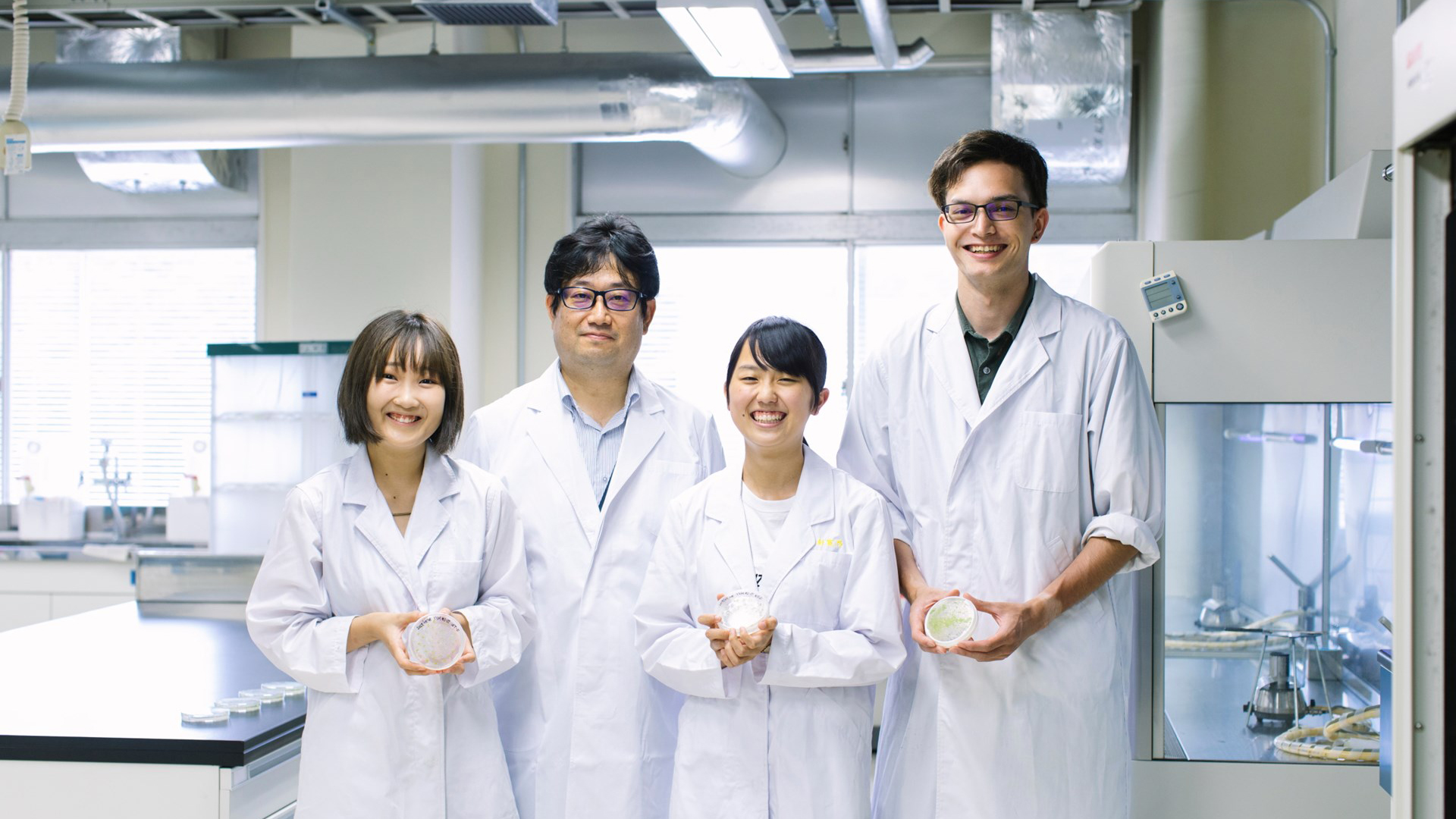

食産業学群日渡祐二教授は、植物分子遺伝学、植物細胞生理学、発生進化学を専門分野として、食料・バイオマス増産に関わる有用形質の制御メカニズムについて基礎研究を行っています。7月23日(土)、高校生向けの公開実験講座「和食に欠かせない美味しい植物を味わい、細胞が育つ様子をありのままに見る」を開催します。

お米や野菜を味わいながら、植物の不思議を紹介

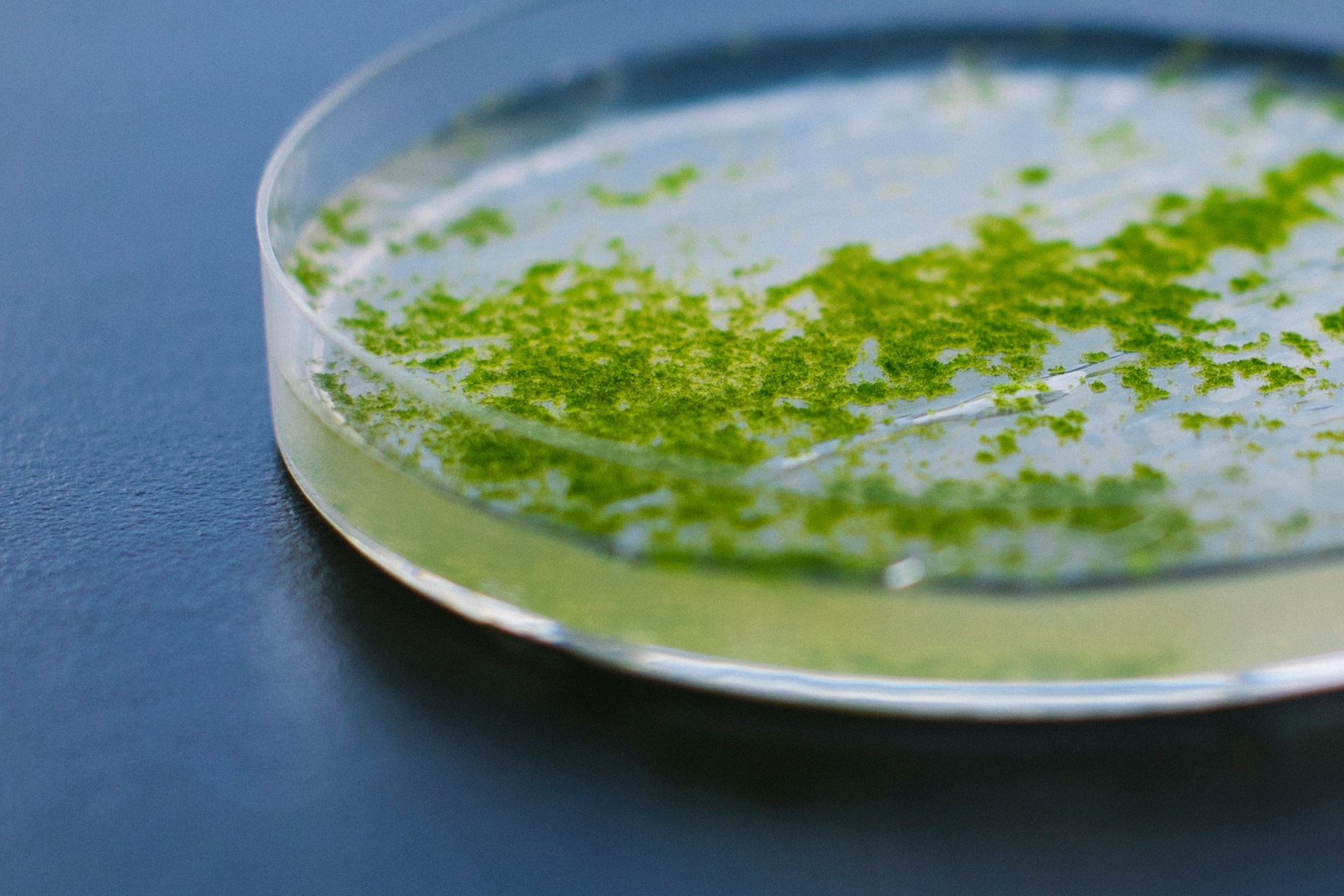

お米、野菜は植物由来の食べ物です。和食に欠かせない海苔の原料も植物です。このような植物は、どのように育つのでしょうか?大学の農場で栽培している野菜を収穫し、品種などが異なる海苔、野菜、お米を食べ比べながら、海苔の原料となる海藻や野菜、研究用植物の細胞を生きたまま観察してみませんか。そして、細胞が伸びていったり、2つに分かれたりする、ありのままの姿から植物の育ち方、生物の不思議を考えてみましょう

開催概要

| 講座名 | ひらめき☆ときめきサイエンス~ようこそ大学の研究室へ~ 「和食に欠かせない美味しい植物を味わい、細胞が育つ様子をありのままに見る」 |

| 講師 | 食産業学群 教授 日渡 祐二 |

| 開催日 | 2022年7月23日(土)9:30~17:00 |

| プログラム概要 | ・異なる品種のコメやトマト、海苔などの食味を調べながら、品種の違いを理解します。 ・植物細胞の増殖について、細胞の伸び方や分裂の様子をライブで顕微鏡観察します。 ・生物機能や植物生産を研究している大学生・大学院生や研究者と交流します。 |

| スケジュール | 09:30〜10:00 受付(集合場所:宮城大学太白キャンパス 講義棟1Fロビー) 10:00〜10:20 開講式(オリエンテーション、科研費の説明) 10:20〜10:50 講義「細胞を見て、作物、野菜、海苔を味わう」 10:50〜11:00 講義質疑応答(ディスカッション) (10分休憩) 11:10〜11:30 演習①(グループディスカッション)「食材の食味試験と植物観察の実習計画を立てる:学内農場で野菜を採集」 11:30〜12:00 実験①「食材を味わう:イネ、トマト、海苔の味の違いは?」 12:00〜13:00 昼食、休憩(学内で生産された農場農畜産物の試食あり、大学生や研究者との交流もします) 13:00〜14:50 実験②「野菜、コケ植物、海藻の細胞の成長を観察しよう:顕微鏡観察」 14:50〜15:10 クッキータイム 15:10〜16:20 実験③「細胞の分裂を観察しよう」 16:20〜16:40 実験のまとめ、質疑応答(ディスカッション) 16:40〜17:00 修了式(未来博士号の授与) 17:00 終了、解散 |

| 募集対象 | 高校1~3年生 |

| 募集人数 | 15名 |

| 開催場所 | 宮城大学食産業学群(太白キャンパス) 〒982-0215宮城県仙台市太白区旗立2丁目2番1号 ※集合場所は太白キャンパス講義棟1Fロビー |

| 参加費 | 無料 |

| 申し込み | 「ひらめき☆ときめきサイエンス」ホームページからWebで申込みをしてください。 (プログラムの内容に関する問い合わせ先) 食産業学群 日渡研究室 電話:022-245-1214 メール:hiwatash(a)myu.ac.jp ※メールの際は(a)を@に変えてご利用ください。

(申し込み後のキャンセル等の問合せ先) 宮城大学研究推進・地域未来共創センター |

ひらめき☆ときめきサイエンスKAKENHI

大学や研究機関で「科研費」(KAKENHI)により行われている最先端の研究成果に、小学5・6年生、中学生、高校生の皆さんが、直に見る、聞く、触れることで、科学のおもしろさを感じてもらうプログラムです。参加する皆さんが将来に向けて、科学的好奇心を刺激して“ひらめき”、“ときめく”心の豊かさと知的創造性を育む内容となっています。研究者が「科研費」(KAKENHI)による独創的・先駆的な研究について、その中に含まれる科学の興味深さや面白さを講義、実験等を通じて分かりやすく語りかけ、また、研究者自身の歩み(研究を志した動機等)や人柄に間近に触れることにより、学問の素晴らしさや楽しさを感じることができます。全国の大学や研究機関が、科学の楽しさ、難しさ、不思議に触れられるよう、いろいろなプログラムを用意しています。興味と関心のある小学5・6年生、中学生、高校生のご参加をお待ちしております。

研究者プロフィール

・日渡 祐二(ひわたし ゆうじ):宮城大学食産業学群教授

植物分子遺伝学、植物細胞生理学、発生進化学を専門分野として、植物有用形質の制御メカニズムを明らかにする基礎研究を行っています。また、ゲノムエンジニアリングの手法を用いた分子育種の技術開発も取り組んでいます。

<関連ニュース>

陸上植物の生存戦略を理解する、ヒメツリガネゴケの「重力屈性」分子メカニズムに迫る

植物分子遺伝育種学研究室では、コケ植物のヒメツリガネゴケを用いて、植物の重力の大きさに対する反応(抗重力反応)、重力の向きに対する反応(重力屈性)の2つの反応のしくみを研究しています。研究室の小針寛乃さんは、重力屈性の研究として、突然変異体の解析を発表し東北植物学会優秀発表賞を授賞。この変異体の遺伝解析から、重力屈性にはたらく陸上植物に共通する遺伝子がみつかると考えられています。

宇宙で植物を育てる研究プロジェクトに日渡祐二教授が参画

食産業学群の日渡祐二教授が、研究分担者として宇宙で植物を育てる「スペース・モス」研究プロジェクトに参画しました。日渡教授らのプロジェクトチームが準備したヒメツリガネゴケの実験サンプルは、ロケットに搭載され、ケープカナベラル空軍基地にて 2019 年 7 月に打ち上げられました。その後、国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟で生育させ、宇宙空間における成長の様子を解析しています。コケ植物は食料を生産するうえで不可欠な作物と様々な特徴が共通するため、植物の成長や形成に対する重力の影響が明らかになれば、食料生産の改良に貢献できると期待されています。

SpaceX ファルコン9ロケット 打ち上げの様子(CRS-18 Mission)

©Copyright2019 Official SpaceX Photos .All Rights Reserved.

<関連>

植物の機能開発を通してCO2の資源化に取り組んでいます(シーズ集)