MYU SPECIAL GIFT : KANPAI

伝統・文化・文脈を大切にしながら、最新の技術を用いて新しい価値を作る「宮城大学らしさ」

宮城大学は、地域に根ざした大学として、看護・事業構想・食産業と重要な3つの専門領域それぞれの視座から「地域の歴史や文脈」「人々の健康、命、そして想い」を守り、そこに暮らす人々の暮らしをよりよくするために何ができるのか考え続ける大学です。また、産学連携・地域連携等を通じた教育・研究に取り組む中で、企業・自治体・病院や地域住民のみなさまとともに学び続け、新しい価値を探求することを大切にしています。

宮城大学の「KANPAI」は、「宮城大学ならでは」の技術やコンセプトを感じられるようにデザイン・制作されたオリジナル製品です。宮城大学の人気商品である「大学生の純米大吟醸[宮城大学]」とともにお楽しみいただきたい記念品です。

戦友と盃を酌み交わす際に使った「馬上杯」をモチーフに

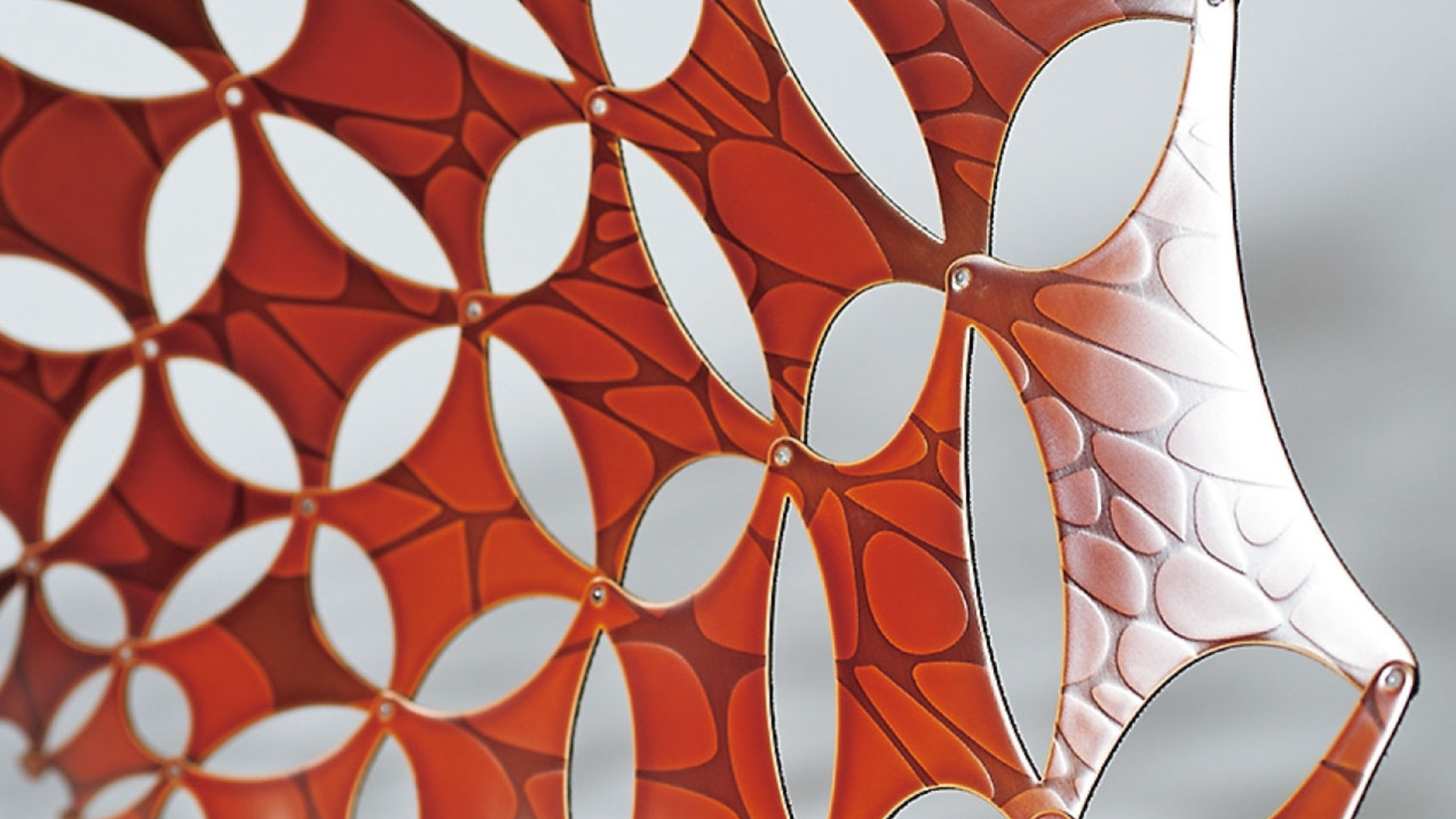

サステナブルな素材と伝統工芸の技法、現代のテクノロジーを融合させた乾漆酒器

「馬上杯」は、高さのある高台(脚)を持つ杯(酒器)で、戦国の武将が馬に乗ったまま戦友と杯を酌み交わす際に使ったことからその名がついたとされます。最近では、2014 年に仙台市とメキシコ市が交流 400 年を記念して行われた茶席・祝席でも馬上杯が使用されたことが知られています。

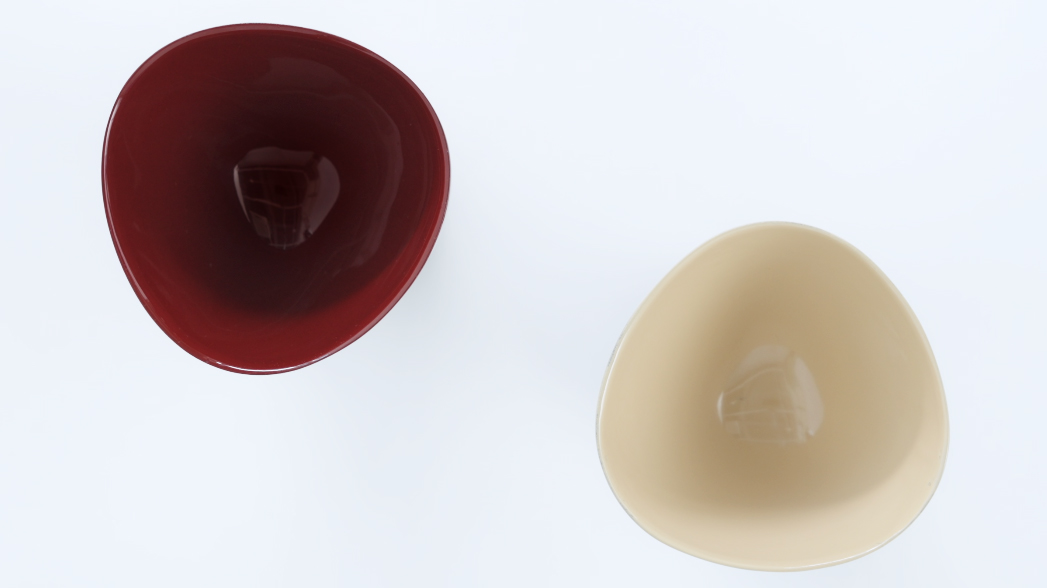

持ち手があることで、武具をつけた騎乗でも酒を溢さずに飲めるという特徴は、現代のテーブルでの食事や立食においても、安定して口まで運ぶことができる・高さがあることで「お酌」がしやすくなる・飲む動作自体を美しく見せると言った点で機能的です。「KANPAI」は、この馬上杯を「志をともにし、同じビジョンへと向かう仲間との器」と捉え、デザインのモチーフとしています。

「KANPAI」は大きく3つの技術・素材によってできています

乾漆(かんしつ)

カップの部分には、奈良時代から伝わる漆の技法「乾漆(かんしつ)」が使用されています。漆器や伝統建築、武士の甲冑や華麗な装飾が施された工芸品などに「漆」が広く用いられてきたことは多く知られていますが、「乾漆」は「漆」の硬化する性質を活かした造形技法です。麻布や和紙を漆で固め造形する技法により、複雑な形状でも造形することが可能です。

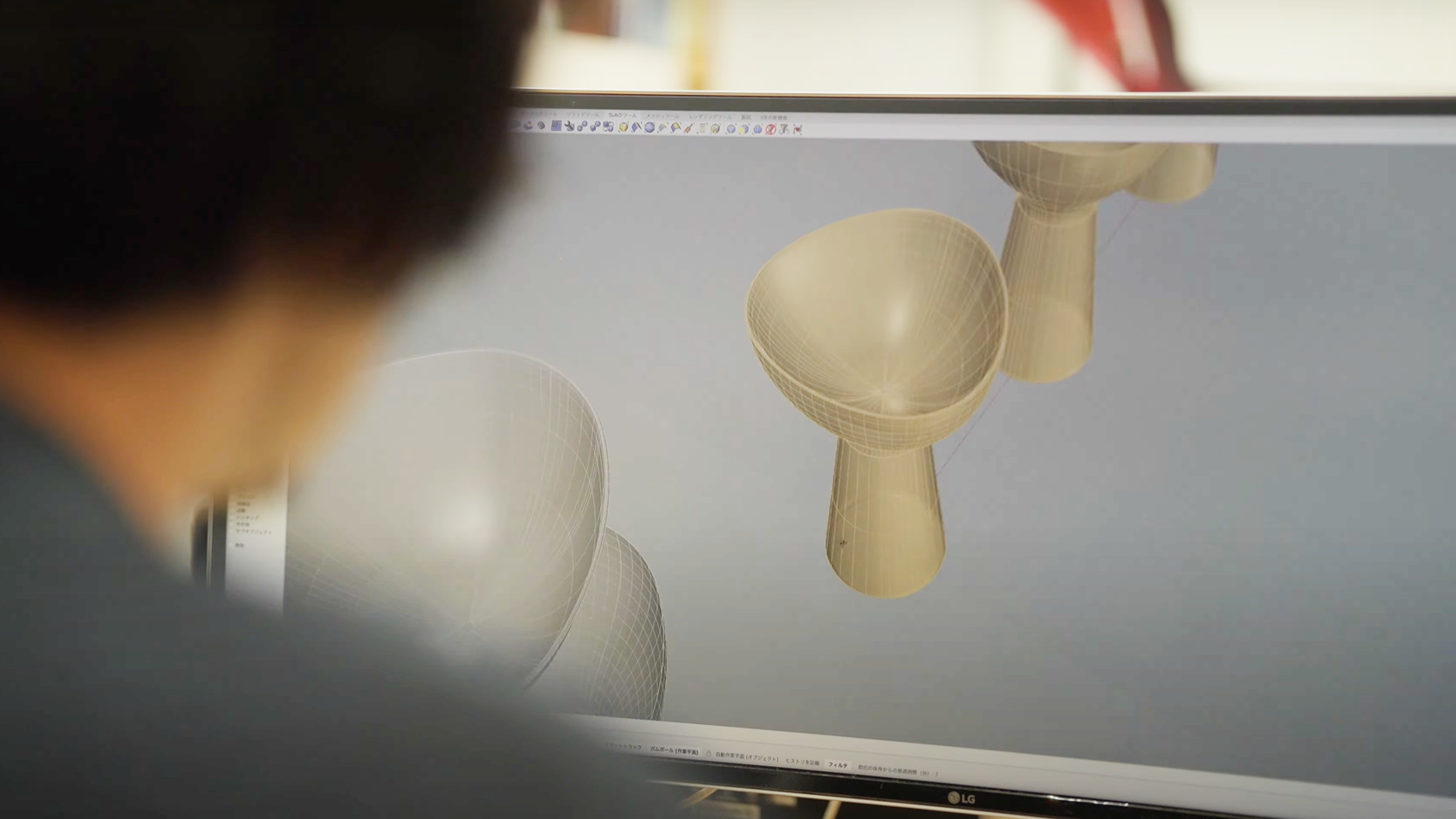

宮城大学では、事業構想学群の土岐教授らがその優れた特性に着目し「乾漆」の構造材としての力学的物性を検証、構造的・デザイン的可能性を明らかにする取り組みを行ってきました。また、土岐教授独自の手法とデジタルファブリケーションとの融合により、従来よりも短縮した工程と時間で、美しい乾漆を実現できるのが特徴です。

KANPAIのカップ部分は、乾漆を用いた中空構造(ダブルウォール構造)による成形とすることで、構造的な強度を高めながら、飲み物の温度を保ち、口当たりの良さも実現しています。

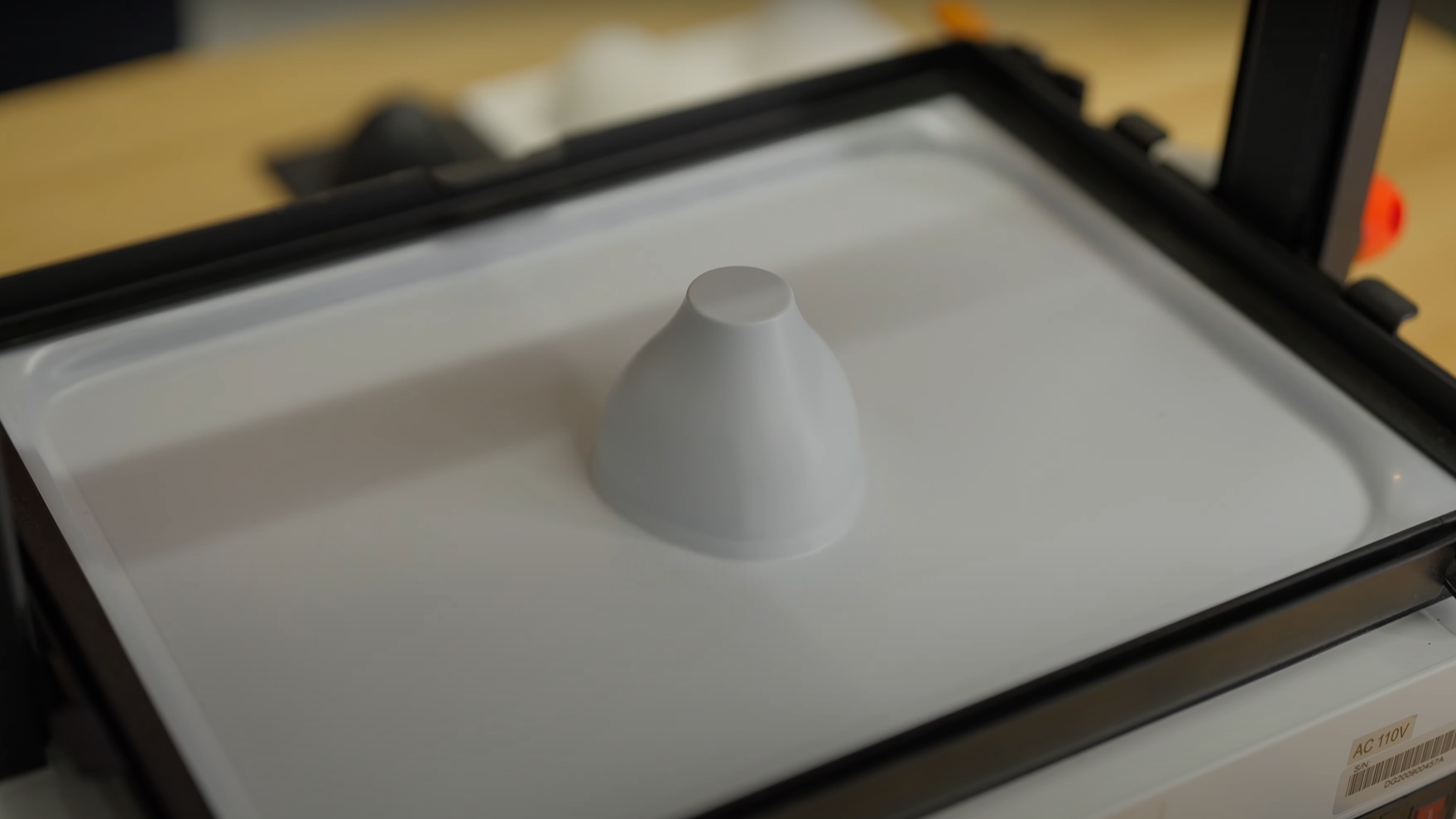

広葉樹の「未利用材」

持ち手(高台)の部分には、宮城県登米市で伐採される広葉樹の「未利用材」であるシデとクヌギを活用しています。シデやクヌギは建材や家具材として活用できるほどの堅牢さや材としての美観がありながらも、マイナーな存在ゆえに活用されず、そのほどんどがチップ化され、樹齢60年を超える材ですらバイオマス燃料として燃やされています。

そのような未利用材を活用していくことは、資源循環に貢献し、持続的な森林環境を整備する上でも重要とされています。

今回は、伐採を行なっている登米森林組合にて製材や人工的な乾燥工程を経て、岩手県九戸郡の木地職人が木工ろくろによる手加工で一つ一つ製作しています。

NFCタグを乾漆に埋め込む技術

そして、高台の底には、非接触タグ(NFC)が乾漆によって埋め込まれており、スマートフォンにかざす事でKANPAIの制作ストーリーページ(本ページ)へと繋がります。

※乾漆製法の特許を持つ土岐謙次教授が技術監修。

KANPAIは、これまでにない乾漆による構造と未利用材の活用であるため、デザイナーが木材の状況・材質をヒアリングし、実際に加工を行う木地/漆の職人たちと綿密なコミュニケーションを重ねることにより実現に至りました。サステナブルな素材と伝統素材が融合し、工芸技法と現代のテクノロジーを駆使してデザインされた酒器は、宮城大学の根幹となる「歴史・風土・地域資源・工芸・テクノロジー・食文化・他者を思いやる精神」といった要素が集約しています。

KANPAIの制作にあたって

このたび、宮城大学を象徴する貴重な記念品のデザインに関わることができとても嬉しく思います。 宮城大学の理念や三つの学群の取り組みを見てみると、共通する「LIFE(いのち・生き物・暮らし)」と言ったキーワードが浮かび、デザインへと繋げることができたと感じています。 KANPAIは各分野のスペシャリストとの協業により生まれました。まず、プロジェクトチームの一人である事業構想学群の土岐教授には「乾漆」のテクニカルディレクターとして難題を解決していただき、実現への大きな支えをいただきました。そして、宮城大学の卒業生で、現在は登米森林組合に勤務されている會津さんや、新しい技法にも果敢にチャレンジされている塗師の佐藤さん、初めて扱う未利用材も精密に加工する木地師の佐賀さん、それぞれの方々の知恵と技術が結集し「ここまでやる大学の記念品は他にないのでは?」と驚くほどクオリティの高い記念品ができたと感じます。 この記念品が、宮城大学の未来へとつながる一つの小さな結び目になれることを願っています。

小松 大知

制作・撮影協力

企画・デザイン

<参考>

- PAPABUBBLE×MYU「MYU CANDY 30g」宮城大学公式ノベルティ

- 宮城大学デザインスタディセンターが2024 GOOD DESIGN AWARDを受賞

- 宮城大学のニュースをより身近にInstagram / Twitterのご案内

- 宮城大学の広報施策がグッドデザイン賞を受賞

- DSC Dialog #01-05 デザインスタディセンターの「現在」と「未来」を公開しています

- デザインスタディセンターの「現在」と「未来」「MYU NEWS #03」を発行

- 食産業学群に《生物生産学類》誕生「MYU NEWS #02」を発行

- 大和キャンパスリニューアル「MYU NEWS #01」を発行

- 東北にデザインの拠点をつくる、デザイン研究棟オープン

- デザインスタディセンター×WOW 「いのりのかたち展」

- 広報研修会、菊地正宏氏による「原稿執筆の基本」

- 広報研修会「AdobeCC Illustratorを使ってのワーク」

- 広報研修会「広報物デザインの基礎-広報物レイアウトの基礎」

- MYU Dialog #01-05 事業構想学研究科情報デザイン領域の対談を公開しています

- オンラインオープンキャンパス特設サイト

- 震災から10年、地域の大学として宮城大学のこれからを考えるMYU dialog 311

- 価値創造デザイン学類機関誌DEACADEを発行

- キャリア・インターンシップセンターパンフレットを発行

- 高大連携事業パンフレットを発行

- 研究推進・地域未来共創センターパンフレットと宮城大学シーズ集を発行

- ウェブサイト「研究開発情報」をリニューアルしました

- 大学案内パンフレットをリニューアルしました

- 宮城大学ウェブサイトをリニューアルしました

お問い合わせ

【事務局企画・入試課】

Tel:022-377-8217 Mail:kouhou(a)myu.ac.jp ※メール送信の際には「(a)」を「@」に変えてご利用ください。