新着情報

23.11.07

7月、太白ディスカバリーコモンズで「昆虫食×デザイン思考」を開催しました/ディスカバリーコモンズ

宮城大学では、対話的かつ主体的な深い学び(アクティブ・ラーニング)に授業以外の時間を利用して取り組む空間として4つのラーニング・コモンズが整備されています。そのうち、太白の図書館に隣接するディスカバリーコモンズでは、学生アシスタント(SA)によるいくつかのイベントが開催されましたのでお知らせいたします。

今回のテーマは「昆虫食×デザイン思考」

世界中から期待される「昆虫食」をご存じでしょうか。将来不足することが予想される畜産物など動物性たんぱく質のかわりとして、良質なタンパク質・ミネラルを含み、生産に際して環境負荷が小さい昆虫が食材や飼料としての利用が世界中から期待されています。国内では、イナゴの佃煮や、トンボの黒焼きなど伝統的な昆虫食があり、最近では大手企業が昆虫食に参入するといった動きも見られるほど、昆虫食はますます関心を集めています。しかし、まだまだ昆虫食に対しては、嫌悪感など心理的な抵抗を示す人が多いというのが現状で、これまで昆虫食の見た目や味付けなど様々な観点からの研究が行われています。

今回の企画では、「昆虫食」そのものとその課題に関して知り、また「デザイン思考」を用いたプロセスを体験することでそれらに対する理解を深めることを目的としています。

授業では扱われない題材について教員を招きグループディスカッション

7/13中村茂雄教授によるレクチャ「昆虫食の消費に対する課題は何か」

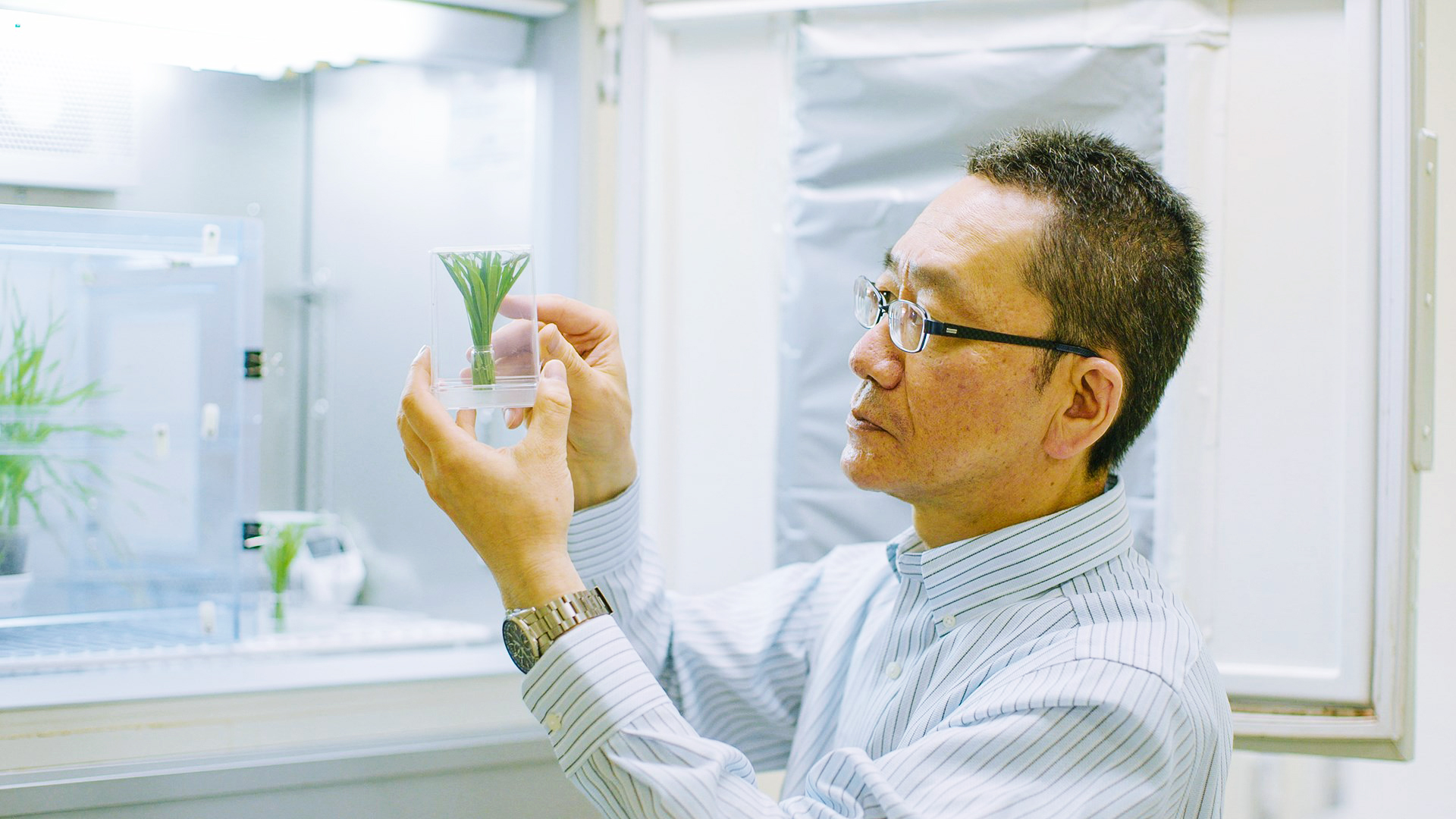

7月13日には食産業学群中村茂雄教授を招いた「昆虫食の消費に対する課題は何か」と題したレクチャーとグループディスカッションを実施しました。中村教授は、植物ウイルス病発生生態の解明、農業生態系における有用微生物の探索と利用、環境にやさしい病害虫防除技術の研究など、自然環境と調和した持続可能な農業生産技術に取り組んでおり、テーマのひとつに昆虫を食材として安定供給する方法や付加価値を高める研究があります。中村教授のレクチャーでは、生産の観点におけるコオロギの優位性や, 昆虫養殖のプロセス「家畜化」や、養殖時の臭気や昆虫食材の安全性など、昆虫養殖の課題が紹介されました。

参加学生5名でKJ法(※)を用いて「昆虫食の消費に対する課題は何か」についてグループディスカッションを実施。「虫そのものへの恐怖心」や、「『虫は食べ物じゃない』という価値観」などの心理的な課題について話し合いました。※KJ法・・・データをカード(付せん)に記述し、グループごとにまとめたりすることで情報を整理するシステム。

7/21本江正茂教授をゲストに「昆虫食の心理的抵抗」をディスカッション

7月21日には事業構想学群本江正茂教授を招き「昆虫食の心理的抵抗」についてグループディスカッションを実施しました。「デザイン思考」とは、デザイナーがデザインを考案する際に用いるプロセスを様々な場面の課題解決に活用する考え方のことであり、本江教授は宮城大学デザインスタディセンターの活動や東北大学フィールドリサーチセンターにおいてこれらの思考を育むワークショップを展開しています。第1回の内容を踏まえて「昆虫食の心理的抵抗を無くすためにはどうしたら良いか」について、学生8名, 教員1名でグループディスカッションを実施しました。

「そもそも私たちが抱える心理的抵抗とは, どのような感情か」について議論し、課題を設定したうえで、それらの感情を克服するためにはどのような商品や方法が良いか議論を展開しました。見た目の問題を解決するため粉状に加工した「昆虫スパイス」や、「抵抗感のない製品名の工夫」の他、根本的に心理的抵抗を減らすため、まだ偏見の少ない小学生のうちに昆虫食を使用した給食とその製造過程を見せる「給食センター見学」などのアイデアが話題に。消費者の視点や自分たちの感情を起点として、ディスカッションを通じて理解を深め、それらをヒントとしてサービスやアイデアを考える一連のプロセスを体験しました。

実際にイベントを運営し、両日とも参加した学生アシスタントの内田さんは「本江先生が 『お客さんモードで居続けないこと』といった言葉がとても印象に残っています。ずっとそのモードでいると話がまとまらず, 決まらない。自分からデザインし, 動き出していくことが大切なのだと学びました。」と話しています。太白ディスカバリーコモンズでは、今後も食につながる生物生産とその供給、食品製造・流通・消費に至るフードシステムなど幅広い学びにつながる取り組みを展開していきます。

教員プロフィール

・中村 茂雄:食産業学群 教授

植物ウイルス病発生生態の解明・農業生態系における有用微生物の探索と利用・環境にやさしい病害虫防除技術の研究など、微生物の力で作物を守る取り組みを行っています。

(関連)

・本江 正茂:事業構想学群 教授、東北大学大学院工学研究科准教授

都市・建築デザイン、コミュニケーションデザイン、デザインファシリテーションを専門分野として、情報技術が拓く都市と建築の新しい使い方をデザインし、人々が持てる力を存分に発揮しあえる環境をつくりだすべく研究を進めています。2010 年東北大学大学院 SSD校長を務め、現在は東北大学大学院工学研究科フィールドデザインセンターを運営。建築学を専門分野とし、情報技術が拓(ひら)く都市と建築の新しい使い方をデザインし、人々が持てる力を存分に発揮し合える環境をつくりだすべく研究を進めています。

<関連>

ディスカバリーコモンズとは

宮城大学では「キャンパスにもっと学生の居場所を」をモットーに、学習の機会を提供する場として大和・太白キャンパスに4つのコモンズが設けられました。そのうち、ディスカバリーコモンズは, 隣接する図書館を活用しつつ、発表や交流のイベントなど、いろいろな主題について学生同士意見を交わしたりディスカッションをしたりすることで、なにか新しい発見を行うことを目的に、ミーティングスペースとフリースペースを備えた、誰でもアクセスのできる場所です。

大和キャンパス

太白キャンパス