新着情報

21.06.22

食産業学群中村茂雄教授による「昆虫食」への挑戦

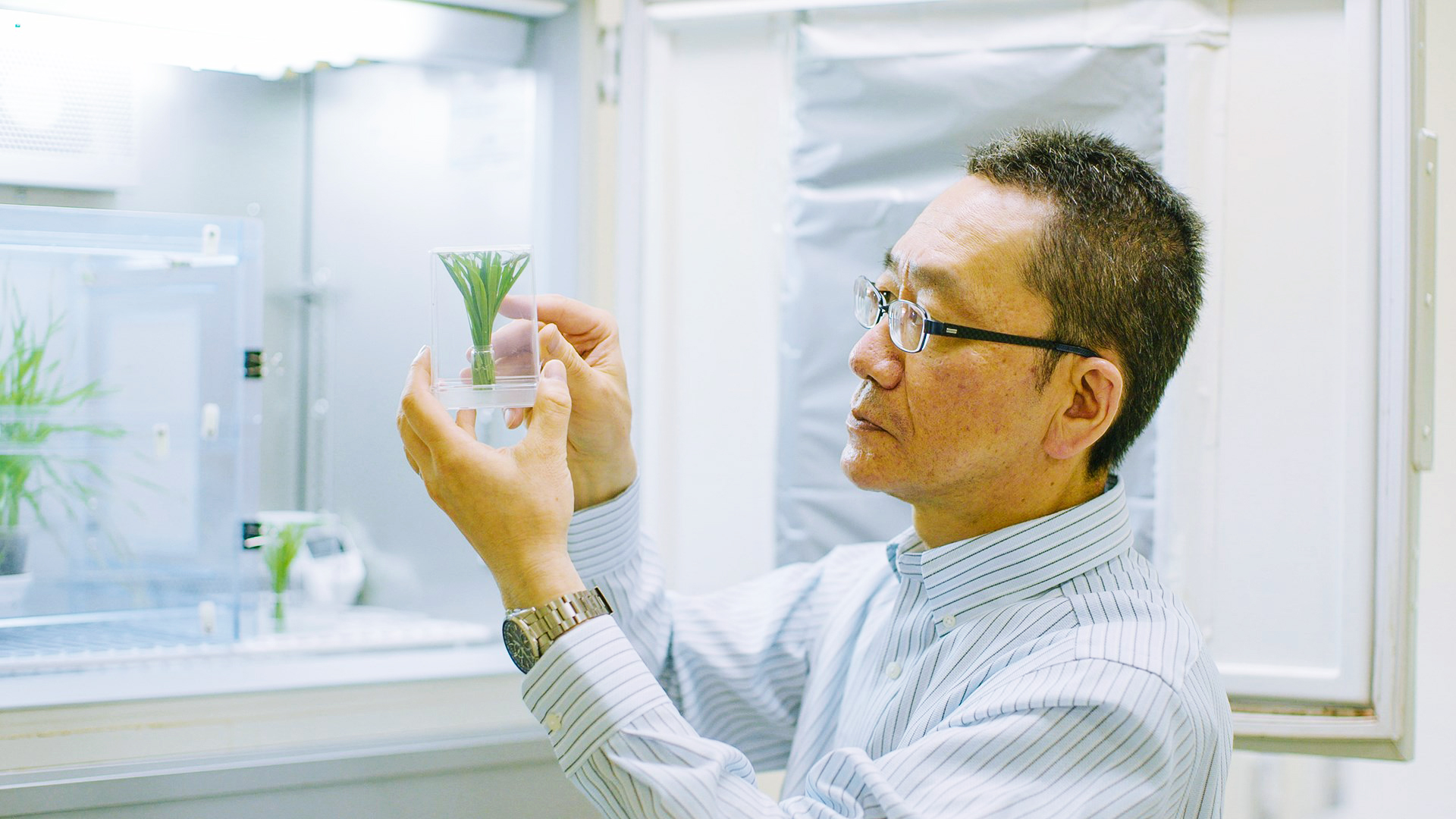

食産業学群 中村 茂雄 教授は、植物ウイルス病発生生態の解明、農業生態系における有用微生物の探索と利用、環境にやさしい病害虫防除技術の研究など、自然環境と調和した持続可能な農業生産技術に取り組んでいます。そのひとつに、昆虫を食材として安定供給する方法や付加価値を高める研究があります。

世界中から期待される昆虫食、日本では昔から多く食べられていました

将来不足することが予想される畜産物など動物性たんぱく質のかわりとして、良質なタンパク質・ミネラルを含み、生産に際して環境負荷が小さい昆虫は、食材や飼料としての利用が世界中から期待されています。実は、日本は伝統的に多くの昆虫を食べていました。その代表はみなさんもご存知“イナゴ”です。野外では6月上旬頃からイナゴ(コバネイナゴ)の孵化が始まっています。佃煮等の材料としてのイナゴの採集は、虫捕りという「遊び」の要素も含んだ稲作地域の優れた文化でした。

食材として、飼料として、イナゴの安定供給に向けた取り組み

野外では年に1回発生(1年で1世代)するコバネイナゴですが、冷蔵保存した卵を加温すれば、一年中いつでも孵化させることができます。中村教授は、人工孵化させたコバネイナゴを屋外の小型ビニルハウスや屋内の人工気象器内で飼育し、環境(日長、温度や密度)、餌(野生ではイネ科の植物)の違いによる成育・形態の変化、生産の効率性と食材としての特性を評価しています。

例えば、小型ビニルハウスでの大量飼育においては、野生の個体より早い時期に孵化させると成虫になるまで生存する率が安定し、生産性が向上します。また、人工気象器内で日長を短くして飼育すると小型で翅の短い成虫となり、より食べやすくなります。これら環境の違いによって形態差が生じるメカニズムの研究はこれからですが、実用化に向けては、なによりも昆虫食を身近なものとして感じてもらう工夫が必要です。

中村教授は、今後も野外のコバネイナゴの生態を含めて研究を進め、身近な昆虫の理解と利活用から、食と環境の未来を考えていきます。

研究者プロフィール

・中村 茂雄:食産業学群 教授

植物ウイルス病発生生態の解明・農業生態系における有用微生物の探索と利用・環境にやさしい病害虫防除技術の研究など、微生物の力で作物を守る取り組みを行っています。

(関連)

微生物の力で作物を守る(シーズ集)

食産業学群元木助教らによる「昆虫食」への挑戦