うつし UTSUSHI/DSC×WOW いのりのかたち

宮城大学の象徴的な空間である大階段の前に茅の輪が置かれ、それをくぐると突如として非日常の世界が広がる、神事をモチーフにした AR 作品。そのコンセプトやデザインへの評価と同時に、同じくテクノロジーを使った表現や体験を追求する研究者同士の対話だからこそ、効果的に実現するデバイスや手法について議論が加熱した。そしてテクノロジーと最も遠い場所にある「いのり」について。

WOW Technical Director 事業構想学群 価値創造デザイン学類 准教授 佐藤宏樹

事業構想学群 価値創造デザイン学類 助教 薄井洋子、事業構想学群 価値創造デザイン学類 准教授 鈴木優

聞き手:菊地正宏 (SimpleText LLC)

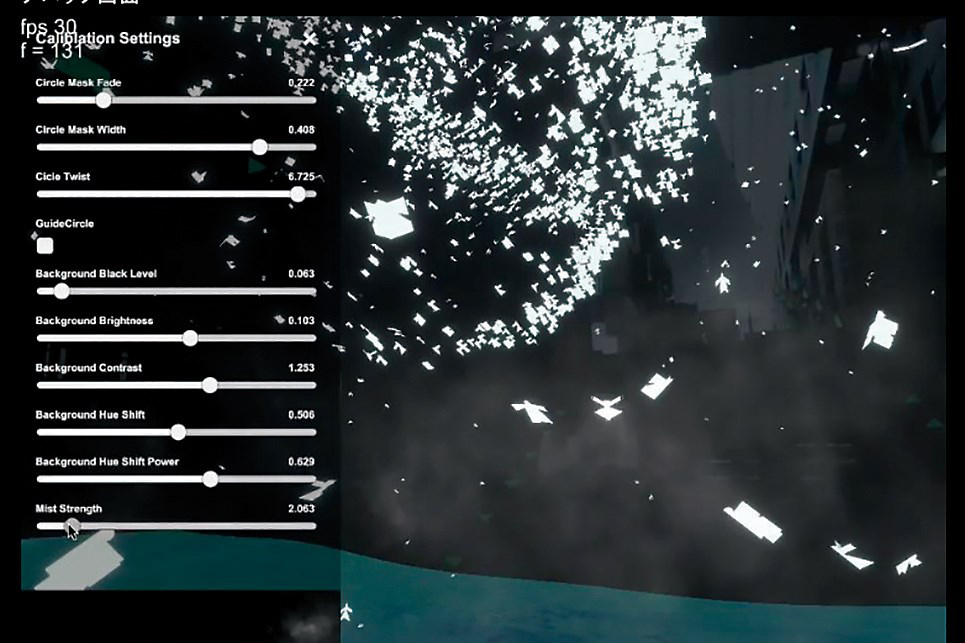

神社の神事である大祓は 6 月と 12 月の 2 回行われ、人々は設置された茅の輪をくぐって病やけがれを祓い、半年間の健康と安全を願います。形代は紙でつくられた人形で、人々は体をなでて息を 3 回吹きかけることでけがれや厄を移し、川や海に流したり、おたき上げをすることでそれらを祓います。本作では、茅の輪を世界を隔てる門に見立て、形代が活躍する空想の世界を、現実空間と重ね合わせた AR(拡張現実)でダイナミックに描きます。

iPad を窓として空間を見回すことで、多くの形代が飛び交い、けがれと厄を引き受け、川のかなたに運び去る様子を自由に動き回りながら見ることができます。

佐藤 「うつし」のモチーフになっているのは、神社で 6 月と 12 月に行われる神事「大祓」です。その時期になると神社に設置される「茅の輪」を八の字を書くようにくぐり、人の形をした紙「形代」で体をなでて息を吹きかけて神社に納めます。納められた形代は川や海に流されたり、おたき上げされたりします。リサーチプロジェクトを検討する中で、たまたま神社で一連の行為を体験したのがきっかけで、モチーフとして採用しました。

今までも日常と非日常の境界線、ハレとケといったものをテーマにして作品をつくってきた経緯もあって、この世とこの世ではないところを行き来するような感覚を体験できたら面白いなと考え、茅の輪を世界を隔てる門に見立て、その先に無数の形代が飛び回る異世界が広がるような AR 作品をつくりました。最終的には足元に水が流れ、形代が厄を引き受けて旅立っていくストーリーを iPad を使って体験できます。

―作品体験を映像でご覧になって、率直な感想をお聞かせください。

薄井 最初に見た時、「千と千尋の神隠し」のような世界が広がっているようで、とてもインパクトがありました。大学に茅の輪が置いてある様子から、学問の神様を祭る天満宮に茅の輪があるように、茅の輪を通して現実と学問の世界の境界に立っている印象も受けました。勉強をサボりたい気持ちが現実だとするならば、茅の輪の奥は学問を学ぼうという純粋な意志が感じられるというか。形代がわあっと体に近づいてくる様子は、煩悩をはらってくれたり学問にいざなってくれたりしているような、そんな気持ちになりました。大学が神聖な学問の場であること、奥深い場所であることを、あらためて深く感じました。

佐藤 宮城大学の本部棟大階段に参道のような厳かな雰囲気を感じました。そのインパクトのある空間で、入り口に茅の輪を置いてみたら非常にマッチしたんです。

薄井 形代が白で余計な飾り付けもされていないのは、シンプルだからこそ体験する人に伝わるからなのかなと思いましたが、そのあたりはどう考えたんですか。

佐藤 iPad で柄を付けるなどして自分の形代をつくって、それを空間に飛ばすような仕掛けを途中まで試したんですが、体験として複雑になるなと感じました。色など形代にバリエーションを付けることも考えましたが、シンプルにした方が、よりメッセージが伝わる体験になるんじゃないかと考えて、いろいろとそぎ落としていきました。

鈴木 私は映像だけではどういう体験が得られるのかがもう一つ分からなかったので、実際に体験できればもっといろいろ感じることはあるだろうなと思いながら、映像を見ていました。おっしゃるように参道のような見立てになっていて、あそこに置かれた茅の輪に向かって入っていくという、そこのデザインはとてもよく考えられているんだろうなとは思いました。

一方で、若干ネガティブな話になるかもしれませんが、AR や VR は既に枯れた技術だと認識していて、iPad でかざして見るというのも体験としての目新しさはもうありません。そういう新しい体験ではないとすれば、この作品でどの程度伝えたい思いを表現できているのかなと。やはりそこは実際に体験して確認したかったところですね。

佐藤 私たちの中でも、iPad の採用はかなり議論になりました。コアになるデバイスや技術を何にするかによって没入感が変わってきますが、現在 VR や AR で使われるデバイスはどれも仰々しさが残ります。今回に関しては、あの世とこの世の境界、ハレとケの体験といったテーマを実験的に表現する上で、クイックに実装でき体験者も違和感なく扱えるのがやはり iPad という結論になりました。

鈴木 確かに、ほかに良いデバイスがあるかどうかと聞かれたら私も思い付くものはないので、今の段階ではこれが最適解なのかもしれません。この場合は目に見える仕掛けを手に持ってしまっているわけなので、それは仕方ないとして、それ以外の部分でどう没入できるようにするかが重要になっているかと思います。

佐藤 その部分は重要ですね。そういう意味では、床に AR マーカーシートを置くようなことは避けて、茅の輪とその周囲自体を撮影してマーカーとして扱い、そこから特徴点を抽出してバーチャルな空間と現実空間の位置を合わせることを頑張ってやりました。

鈴木 まさにそこですよね。iPad は手に持っていますが、それ以外のテクノロジーはしっかり隠れています。マーカーがあると、これが仕掛けで何かやっているんだろうなと体験者が気付いてしまう。どうやってこうなっているんだろうかと、テクノロジーが見えないようにすることは大切で、私もそれはすごく大事にしています。

薄井 茅の輪が作品の象徴的な存在としてありトリガーにもなっている一方、表現としては iPad の中で完結しているので、iPad 側にも何か意味を持たせられるともっと良いのかなと、何となく思いました。すごく伝統的で神聖なモチーフに対して近代的な iPad をどう融合させるかというところで、iPad をちょっと伝統的なふうに装飾するとか、丸い鏡のようにするとか…逆に違和感になっちゃうか(笑)もしくは、近未来的な雰囲気をあえて持たせるというのも手かもしれません。iPad が見えていても現実に引き戻されず、この世界観の中でちゃんと成立する形が何かありそうですね。

佐藤 商業の現場では iPad のようにすぐに表現の検証ができ、動作が安定していて、表現を洗練させていけるという観点でデバイスを選定することが多くなりがちで、新奇性のある技術を発掘するところはいつも苦労しています。研究の現場は体験自体を創出することが目的になるので異なる選定の基準があるのかなと思いますが、いかがですか。

鈴木 研究ですので、1 年後、2 年後ではなくもっと先の未来を見据える場合が多いですね。例えば「Rolly Rolly」という作品は、背面がホワイトボードになっていて、そこに絵を描くと認識されて、それで遊べるというものです。これは大学の特殊な設備を使っていますが、必要なのはプロジェクターとカメラ、ホワイトボードだけなんですね。普通の学校にあるものはスケールが小さかったりするので、そのまますぐには使えませんけれども、これさえそろえばどこでもこういったプログラミング教育や新しいコンテンツ提供ができますよ、というコンセプトも含みつつの作品なんです。

そこを分かってもらっていない方からは、これは実際の教育現場ではできないじゃないかと言われたりもしますが、そうではなくて、そういう未来をつくっているということです。今現場にあるかどうかではなくて、実現可能性があるかどうか。現実に寄りすぎると新しいことはできないので、そこは気を付けるようにしています。

薄井 私はどちらかというと、新しいものよりは目の前にあるものから、何があって何ができて、どれが一番効率的にできるかとか、そういうところから目を向けることが多いですね。鈴木先生の話を聞いて、そういうアプローチも研究をやる上ではとても重要なことだな、頭に入れておかないといけないなと思いました。

佐藤 そうした新しい技術を使って作品をつくる時に、自分たちの普段の生活や習慣、感覚とつながるところがあったり、文化的な文脈にうまく合致したりするとリアルに感じられる体験になると考えています。そういった技術と日常の接点について、意識していることがあれば教えてください。

薄井 私はモーションキャプチャーを使って研究することが多く、身体動作に関わる分野での活用方法を模索しているというのが最初にあります。その際、どうしたらその人たちが上手に動けるようにできるかとか、その人たちの動きを後世に残していけるかとか、そういうディスカッションをしながら、その人が本当に必要にしているものが何かを洗い出すことを心がけています。その上で、その再現をどうしていくか、じゃあどういうものが欲しいのかという順番です。

宮城大学に関わるものでいえば、現在、神楽の継承のお手伝いをしています。神楽を舞う人、踊る人は高齢化していて、この踊りをどうにか残していきたいと考えていらっしゃる。もちろんビデオカメラで残す方法もありますが、もっと深く、この動きはこういう意味があるんだということも含めて伝えたいという思いのある方がおられて、じゃあその人が本当に欲しいもの、一番大事にしているものは何なのか。それをインタビューして、実際につくってみて、これはどうですかと見せて、フィードバックをもらって、その繰り返しでつくり上げていくことを大事にしています。

それをやっていると、精巧な CG をつくっても、練習にはそこまでクオリティーは要らないんだよと言われることもあるんですね。じゃあシンプルに棒だけで表現したのでいいのかと聞くと、逆にその方が伝わりやすいよと言われたりする。ですから、どこまで情報をそぎ落として、本当に必要なものだけを残して伝えられるか。テクノロジーはどんどん進化していきますけれども、その人たちにとってなじみ深く、より簡単で、より汎用性のあるものをいかに提供できるかを考えています。

鈴木 うちの研究室では動物を扱うような研究をたくさんやっていて、学生によく言う話なんですけども、インターフェイスの授業や本では「人間中心設計」という言葉が出てきますが、動物の研究の時には「動物中心設計」にしなさいと。もちろん人と動物が一緒にいる空間で使うものがほとんどですので、人間の都合を無視はできませんけれども、どちらかの都合を優先しなければいけなくなった時は必ず動物側の都合を優先させる。しかも、動物が喜んでいるだろうと人が勝手に思ってやっていることは、本当にそうかどうかは分からないわけで、でも聞いても教えてくれないので、最大限の配慮はしてあげようということですね。

―その技術と日常の接点として、今回は「いのり」をテーマにした作品を制作しました。振り返って、どんな試みでしたか。

佐藤 「いのりのかたち」としているところに意味があって、人々の「いのり」をテーマにはしますが、それが凝縮して形として残っている風習に今回はフォーカスしました。その形あるもの、「やまのかけら」であれば石から山岳信仰を逆算していくことで、その当時の人たちが何を考えていたのかなと。「うつし」であれば大祓の茅の輪くぐりや形代のように現代では形式化しているものからも、こういう意味のある風習だったのかもしれないというのが見えてきたら面白いなと。今回はテーマを通して作り手自身も身の回りの事象を再発見しているのが印象的でした。また、文献やインタビュー、技術的な探索を通してテーマにアプローチする過程も非常に研究的で、面白いプロジェクトになったと感じています。

―お二人には、テーマとなった「いのり」についてのお考えをお聞かせいただければと思います。

薄井 人々の「いのり」を形にして昔から引き継いでいるものが伝統として残っていて、それを今の時代に合わせた形として表現することが、私たちに求められているのかなといつも考えています。だからこそ、昔の人はこうだったけど今はこう思っているという、その人たちの意見や考え方、表現したいことを理解した上で、それを効果的に表せる技術を使って表現していくことが私たちの研究のコンセプトにもなっています。今回の作品を見て、神楽のような伝統の中に込められた「いのり」のような深い思いもしっかりくみ取って、大事にしなければいけないなと、あらためて感じました。

鈴木 私の価値観的には、基本的に科学的な根拠のないものに関してはそれほど受け入れないというか、それほど理解を示さないんですけども、だからといってお墓参りはちゃんとするんです。ご先祖さまが本当にそこにいるとは考えていませんが、そうやって年に数回お墓参りしてご先祖を思って、その振り返りをするのは意味のある行為だと捉えています。

お墓を象徴にしながら、先祖や親族に思いをはせて、今の報告をして、しっかり生きていこうと思う、年に何回かのきっかけにはなっているかなと。それはそれで大切なことだという理解で私は祈っています。

―非常に現実的な解釈ですが、鈴木先生は神頼みをすることはないんですか?

鈴木 しょっちゅうします。

佐藤・薄井 するんだ(笑)

構成:菊地正宏(合同会社シンプルテキスト)/撮影:株式会社フロット

MYU NEWS #03

宮城大学デザインスタディセンターでは、2021年の開設以来、学群の枠を超えた知の接続/地域社会との継続的な共創/学外の先進的な知見の獲得を目指し、東北の新たなデザインの拠点として、さまざまな実験的なプロジェクトが展開されています。

- P04-09 DSC Dialog #01 デザインスタディセンターの『現在』と『未来』

- P10-11 MYU Design Study Center × WOW いのりのかたち

- P12-15 DSC Dialog #02 めぐみ MEGUMI

- P16-19 DSC Dialog #03 文様 MONYOU

- P20-22 DSC Dialog #04 やまのかけら YAMANOKAKERA

- P24-26 DSC Dialog #05 うつし UTSUSHI

- P28-31 MYU Design Study Center Projects

DSC Dialog #01 デザインスタディセンターの『現在』と『未来』

東北の新たなデザインの拠点として設けられた真新しいデザイン研究棟の建物が肉体だとすれば、デザインスタディセンターはその核に据えられた魂の依り代と言えるだろう。目に見える形は持たないが、だからこそ、それを中心に専門領域に縛られず、産学官の軽やかな連携が立ち上がり、地域と境界線のない交差が生まれる。そんな混然一体の営みが自然発生し得るこの場が持つ可能性について、3 人のコアメンバーに語ってもらった。

DSC Dialog #02 めぐみ MEGUMI/DSC×WOW いのりのかたち

科学的にそのメカニズムが明らかになっているとはいえ、微生物の働きにより米と水から酒がつくられていく過程は神秘性を帯びている。肉眼では見えない存在に思いをはせ、その力を借りた酒づくりの現場を目にしたクリエイターらが生み出した映像は発酵という現象を科学的に解明しようとする研究者にどう映ったのか。そして神事とも密接する酒づくりにおける「いのり」の科学的な解釈とは。

DSC Dialog #03 文様 MONYOU/DSC×WOW いのりのかたち

東日本大震災の後、事業構想学部(当時)中田研究室の有志学生が南三陸町戸倉地区長清水集落で行ったプロジェクト「ながしずてぬぐい」。その手拭いにもあしらわれていた文様に、中田教授の教え子でもある 2 人は「いのりのかたち」を見いだし、作品をつくり上げた。つくりながら感じた悩みや疑問を、学生時代に戻って先生に問いかけてみる。その答えはいたって明快「つくり続けなさい」。

DSC Dialog #04 やまのかけら /DSC×WOW いのりのかたち

山岳信仰に限らず、人は古来、自然の中でも山に対しては特に畏敬の念を抱き、その「かけら」である岩や石にも神性を見いだしてきた。スコープというアナログな仕掛けを用い、山の側にフォーカスを当てることで、周辺にある私たちの営みを描き出した「やまのかけら」。土地から拾い上げた歴史をどうやって伝えるかという点でその手法は「歴史屋」にとっても新しい気付きがあったという。

DSC Dialog #05 うつし UTSUSHI/DSC×WOW いのりのかたち

宮城大学の象徴的な空間である大階段の前に茅の輪が置かれ、それをくぐると突如として非日常の世界が広がる、神事をモチーフにした AR 作品。そのコンセプトやデザインへの評価と同時に、同じくテクノロジーを使った表現や体験を追求する研究者同士の対話だからこそ、効果的に実現するデバイスや手法について議論が加熱した。そしてテクノロジーと最も遠い場所にある「いのり」について。

WOWについて

東京、仙台、ロンドン、サンフランシスコに拠点を置くビジュアルデザインスタジオ。CMやコンセプト映像など、広告における多様な映像表現から、さまざまな空間におけるインスタレーション映像演出、メーカーと共同で開発するユーザーインターフェイスデザインまで、既存のメディアやカテゴリーにとらわれない、幅広いデザインワークを行っています。最近では積極的にオリジナルのアート作品やプロダクトを制作し、国内外でインスタレーションを多数実施。作り手個人の感性を最大限に引き出しながら、ビジュアルデザインの社会的機能を果たすべく、映像の新しい可能性を追求し続けています。

宮城大学デザインスタディセンター

デザインを通して、新しい価値をどう生み出していくか。日々変化する社会環境を観察し、多様な課題を解決へと導く論理的思考力と表現力、“デザイン思考” は、宮城大学で学ぶ全ての学生に必要とされる考え方です。ビジネスにおける事業のデザイン、社会のデザイン、生活に関わるデザインなど 3学群を挙げてこれらを担う人材を育成するため、その象徴として 2020 年にデザイン研究棟が完成、学群を超えた知の接続/地域社会との継続的な共創/学外の先進的な知見の獲得を目指して、企業との共同プロジェクトや、デザイン教育・研究を展開する「デザインスタディセンター」として、宮城大学は東北の新たなデザインの拠点をつくります。