対談:知覚に潜む問題が気付かせてくれる認識の不随意性

共に東京大大学院の心理学研究室で学び認知科学の世界へ進んだ本学茅原拓朗教授と高知工科大の繁桝博昭教授。それぞれ聴覚、視覚を主な対象とし、互いにその研究の中で知覚が根本的に抱える問題の困難さにたびたび気付かされてきた。自分が主体的に決定していると信じて疑わない行動が実は無意識的な処理の影響下にある。そのことに自覚的であるべきだとメッセージを送る2人の対談は、茅原教授の素朴な質問からスタートした。

茅原 これは聞いたことがありませんでしたが、繁桝先生はなぜ空間視の分野に進まれたんですか。

繁桝 小学校高学年の時につくば科学万博(国際科学技術展覧会)があって、そこでまさに3D眼鏡を掛けて見る立体映像の展示があったんです。いまは制限が大きいんですが、当時はすごく飛び出るものが展示されていて、目の前にあるような感じが衝撃的でした。3Dで盛り上がるのはその原体験が大きいです。もともと絵が好きで、自分で描いた2次元の絵が3次元的に見えるような感覚の面白さも感じていたので、3次元には小さい頃から興味があったんだなと、後付けですが思いますね。

あとは下條信輔先生(現カリフォルニア工科大教授)という心理学の視覚認知で世界的に有名な先生が東大にいて、無意識の話や認知の話を聞き、心理学の面白さに目覚めました。大学に入る前から心理学をやりたいとは思っていたんですけど、社会心理や教育心理などいろいろある中で、基礎系の研究に興味を持ち始めました。

茅原 僕も下條先生の著書「視覚の冒険」は、この分野に入ってきたきっかけと言ってもいいかもしれません。

繁桝 「視覚の冒険」や「サブリミナル・マインド」など、いま読んでも面白いです。(学生に向かって)無意識的に僕らは何か情報を受け取っているわけで、いろんな判断をするときにそれが全て影響しているはずですよね。特にいまはインターネットの時代で情報が何でも入っちゃうので、自分でいろいろ決めているつもりでも、いろいろな情報に左右されてしまっている。そんな話が出てくる本です。

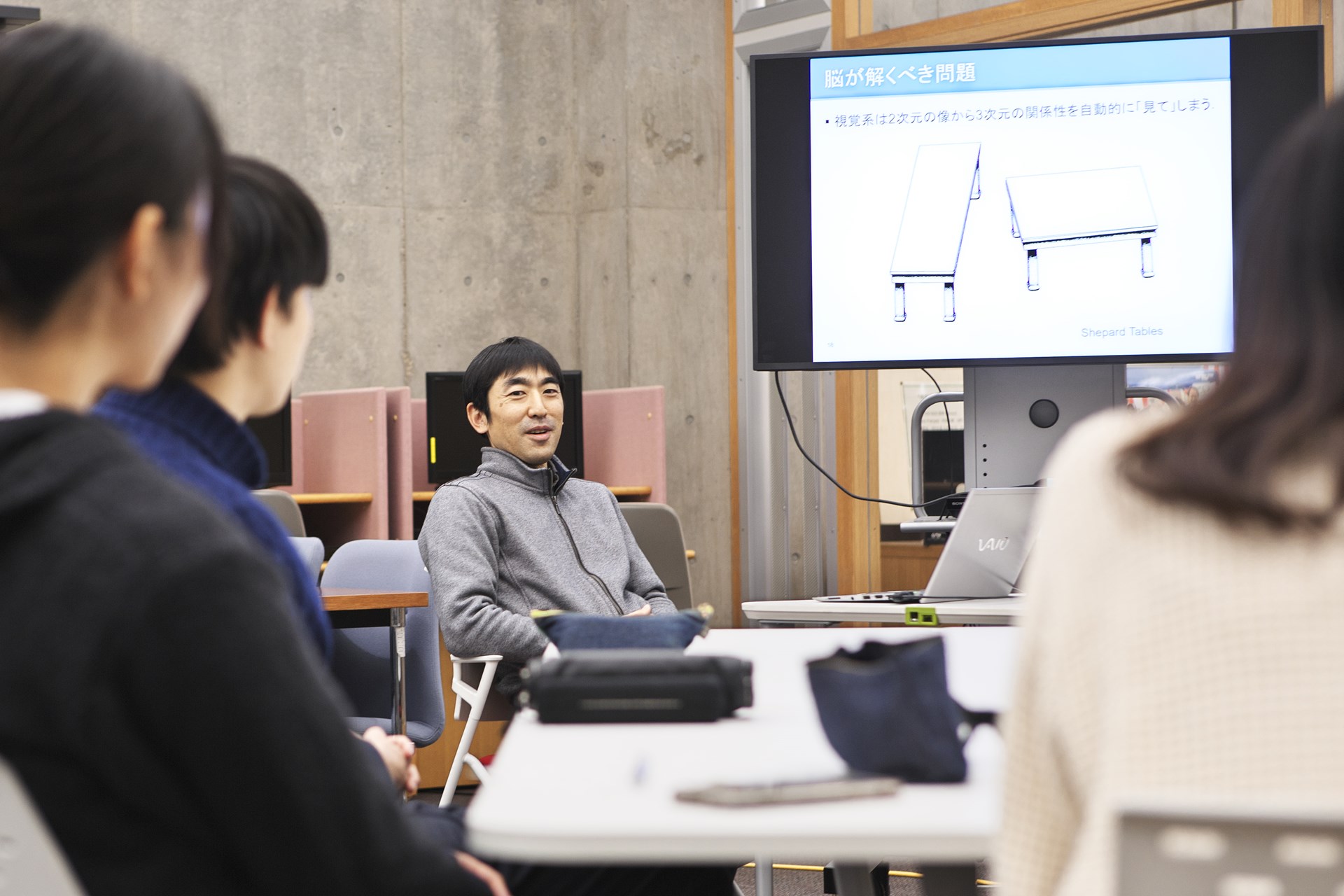

茅原 皆さんにいろいろな錯視の例を見せましたけど、あれはそれが錯視なんだと分かっていても、どうしても見えてしまいますよね。要するにわれわれが随意的に見るのをやめることができない、何らかの処理が脳内にあるわけです。それを考えると、ある種、無意識の檻(おり)の中に僕らの認識がある、ということです。

繁桝 そうですね。視覚でいえばある色が見えたり明るさが一定のレンジで見えたりとするのは、われわれの感覚器のシステムがそうなっているからそうなのであって、単なる電磁波が目に入ってそれが脳内で処理されているだけなんです。

茅原 世界が本当にこういう姿をしているかは分からない。

繁桝 そうなんですよね。顔が顔として見えているのも、ちゃんとその顔を処理する細胞が働いているからで、そこが壊れてしまうと「相貌失認」といって顔を認識できなくなってしまう。単なる明暗、ほかのテクスチャーと変わりがないものになります。

網膜に映ったそのものを僕らは見ているわけじゃなくて、何かもっと高度な推測みたいなことを、しかも単純な仕組みでやっている。それが単に視覚だけではなくて、もっと高次なところでも無意識で勝手に補正しているはずで、そうすると自分で考えてやっていると思っていても、何かしらの無意識的な処理が影響しているんです。

(困惑の表情を浮かべる学生たち)

茅原 皆さんは、見えるということをなぜ僕らがこんなにまで問題にしているのか、あまりピンときていないかもしれないですね。普通に見えているので、この「見え」の中にどういう問題が潜んでいるか、いかに知覚が困難な問題かということに気付いていないかもしれません。

繁桝 そうですね。でも視覚に限らず、世界がこういうふうになっているのは脳がそういうシステムだからなんだ、と考えるのは良いことじゃないかなと。自分でちゃんと決定しているとか、本当に正しい考えがあるとかという、狭い思考からもうちょっと相対化して考えるきっかけになるんじゃないかなと思います。

茅原 本当にそうですね。その認識を持つことは、ある種、今世紀のリテラシーと言っていいんじゃないかと思います。特にAIが出てくると、認識の不随意性、決定の非主体性みたいなものに自覚的であることは絶対に必要だし、そのへんをベースに社会制度も変わっていくかもしれませんから。

繁桝 もう一つ知覚から一般化できる話としては、脳は相対的な関係しか処理していない、ということです。例えば周りが暗いと明るく見える「対比効果」というものがあります。脳は限られた時間とエネルギーで最適な判断や処理をずっとしていかなければいけないわけで、暗いところから明るいところまで全部別々の情報として処理していたら無駄が多すぎるので、相対的な関係が大事になります。暗い空間なら暗い空間、明るい空間なら明るい空間のレンジの中で白と黒を処理できるようにしているわけです。

また、細胞の反応の解像度がそれほど大きくないので、それぞれの中での反応の差しか自覚できません。それは視覚に限らず、例えば日常生活でも周りがみんな「できる人」だと、自分が「できない」というのを自覚させられたりしますよね。金銭的な感覚もそうで、ものすごく儲(もう)かっていると100円200円失っても気にならないけれども、逆にお金がものすごく増えないと儲かった気がしなくなって、金額と幸せが相関しなくなっていきます。

幸せの感覚だろうが視覚だろうが、神経細胞の処理は同じなんですよね。細胞があって、その樹状突起があって、シナプスの結合があって、それで情報処理をしているということではまったく同じで、似たような処理をしているはず。認知心理学の基礎的なことを研究していると、そういうことにも気付かされます。

茅原 本当ですね。細胞のネットワークの中でお互いを賦活したり抑制し合ったりしているだけなんだけど、それで倫理や価値みたいなものまで表現できてしまう。

繁桝 そうなんです。ところが脳はほかとの関係の中でしか位置付けが分からないので、絶対的な倫理とか正義とか、そもそも人間の脳にとって難しいということが分かります。ちょっと話を広げ過ぎました(笑)

茅原 視覚の研究に関する話に戻すと、2016年にオキュラス・リフト(Oculus Rift)が出て「VR元年」などと言われましたが、その20年くらい前、1997年に東大にキャビン(CABIN)という最先端の3DVR装置ができて、僕らにとってVRはすでにこなれた技術でした。それが20年たって急に話題になったので驚きました。

繁桝 安価に、高精度になったのが大きかったですよね。普及するという意味での「元年」だったんでしょう。

茅原 ある技術がラボの中から普及して、定着して使われていく過程を実際に体験して、感覚として面白かったです。それによって何か研究にも変化はありましたか?

繁桝 キャビンのようなものすごい規模の最先端の環境でないと体験できなかったのが、いまやヘッドマウントディスプレイを着けるだけで、しかもスーパーコンピューターも要らずに、10〜20万円でその頃よりもすごいものが手に入りますからね。まさに安価になったことの恩恵で、いろいろやれるようになったというのは本当に幸せな時代だなと思います。

茅原 (学生に対して)ヘッドマウントディスプレイを持っている人はいますか?

(手は挙がらず)

繁桝 まあ、安くなったとこれだけ言っていますけど、個人が買うには普通に高いですし。ゲームフリークの人とか、(VRの世界で)美少女と暮らしたいとかいう人しか持っていないかもしれません。

茅原 個人だと何に使われているんですかね。

繁桝 ほとんどゲームですよね。だからこのまま普及するかと言ったら、3Dテレビと同じような感じになる可能性もあると思います。ただ一つブレイクスルーの可能性としては、VRチャットのようなソーシャルメディアとしての発展。値段が安くなって、スタンドアローンとかスマホとつなぐだけになるとかもっと手軽になって、フェイスタイム(FaceTime)よりも人とのコミュニケーションの感覚がよりリアルに感じる、本当に会っている感じになってくると、さらに普及するかもしれません。

茅原 みんながヘッドマウントディスプレイを着けているような世界はまだしばらくはないですかね? 耳の方はもう、人工的なものにあっという間に置き換わってしまいました。かなりの時間イヤホンを着けて過ごすのはウォークマンが1979年に出てからずっとですから。

繁桝 やっぱり安価だというのと、「ながら」ができるというのが聴覚の大きいところですね。遮蔽(しゃへい)しちゃうとどうしてもほかのことができないので、それも視覚だと気軽にやれない要因かもしれません。

確かに聴覚はVRのような形で日常生活に浸透していますから、そういう意味ではARみたいなところから次のブレイクスルーがあるのかもしれない。ほかのリアルの中でちょっと足す、というのが日常生活では使いやすそうです。それには、眼鏡のように気軽に掛けたままでいられるデザインになることも必要ですね。

茅原 そういうものを使い始めたら、知覚自体や身体性も変わるでしょうね。

繁桝 そうですね。僕らの若い頃と違っていまはネットでつながっていたり、スマホがいつも手元にあったりしますが、それによって時間や空間に対する身体感覚があまりにも柔軟に変わっちゃいました。だから、何かが変わったとしても気付けないくらいの感じで、VR世界でも違った身体で当たり前のように活動しているのかもしれません。

茅原 まさにこれからそういう体験をしていくのが学生の皆さんですが、何か繁桝先生に聞いてみたいことはありますか?

学生 去年、NHK仙台に8Kシアターができて見に行ったらとても高精細で、それ自体は3Dを売りにしていたわけでもないんですけど、立体に見えたような気がしました。それは僕の錯覚なんでしょうか。

繁桝 いえ、とても良い質問だと思います。両眼視は、ちょっと遠くなるとその視差は検出できないくらい小さくなるので、実はあまり貢献していない面もあるんですね。ものすごい高精細でリアルと区別のつかないものが、その視差がなければ、つまり片目をつぶったら、途端にのっぺりした感じになるかというと、全然そんなことはありません。ほかの手掛かりによってリアルと区別できないと知覚されたら、奥行き感も知覚されることになります。これはちょっと推測が入りますが、脳の方で積極的に3次元を構築しようとするのかもしれません。

茅原 僕は昔ハイビジョンのバーチャルな水槽が出たときに、それを思いました。両眼視差は要らないんじゃないかと。両眼視差は手掛かりとしてはそんなに汎用(はんよう)的なものじゃないし、どちらかというと単眼手掛かりがメインかもしれないですよね。

繁桝 そうですね。ステレオグラムが知覚できなくて、初めて両眼視による立体知覚ができていないことに気付く人も多いんです。針に糸を通すみたいなことは両眼視力の方が得意かもしれませんが、それ以外だとほとんど関係ないんじゃないかなと。映像も16Kなどになってくると、2次元的な、絵画的手掛かりでリアルに見えるのかもしれません。

茅原 じゃあなぜ両眼視差から3次元構造の復元をするような機能が僕らに備わったんだろうかと。不思議ですよね。

繁桝 そうですね。あんまりその機能は使っていないはず。でも、3Dを見たときの感覚のビビッドさも、それはそれで面白い、ほかでは得られないものです。それはアクションと関係しているのかもしれなくて、まさに万博で見たときもそうでしたが、目の前に飛び出てくると手で触ったり捕まえたりしたくなりますよね。

茅原 みんな、空をつかむみたいなアクションをしますね。

繁桝 立体の知覚は特に近いところ、リーチングに関わるところに関係していて、つかむときに3次元の形は大事なので、そういうところで利いてきているのではないかと考えられます。目の前に本当にあって、飛び出て、それに触れられるかもしれないというところで、面白い感覚になるのかもしれません。

茅原 それはまさに実在性、リアリティーということですよね。

繁桝 そうですね。1個ではなく、複数の組み合わせが同期して同じ解が出てくると、そこに圧倒的なリアリティーが生まれるのかもしれません。知覚だけでなく、何かに対して「これは正しい」とか「これは予測できる」とかいうのは、複数の情報源から矛盾しない情報が同時に得られることが鍵で、それがリアリティーや「強い感情」に関わっているのかもしれないです。

茅原 冗長性ということでもありますが、1つだけあればよさそうで、無駄なように見えても、やっぱり必要だと。

繁桝 1つだけだとノイズの影響も受けやすいので、複数同時に得られるということが大事なんだと思います。

茅原 これは深いですね。話がいいところに着地できそうです。

繁桝 詐欺なども、ちょっと信じられないなと思っても情報が重なって同時に入ってくると信じてしまう。ギャンブルでも1回当たっただけだと半信半疑ですが、2回当たるとこれはいけるんじゃないかと。

茅原 また着地できなくなっちゃった(笑)

繁桝 すみません(笑)でも脳がだまされるという意味では同じことで、スマホのゲームなどもそういうところに最適化してありますよね。

茅原 まさにそうですね。そこをくすぐる仕掛けがさまざまなものに施されているわけで、そういう意味でもやはり自分の認識の不随意性には自覚的であるべきだろうと思います。

構成:菊地正宏(合同会社シンプルテキスト)/撮影:株式会社フロット

プロフィール

宮城大学大学院 事業構想学研究科 教授 茅原 拓朗

1992年3月 東京都立大学 人文学部心理学専攻卒業、1997年6月 東京都立大学大学院 人文社会科学研究科博士課程心理学専攻退学、1997年7月 東京大学 インテリジェント・モデリング・ラボラトリー COE研究員、2000年4月 通信・放送機構(総務省)国内招聘研究員、2002年6月 東京大学大学院 工学系研究科 専任講師、2005年4月 宮城大学 事業構想学部 助教授(准教授)、東京大学 インテリジェント・モデリング・ラボラトリー 客員研究員、2007年9月 京都工芸繊維大学 新世代オフィス研究センター 特任准教授、2009年4月 宮城大学 事業構想学部 教授。知覚や認知機能を中心としたヒトのこころや身体のはたらき・メカニズムを科学的に調べてデザインや物作りに役立てようとしています。ヒトはとても柔軟で社会的な存在なので、ハードウェアを理解するだけでは実際私たちが世界をどのようにとらえているかについてはほとんど何も分かりません。その意味で、最近ではより人文学的な方法に近づきつつあります。

シーズ:人間と社会の過去・現在・これからを多面的な方法で探ります

非常勤講師 高知工科大学 教授 繁桝 博昭

1973年生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得満期退学。東京大学インテリジェント・モデリング・ラボラトリー中核的研究機関研究員、豊橋技術科学大学インテリジェントセンシングシステムリサーチセンター特任助教等を経て2019年より現職。脳内の情報処理過程を心理物理学的手法および脳機能イメージング法により明らかにすることを目的とした研究を行なっています。特に、私たちの脳が3次元空間の視覚情報をどのように処理して奥行きや3次元形状の知覚へと至るのか、その処理プロセスについて検討しています。他にも、視覚・触覚・聴覚などの複数の感覚情報の相互作用、視覚的注意の特性、複合現実における知覚と運動の協応、VR酔いなど、研究対象は多岐にわたります。このような基礎的研究によって得られる知見は、3D映像、人工現実(Virtual Reality, VR)、複合現実(Mixed Reality, MR)などの技術において、人間の特性に適合した、より効果的な提示手法を開発することに利用できます。

MYU Dialog

宮城大学大学院事業構想学研究科の情報デザイン領域では、学外からゲストを招いた特別講義を開講しています。これは専任教員と非常勤講師の専門性を重ね合わせることで生まれる知見を学ぶ機会をつくるとともに、今後の教育・研究や社会活動に接続することを目的としています。

事業構想学研究科について