新着情報

22.04.07

グッドデザインレクチャー vol.4 「小野直紀×新しいデザイナーの姿」/宮城大学デザインスタディセンター

グッドデザイン賞の受賞者が受講者と対話をしながら未来の社会を考える実践的なデザインレクチャーとして、宮城大学デザインスタディセンターが年に1回行っている「グッドデザインレクチャー」。4回目となる今回は、グッドデザイン・ベスト100を過去に5度受賞している博報堂株式会社クリエイティブディレクターの小野直紀さんを迎え、いくつかの軸で展開している多様な活動の実例を通して、創作の根幹にある考え方を学びました。

「無用の用」となり得る特異点を探し「新しい表現」を追求

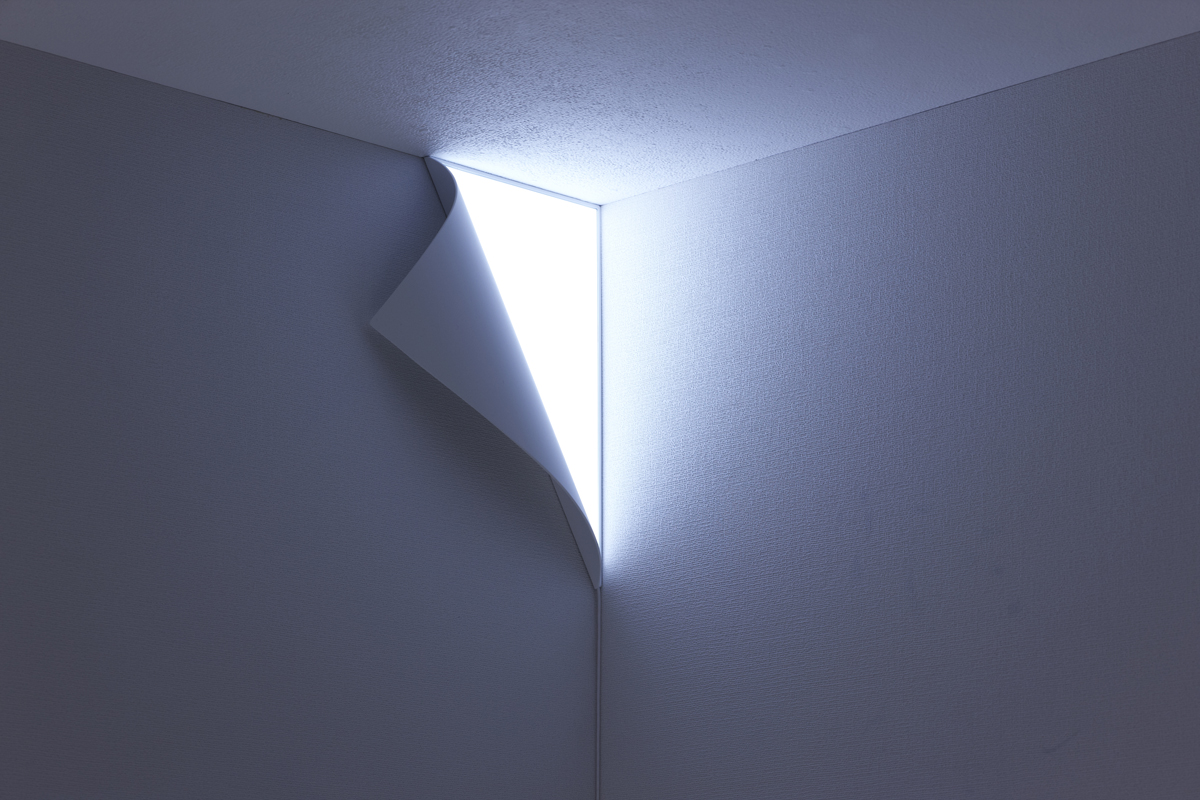

小野さんは博報堂で空間デザインの仕事をしていた2011年、デザイナーの山本侑樹さんとデザインスタジオ「YOY(ヨイ)」を設立。「新しい表現」を追求し、主に家具や照明、インテリアを伊ミラノサローネで発表し、MoMAをはじめ米国、欧州、中東、中国など世界中で販売しています。

YOYを始めたきっかけについて、小野さんは「博報堂の中で、課題解決とクリエイティブやデザインという言葉がイコールで結び付いて使われていて、それに違和感を持ちました。デザインはもっと広い領域で、その中の機能のひとつに課題解決があるという考え方の方が僕にはしっくりくる。会社で課題解決のための仕事をするんだったら、会社の外で課題解決をしないものをやろうと思いました」と振り返ります。

社会には「無用の長物」ならぬ「有用の長物」とでも言えるような課題解決のデザインがたくさんあると感じていた小野さん。中国老荘思想の「無用の用」(=一見役に立たないと思われているものが実は大きな役割を果たしていること)になぞらえて、「無用のデザイン」を商品として社会に提示することで、無用だが「要る」、無用だから「要らない」という感情との接着ができると考えたそうです。

空間デザインの領域にいた小野さんと、家電メーカーでプロダクトデザインを手掛けていた山本さん。空間の在り方、ものの在り方を考えてきた2人が、その間にある「特異点」でデザインを見いだせないかとつくった最初の作品が「PEEL(ピール)」。壁がめくれて向こう側から光が漏れてくるような空間をつくり出す照明で、YOYが目指す「特異点を見つける」ことの象徴的な作品になりました。「ものなんだけれども、それを空間に設置することで、壁という空間全体が照明装置になる。そんなことが達成できているかなと思います」

伸縮する生地を使って、描かれている椅子に座る体験ができる「CANVAS(キャンバス)」は、「現実と虚構の間」の特異点を形にした作品です。文学ではフィクション=虚構の世界の中に現実を入れ込みますが、その逆で、現実の世界の中に虚構を潜ませることができないかというアプローチを試みました。一本の長針と、長針の影を模して盤面に印刷された短針がそれぞれ回転することで日時計のように時刻を示す壁時計「SUNDIAL(サンダイアル)」もまた、現実に虚構を持ち込んだプロダクトです。

作品をアートワークではなく実際に量産するプロダクトとしていること自体も、「商品と作品の間」の特異点を探す行為であり、YOYは「文化と経済の間」の特異点を見つけるプロジェクトでもあると小野さんは語ります。

この特異点について注意したいのは、丸と丸が重なるところを指しているのではないこと。重なる面のどこかに特異点があるということです。「そこに何かの意味を見いだせる、これが世の中にあった方がいい、自分が面白いと思える、誰かにこういう存在があったらいいねと伝えたい。そういう点を見つけることを意識しています」と教えてくれました。

社会と向き合った現代のものづくりで「新しい体験」を

その後、博報堂でコピーライターの仕事をするようになった小野さんは2015年、プロダクト開発に特化したクリエイティブチーム「monom(モノム)」を社内に発足。物理的な「もの」があることを前提に自社事業や共同事業を開発したり、事業開発にまつわる企画やデザイン、コンサルティングを行ったりしています。YOYが「新しい表現」を追求するのに対して、monomは「新しい体験」を追求しているといいます。

立ち上げた経緯について、「YOYで内発的な気持ちで表現を追求することの面白さを感じながらも、コピーライターとして広告を世に届け、社会や一人一人とコミュニケーションすることで価値が生まれていくのも面白いと感じていた。プロダクトでも、こういうものがあったら世の中がもっと良くなる、面白くなるというものを社会と向き合ってつくりたいという欲求が湧いてきた」と振り返ります。

代表作でもあり、monomの志向を具現化した商品が「Pechat(ペチャット)」です。ぬいぐるみに付けるボタン型スピーカーで、ぬいぐるみとおしゃべりするという体験をつくりました。しゃべるぬいぐるみが世に出て久しいものの、子どもが本当に欲しいのはそのぬいぐるみ自体ではなく、「自分が持っているぬいぐるみとおしゃべりする」という体験ではないか。その体験はまだ世の中にないと考え、製品化しました。

バージョンアップを重ねて現在は多くの機能を備えていますが、最初の機能はごく限られたものでした。例えば、購入者の3割ほどが出産祝いで購入していることが分かり、まだしゃべれない赤ちゃんにも使える機能を開発し「あかちゃんモード」を搭載しました。あるいはアプリのリクエスト機能のフィードバックで「子どもに英語をしゃべらせたい」「英語の勉強に使いたい」という要望が多かったことから、英会話の機能を追加しました。

「つまり、つくって終わりではないということです」と小野さん。旧来的な製品は購入して家に置けばそこで完結しますが、例えばスマートフォンはOSがアップデートされたり新しいアプリが出たりと、どんどん中身が新しくなっていきます。つくって、届けて、使ってもらって、フィードバックを得て、それを受けて更新する(=つくる)。「このループが現代のものづくりなのだと捉えないといけない」と力を込めます。

monomのもう一つの代表作は、尻尾の付いたクッション型ロボット「Qoobo(クーボ)」。ロボットベンチャーのユカイ工学株式会社と共同で開発しました。一口にロボットといってもさまざまな機能、役割がある中、「Qoobo」で実現しようとしたのは、人の気持ちを癒やす、落ち着かせるというセラピー効果。尻尾が象徴するようにペットに近い役割ですが、ペットを飼うことができない人も多く、かといってペットロボットは高価です。

「最小限の機能で癒やしを提供する社会的存在を提供できないか」と、Pechatとは逆に、最初あったいろいろな機能をそぎ落とし、尻尾でコミュニケーションを取るという一点に絞って1万円台で販売できるようにしました。猫だったり犬だったりと人により見え方は異なるとしても、「ものに対して愛着や生き物性、アニマ(魂)を感じるという日本人やアジアの人の特性を信じて、手足や顔は付けていません」と小野さん。重さや抱き心地、外からは見えない中身まで、動物らしさをどう宿すかを意識したデザインが施されていることも明かしてくれました。

仕組みを疑い、「いいものとは何か」を問う雑誌「広告」

2019年には博報堂発行の雑誌「広告」の編集長に就任しました。雑誌「広告」は1948年創刊。広報誌であり、書店で販売される雑誌でもあるという両面を持った媒体です。

編集長就任後、掲げたテーマは「いいものをつくる、とは何か」。空間、広告、家具、プロダクトと、ソフト、ハード問わず「いいものをつくりたい」という一貫した思いで取り組んできた小野さんですが、「いいものをつくるということはどういうことなのか、それ自体を考えたことがなかった」と言います。「いいものをつくる、とは何か、という問いを思索する視点のカタログ」という方向性が定まりました。

最初に手掛けた号の特集テーマは「価値」。「いいものをつくる」の前に、「いいもの」とは何なのか。ものが持っている価値とは何なのかについて、あらゆる角度から切り込みました。結果、33記事680ページという分厚い雑誌になりましたが、多くの人に手に取ってもらうためにそれを「1円」で販売するという行動に出ます。

「価値が高いものは価格が高い、価格が低いものは価値が低いという感覚を僕らは持っていますが、一方で母親がつくってくれた弁当は安い材料でも大きな価値があるように、価値と価格が非対称になることがたくさんあることもみんな気付いてはいる。それでも価値を価格で判断していることについて、あらためて問い掛けるという問題提起をしたくて、普通は1,000円、2,000円するであろうこの分厚い雑誌を1円で販売しました」

もちろん、広告のプロとしての戦略もそこにはあります。この雑誌を購入することで、同時に「1円」と印字されたレシートが手に入ります。「インスタグラムやツイッターで誰かに見せたいという気持ちがきっと出てくるだろうなと。問題意識を持ってもらうことと話題化することを同時に達成するアイデアを考えました」と解説。広告と雑誌の間の特異点を突いたと言えます。

3号目では「流通」をテーマにしました。人に届けることも現代のものづくりに含まれるとすれば、流通もその一部。そこで表紙に流通経路を印字し、全国各地あらゆる所で同じものが手に入るという便利な時代の裏側にある人の営みやものの動き、距離を見える化し、目を向けてもらえるようにしました。この号は、梱包(こんぽう)している段ボールをミシン目に添って剥がすと、それ自体が本の外装になるという段ボール装も話題となりました。これもまた、流通を想起させ、その後ろで流通に携わる人たちの営みを感じてもらおうと試みたものです。

雑誌「広告」の事例を通して指摘したのは「仕組みを疑う」こと。1円で本を売る上で壁となったのが、出版社が本をつくり取次を通して書店に届けるという流通の仕組みでした。そこで小野さんは取次を通さないことを決断。書店を開拓するためのスタッフを雇い、全国の書店を回って、共感を持ってくれる人や面白がってくれる人とつながり、実現にこぎ着けました。

それによって別の仕組みも変えてしまいます。これまで雑誌「広告」は3カ月に1度発行する季刊誌としていましたが、それは取次に扱ってもらうために必要なルールでした。そう、書店に直接届けるならば年4冊という制約はなくなります。一方で年間予算は一定である(減らない)ことを確認し、その予算を使って販路開拓のスタッフを雇い段ボール装に挑戦できたと裏側を明かします。

アートディレクターに競合会社である株式会社電通のデザイナーを起用したのも画期的なことでした。当然社内で大きな反発がありましたが、「広告」というタイトルの雑誌を博報堂が電通と一緒につくること、それを博報堂が受け入れることが会社にとってプラスになると、関係各所に手紙を送ったり直談判したりして、許可を取り付けました。「こうした方がいいのに何で駄目なんだろうと考えたとき、実現を邪魔しているものが単に仕組みだったり慣習だったりする」と小野さん。仕組みを疑うことの重要性を訴えます。

もう一つ挙げたのが「異化を大事にする」こと。「異化」はロシア文学の用語で、日常にある見慣れたものを、異なる書き方や表現によって見たこともない異様なものとして見せることです。これを自分で意識的に行うことで、「自分が思っていたことが実は当たり前ではなかったことに気付く。それをどれだけ体験できるか、価値観をどれだけ揺らがせられるかを大切にしています」と話します。

自分にとっていいことが会社にもいい、利己で利他な働き方

「会社を使い倒せ!」という著書を持つ小野さんから学生たちに向けて、「働き方」についての考えもお聞かせいただきました。

「今まで聞いてきてよく分かると思いますが、僕のつくる態度や働く態度というのは徹底的に『利己』です」と小野さん。「それは自分だけもうかればいい、得すればいいということではなく、一緒につくる人も何か得をしてほしい、意味があるものにしてほしいという意味での『利己』です」。自分一人ではなくチームや会社全体、さらに社会にまで自己を拡張すれば、徹底的に利己であることはおのずと利他にもなるという信念を持っています。

自分にとっていいことが、会社にとってもいい。そんな「自分と会社の特異点」を見つけるためには「檻(おり)から片足出る、常識から少し外れてみることが大事」。YOYの活動があることで会社を異化できた経験から「自分が普段いるコミュニティーと違う所へ行くことは、会社を相対化して客観的な視点で見ることができる一つのやり方」と勧めます。「みんながそうなると会社は立ちゆかなくなるが、社内に数%の『バグ』があることで突然変異が生まれるかもしれないとポジティブに考えたらいい。会社のことをすごく考えている人を会社はむげにしません」とも。

最後に学生からの大量の質問に次々と回答してくださった小野さん。「新しい表現を考える上でのモチベーションは何ですか」という質問に対しては、「面白い、ということですね」と即答。「これは見たことがないぞというものを見つけるのが純粋に面白い。これは人間の性(さが)なんだと思います。それを世の中に発表して面白いと言ってもらえたら、もっと面白くなりますよ」と学生たちを鼓舞してくれました。

構成:菊地正宏(合同会社シンプルテキスト)/撮影:株式会社フロット

ゲストプロフィール

小野 直紀氏

博報堂株式会社 クリエイティブディレクター。2015年に博報堂社内でプロダクト・イノベーション・チーム「monom」を設立。手がけたプロダクトが5度、グッドデザイン・ベスト100を受賞。社外ではデザインスタジオ「YOY」を主宰。その作品はMoMAをはじめ世界中で販売され、国際的なアワードを多数受賞している。2019年より博報堂が発行する雑誌『広告』の編集長に就任。

<参考>

雑誌『広告』

博報堂monom

デザインスタジオYOY

3月1日に発売になった『広告』最新号の特集は虚実。

嘘と本当、フィクションとリアリティ、イメージと実体など、虚と実を二項対立ではなく、混ざり合い作用し合う“化合物”と捉え、不確かで多様な現実やもののあり方について様々な視点を投げかけます。

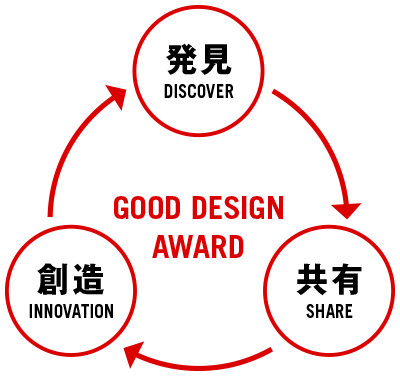

グッドデザイン賞とは

グッドデザイン賞は、1957年に創設された日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の仕組みです。デザインを通じて産業や生活文化を高める運動として、国内外の多くの企業やデザイナーが参加しています。これまで受賞件数50,000件以上にのぼり、受賞のシンボルである「Gマーク」は、よいデザインを示すシンボルマークとして広く親しまれています。製品、建築、ソフトウェア、システム、サービスなど、私たちを取りまくさまざまなものごとに贈られます。かたちのある無しにかかわらず、人が何らかの理想や目的を果たすために築いたものごとをデザインととらえ、その質を評価・顕彰しています。

グッドデザインレクチャーとは

グッドデザインレクチャーは、グッドデザイン賞の受賞者が、受講者と直接対話をしながら未来の社会を考える実践的なデザインレクチャーです。宮城大学デザインスタディセンターが主催となり、グッドデザイン賞を手がける公益財団法人日本デザイン振興会の協力のもと、価値創造デザイン学類にとどまらず、全学的な「デザイン思考」の一端として行っております。

グッドデザインレクチャーVol.1 レポート

グッドデザインレクチャーvol.2 レポート

グッドデザインレクチャーvol.3 レポート

宮城大学デザインスタディセンター

デザインを通して、新しい価値をどう生み出していくか。日々変化する社会環境を観察し、多様な課題を解決へと導く論理的思考力と表現力、“デザイン思考” は、宮城大学で学ぶ全ての学生に必要とされる考え方です。ビジネスにおける事業のデザイン、社会のデザイン、生活に関わるデザインなど 3学群を挙げてこれらを担う人材を育成するため、その象徴として 2020 年にデザイン研究棟が完成、学群を超えた知の接続/地域社会との継続的な共創/学外の先進的な知見の獲得を目指して、企業との共同プロジェクトや、デザイン教育・研究を展開する「デザインスタディセンター」として、宮城大学は東北の新たなデザインの拠点をつくります。

<関連>

グッドデザインレクチャー vol.4の様子が、JDP日本デザイン振興会ウェブサイトで紹介

博報堂クリエイティブディレクター小野直紀氏によるグッドデザインレクチャー vol.4(告知)

デザインスタディセンター×WOW 「STUDY PROJECT ʻKOKESHIʼ」

デザインスタディセンター×WOW 「いのりのかたち展」全4作品

宮城大学広報ツールのトータルデザインが2021年度グッドデザイン賞を受賞

震災後を生きる人々の記憶を未来へと継承する2 つの展示を実施

宮城県と宮城大学が協働「新・宮城の将来ビジョン」表紙デザイン案を考える

宮城大学卒業研究制作展・事業構想学研究科修士制作展自主レビューの様子を動画で公開中

大和キャンパスデザイン研究棟が完成、披露式典を行いました