- ホーム >

- デザインスタディセンター >

- デザイン研究棟/デザインスタディセンター+大和キャンパスリニューアル

デザイン研究棟/デザインスタディセンター

東北に新しいデザインの拠点を/地域に開かれた共創の場 デザインスタディセンター

デザインを通して、新しい価値をどう生み出していくことができるか。あるべき社会の未来を構想し、そこに生じる課題を創造的に解決することができる高度なデザイン人材が求められています。宮城大学デザインスタディセンターは、宮城大学を中心に学生や大学関係者・地域の事業者・自治体等が集い、共に学び、プロジェクトを展開する共創的な教育研究プラットフォームです。2023 年度は企業と共同で「手を動かすこと」をテーマとしたオープンスタジオを開講、地域の先進的な思想を訪ねるフィールドワークを交え、デザインの視点から未来の社会に向けてアクションを起こす姿勢を学びました。せんだいメディアテークで開催された展示会・シンポジウム「デザインで東北から未来を想像する」では「デザイン」をキーワードとした体験・アーカイブ展示と「デザイン研究教育とオープンイノベーション」をテーマとしたシンポジウムを実施、過去3年間の活動を総括しました。2024年度も充実したスタジオやイベントを開講予定です。今後の活動にぜひご注目ください。

FEATURES

「宮城大学デザインスタディセンター」 が2024 GOOD DESIGN AWARDを受賞

このたび「宮城大学デザインスタディセンター」3年間の活動が評価され、2024年度グッドデザイン賞を受賞しました。

- 地域の共創的な教育研究プラットフォーム 宮城大学デザインスタディセンター

(2024 GOOD DESIGN AWARD 公式サイト) - カテゴリ:教育・推進・支援手法、受賞番号:24G191555

- デザイナー:事業構想学群 准教授 佐藤 宏樹、教授 土岐 謙次、本江 正茂、特任准教授 貝沼 泉実、特任助教 小松 大知、事務局企画・入試課 中木 亨

TOPICS

グッドデザインレクチャーvol.7「ジャクエツ 〜 未来は、あそびの中に。」【前・後編】

宮城大学デザインスタディセンターが年1回行っているグッドデザインレクチャー。今回は、グッドデザイン賞を運営している公益財団法人日本デザイン振興会の矢島進二さんと、障害の有無にかかわらず誰もが遊べる遊具を開発した「RESILIENCE PLAYGROUND(レジリエンス プレイグラウンド)プロジェクト」で2024年度グッドデザイン大賞を受賞した、株式会社ジャクエツの徳本誠さん、浅田駿太さんをお招きしました。開発のストーリーをさかのぼり、「遊びとは何か」という本質にまで話が及んだレクチャーの様子をお届けします。

デザインスタディセンターWS『Meet Roots, Make Seeds. - 過去からつなぐ、デザインの芽。-』

2025年1月11日~12日の2日間で『Meet Roots, Make Seeds. - 過去からつなぐ、デザインの芽。-』をテーマとしたワークショップを開催しました。元無印良品のプロダクトデザイナー・高橋孝治氏(高橋孝治デザイン事務所代表)をゲスト。今回のテーマは「Meet Roots, Make Seeds. - 過去からつなぐ、デザインの芽。-」デザインのルーツや土台、あるいは感覚的な発見というものが希薄になってしまった現代で、過去の知恵やその土地ならではの文化・風土、その材料の特性などを辿り掘り下げ、私たちの暮らしや、デザインの未来を考えることをねらいとしています。学生や様々な分野の職人、エンジニア、行政職員など38名が参加しました。

デザインスタディセンターWS『未来の記憶を描く』を実施

2024年11月9日-10日の2日間で『未来の記憶を描く<青葉通り編>』をテーマとしたワークショップを開催しました。今回のテーマは「未来の記憶を描く<青葉通り編>」仙台市内青葉通り沿いの大町を対象エリアとしています。フィールドを実際に自分たちの足で歩き、肌で感じ、ヒントをもらいながら『2034年の大町のお店を提案する』ことがワークショップのゴールです。提案を通して、街を改めて多角的な視点で読み返し、実は街の中に隠れている面白さや可能性を再発見することを目的としています。田村大氏 (Re:Public inc.)と、風の時編集部の佐藤正実氏をゲストとしてお迎えしたフィールドワーク・ワークショップを実施、電子機器メーカーや建築設計・まちづくりに携わる一般の方13名・学生7名合計20名の参加がありました。

展示・シンポジウム「デザインで東北から未来を創造する」を開催

2024年2月4日、これまでの活動を振り返る展示・シンポジウムを開催しました。展示では、宮城大学デザインスタディセンターが発足から3年間に行ってきた「デザイン」をキーワードに未来を創造するための様々な活動 -ワークショップ、講演会、展示会、冊子の発行など-を紹介。シンポジウムでは様々なアプローチでイノベーションを展開している企業や組織をゲストに迎えて、デザインの研究教育と社会での活用方法について考えるレクチャー・クロストークを実施しました。

グッドデザインレクチャーvol.6「パナソニックのくらしプロダクトイノベーション」【前・後編】

地域に開かれた大学を目指し、学外のさまざまな方と交流しながらデザインを通して地域の課題に取り組む宮城大学デザインスタディセンターが年1回、外部にも開いて行っているグッドデザインレクチャー。第6回となる今回は、2023年度グッドデザイン賞に23商品が選ばれたパナソニック株式会社で生活家電の開発・製造を手がけるくらしアプライアンス社の松本優子さん、吉田尚史さんを招き、商品の開発ストーリーを伺いました。また、前編では、日本デザイン振興会矢島氏による「グッドデザイン賞の変遷に見る領域の拡張と価値観の変化」も紹介。「Future Craft」の実現に向かっていく「未来思考での事業構想」による事例の数々は、事業構想学群を有する宮城大学にとって大きな学びとなりました。

DSC STUDIO 2023『未来とともにある「テマヒマ」の暮らし』Day5最終講評会

スタジオのゴールは「私が語る未来の冬の豊かな暮らし」をテーマに、主人公がその様子を一人称で語るエッセイをグループごとに執筆することです。最終回となる第5回は、これまでのフィールドリサーチ・オープンレクチャ・グループワークの総括として、11月3日に最終講評会を実施。本スタジオの共同研究を行っているアルプスアルパイン株式会社仙台開発センター(古川)のR&D新棟にて開催しました。コミュニケーションツールや祭など多様なキーワードから様々な未来が描かれたのと同時に、手を動かすことはその結果だけでなく、プロセスや付随して発生する思考の深まりなどにも意義があるという価値が明らかとなりました。

DSC STUDIO 2023『未来とともにある「テマヒマ」の暮らし』Day3-4ワーク・オープンレクチャ2

9月30日に行われた第2回のフィールドリサーチを経て、10月6日に行われた第3回はチームごとのワークを展開。未来の可能性を探究するために、未来のあるべき姿を提唱するのではなく、未来について考えを巡らせ、憶測を提示し、問いを創造する”スペキュラティブデザイン”というデザイン手法を用いて、カーボンニュートラルが達成された2050年の日本において、自分達の豊かにするためにどのように藁を取り入れているかを想像し、スペキュラティブシナリオを作成しました。続く10月21日に行われた4回は、オープンレクチャ(第2弾)として、筧康明氏(東京大学 教授)、鞍田崇氏(明治大学 准教授)をゲストとしたレクチャーと、これまでのグループワークについて中間講評を行いました。

DSC STUDIO 2023『未来とともにある「テマヒマ」の暮らし』Day2フィールドリサーチ

9月30日に行われた第2回のプログラムでは、第1回で話題が提供された「未来のくらし」「地域資源」「民藝」などのキーワードを念頭に、山形県の真室川町と新庄市でのフィールドリサーチを実施。大型バスを利用した34名の昨年度より大規模なリサーチとなりました。フィールドリサーチでは土地の特徴や歴史・文化を確認し、地域における先進的な試みのキーパーソンへのインタビューや様々なアクティビティを通して参加者の視点をアップデート。調べたこと・見たこと・聞いたことなどの客観的事実や、事実をもとに驚いたことや感じた違和感などを記録し、そこで得た気づきや学びを参加者間で共有することで、その後のディスカッションの土台としました。

DSC STUDIO 2023『未来とともにある「テマヒマ」の暮らし』Day1オープンレクチャ

宮城大学デザインスタディセンター(DSC)とアルプスアルパイン株式会社の共同研究の一環として開発された『未来とともにある「テマヒマ」の暮らし』をテーマとしたデザイン教育プログラムを9月~11月にかけて展開しています。このプログラムは、イノベーションのトッププレーヤーのファシリテーションのもと、文化人類学(伝統)やテクノロジー・アート(現代)の専門家によるレクチャー、地域の先進的な思想を訪ねるフィールドワークを交えた全6日間のプログラムになります。9月23日に行われた初回プログラムでは、田村大氏(Re:Public inc.)、鞍田崇氏(明治大学 准教授)をゲストとしたレクチャーと、大山貴子氏(fog inc.)によるキックオフワークショップを実施しました。

デザイン思考WSシリーズ「地域文化の再構築と発信」を実施

2022年12月~2023年1月にかけて、本学学生(学群問わず)を対象にデザイン思考を学ぶ全4回のプログラムを実施しました。今回のテーマは、各地に存在する「地域文化」の中から「行山流⽔戸辺鹿子躍」の情報発信方法を検討することです。舞の観賞や文化発祥の地での現地調査、踊り手等当事者へのヒアリングを通じて、フィールドに出向き体感することの重要性を実感しながら、柔軟な思考力と、多角的な視野の習得のためのトレーニングに取り組みました。今シーズンは事業構想学群の学生が4名、地域の企業・クリエーターなど学外者4名が参加しています。

グッドデザインレクチャーvol.5

新山直広 氏×坂本大祐 氏「おもしろい地域には、おもしろいデザイナーがいる」【前・中・後編】

グッドデザイン賞の受賞者を招いて年に1回行っている「グッドデザインレクチャー」。今回の講師は、福井県鯖江市を拠点にとするTSUGI llc.(合同会社ツギ)代表/クリエイティブディレクターの新山直広氏と、奈良県東吉野村を拠点とする合同会社オフィスキャンプ代表の坂本大祐氏。東京を飛び越えて地方での取り組みを地方で紹介する形となりました。地域で顔の見える関係性の中で活動する2人のお話は、地域に根差した公立大学である宮城大学にとっても大いに参考となるものでした。前編は新山直広氏によるレクチャー、中編は坂本大祐氏によるレクチャー、後編はクロストークを展開しています。

「肉の未来」を題材としたデザイン思考WSシリーズを実施

9月~10月にかけて「肉の未来」を題材とした全5回のプログラムを実施。「肉」と一口に言っても、その周りにはブランディングや地産地消などに加え、近年ではアニマルウェルフェア(家畜福祉)や培養肉など数多くのトピックが存在します。「肉」という身近なテーマを通して社会的な課題を見通す力や、そこから得た知見をもとに「デザイン」の視点からアクションを起こす姿勢を全5回のワークショップを通じて学びました。全5回のワークショップは、社会の第一線で活躍する実務家と研究者によるレクチャ、実際に畜産を行っている牧場と宮城大学の坪沼農場へのフィールドリサーチ、その調査内容のまとめと未来洞察の作成、全体での視点共有から構成されます。

「(ロゴ)デザイン」を題材としたデザイン思考WSシリーズを実施

“デザイン思考” は、宮城大学で学ぶ全ての学生に必要とされる考え方です。ビジネスにおける事業のデザイン、社会のデザイン、生活に関わるデザインなど、宮城大学では 3学群を挙げてこれらを担う人材を育成するべく、新たにデザインスタディセンターを構想し、デザイン教育・研究を展開する実験的な取り組みを行っています。7月~8月にかけて、本学学生(学群問わず)を対象に、「(ロゴ)デザイン」を題材とした全5回のプログラムを実施しました。今回のテーマは「(ロゴ)デザイン」。ロゴは単なる視覚上のレイアウトと考えがちですが、実際に「(ロゴ)デザイン」を構築していくためには、クライアントの思想を内包し、社会的に果たすべき役割を示すコミュニケーションツールであることを、作り手が理解している必要があります。

デザインスタディセンター×貝沼泉実・小松大知

「Things Change , Things Never Change / 二つのパースペクティヴ」展

2021年11月よりデザインスタディセンターで活動する貝沼泉実氏・小松大知氏は、仙台市を拠点として活動を始める若手の建築家とプロダクトデザイナーです。二人のこれまでの活動や現在の取り組みを紹介しながら「変わるもの/ 変わらないもの」をテーマとした展示を開催。小松大知が2021年に開始したプロジェクト「見る工芸から使う工芸へ / 工芸指導所のデザインを暮らしに再現する」のプロセスや初年度の成果を展示するとともに、学生時代からつながるデザインの軸を伝えます。貝沼泉実が学生時代から現在までの4つのプロジェクトを展示し、それぞれに「空間の質」にまつわるテーマを設け「変わらないもの/変わるもの」の考察を行っています。

デザインスタディセンター×東北大学フィールドデザインセンター

「MYU Double Diamond Workshop 2021」展

デザインは、単にモノの見栄えを整えることではなく、モノの意味を変え、価値を創造する行為そのものです。社会が不確定に見えれば尚のこと、デザインの意義は大きくなっていきます。いわゆるデザイナーだけがデザインをするわけではありませんが、それでもデザインをするには基本的な技術が必要です。宮城大学で行われた連続ワークショップでは、Double Diamond のデザインプロセスの四つの段階それぞれに必要なデザイン技術の習得を目指しており、展開されたこれまでのワークショップの様子を体感できる実験的な展示となりました。

デザインスタディセンター×WOW 「STUDY PROJECT ʻKOKESHIʼ」

デザインスタディセンターが主催となり、ビジュアルデザインスタジオWOW による、東北の郷土玩具『こけし』をモチーフとした映像・インスタレーション作品の企画展示を開催しました。WOWによる体験型映像作品『ROKURO』や mitsuhiro gotoh architects による『branch』に、各地での展覧会の様子など映像作品を織り交ぜた実験的な展示となりました。

グッドデザインレクチャー vol.4 「小野直紀×新しいデザイナーの姿」

グッドデザイン賞の受賞者が受講者と対話をしながら未来の社会を考える実践的なデザインレクチャーとして、宮城大学デザインスタディセンターが年に1回行っている「グッドデザインレクチャー」。4回目となる今回は、グッドデザイン・ベスト100を過去に5度受賞している博報堂株式会社クリエイティブディレクターの小野直紀さんを迎え、いくつかの軸で展開している多様な活動の実例を通して、創作の根幹にある考え方を学びました。

デザインスタディセンター×WOW 「いのりのかたち展」

ビジュアルデザインスタジオであるWOWによる、東北地方の“信仰や祈り”をテーマとした先進メディア表現による企画展示を開催します。本展では、『うつし』『文様』『やまのかけら』『めぐみ』4つのテーマで WOWの表現技術と解釈を加えた空間インスタレーションを現地で行い、それぞれの記録映像と制作プロセスを映像作品として宮城大学に展示します。それぞれの作品は段階的に発表し、展示会場も変化していきます。作品完成までの制作プロセスもプロジェクトの一部として捉え、それらを展示会場にアーカイブしていく新たな試みです。

震災後を生きる人々の記憶を未来へと継承する2 つの展示を実施

震災から10年を迎えた南三陸町で、中田研究室・友渕研究室の学生による2つの展示が行われました。「ながしずの漢(おとこ)たち」は、美しい樹々と海に囲まれた長清水集落に生きる人々が、震災直後から現在のこと、これからどう生きるかを語る姿をモチーフに、写真やオブジェに展開するアートワークです。「ふるさとの記 憶2020」は、復旧工事を終えようとする志津川地区で、震災前の街を復元した模型と、震災直後から変わりゆく街の姿を定点映像で展示し、訪れた住民の声を記録するワークショップです。両展示作品はデザイン研究棟でも展示が行われ、さらにこれからの 10 年を生きる世代に、震災と地域の記憶を継承していく機会となりました。

宮城県と宮城大学が協働、「新・宮城の将来ビジョン」表紙デザイン案を考える

宮城県の 2021 年度から 10 年間に及ぶ県政運営の基本的な指針をまとめた「新・宮城の将来ビジョン」表紙デザイン案を、価値創造デザイン学類の学生たちが提案しました。学生たちは、産業や子育て・地域社会づくりや県土づくりなどの様々な課題と、県民から求められる暮らしのあり方といった、宮城県が掲げているビジョンそのものを深く理解するプロセスを経て、様々な表紙デザイン案を作り上げました。案は、新・宮城の将来ビジョンを策定した震災復興政策課(現:総合政策課)にプレゼンテーションされ、“今後 10 年間の県政運営を想起させる” 1案を宮城県知事が選定。「新・宮城の将来ビジョン」の表紙として採用されました。

DSC Dialog

DSC Dialog #01 デザインスタディセンターの『現在』と『未来』

東北の新たなデザインの拠点として設けられた真新しいデザイン研究棟の建物が肉体だとすれば、デザインスタディセンターはその核に据えられた魂の依り代と言えるだろう。目に見える形は持たないが、だからこそ、それを中心に専門領域に縛られず、産学官の軽やかな連携が立ち上がり、地域と境界線のない交差が生まれる。そんな混然一体の営みが自然発生し得るこの場が持つ可能性について、3 人のコアメンバーに語ってもらった。

宮城大学 事業構想学群 教授 価値創造デザイン学類長 土岐謙次、東北芸術工科大学 教授 鹿野護

宮城大学 事業構想学群 教授/東北大学大学院工学研究科 准教授(兼任)本江正茂

聞き手:菊地正宏 (SimpleText LLC)

DSC Dialog #02 めぐみ MEGUMI/DSC×WOW いのりのかたち

科学的にそのメカニズムが明らかになっているとはいえ、微生物の働きにより米と水から酒がつくられていく過程は神秘性を帯びている。肉眼では見えない存在に思いをはせ、その力を借りた酒づくりの現場を目にしたクリエイターらが生み出した映像は、発酵という現象を科学的に解明しようとする研究者にはどう映ったのか。そして神事とも密接する酒づくりにおける「いのり」の科学的な解釈とは。

食産業学群フードマネジメント学類 教授 金内誠

WOW Interface Designer 加藤咲、WOW Designer 松永麟

聞き手:菊地正宏 (SimpleText LLC)

DSC Dialog #03 文様 MONYOU/DSC×WOW いのりのかたち

東日本大震災の後、事業構想学部(当時)中田研究室の有志学生が南三陸町戸倉地区長清水集落で行ったプロジェクト「ながしずてぬぐい」。その手拭いにもあしらわれていた文様に、中田教授の教え子でもある 2 人は「いのりのかたち」を見いだし、作品をつくり上げた。つくりながら感じた悩みや疑問を、学生時代に戻って先生に問いかけてみる。その答えはいたって明快、「つくり続けなさい」。

事業構想学群 価値創造デザイン学類 教授 中田千彦

WOW Designer 小林真由、WOW Programmer 梅田優弥

聞き手:菊地正宏 (SimpleText LLC)

DSC Dialog #04 やまのかけら YAMANOKAKERA /DSC×WOW いのりのかたち

山岳信仰に限らず、人は古来、自然の中でも山に対しては特に畏敬の念を抱き、その「かけら」である岩や石にも神性を見いだしてきた。スコープというアナログな仕掛けを用い、山の側にフォーカスを当てることで、周辺にある私たちの営みを描き出した「やまのかけら」。土地から拾い上げた歴史をどうやって伝えるかという点で、その手法は「歴史屋」にとっても新しい気付きがあったという。

基盤教育群 准教授:三好俊文

WOW Designer 門田優、WOW UI Director / Designer 丸山紗綾香

聞き手:菊地正宏 (SimpleText LLC)

DSC Dialog #05 うつし UTSUSHI/DSC×WOW いのりのかたち

宮城大学の象徴的な空間である大階段の前に茅の輪が置かれ、それをくぐると突如として非日常の世界が広がる、神事をモチーフにした AR 作品。そのコンセプトやデザインへの評価と同時に、同じくテクノロジーを使った表現や体験を追求する研究者同士の対話だからこそ、効果的に実現するデバイスや手法について議論が加熱した。そしてテクノロジーと最も遠い場所にある「いのり」について。

WOW Technical Director 事業構想学群 価値創造デザイン学類 准教授 佐藤宏樹

事業構想学群 価値創造デザイン学類 助教 薄井洋子、事業構想学群 価値創造デザイン学類 准教授 鈴木優

聞き手:菊地正宏 (SimpleText LLC)

MYU NEWS #03

宮城大学デザインスタディセンターでは、2021年の開設以来、学群の枠を超えた知の接続/地域社会との継続的な共創/学外の先進的な知見の獲得を目指し、東北の新たなデザインの拠点として、さまざまな実験的なプロジェクトが展開されています。

- P04-09 DSC Dialog #01 デザインスタディセンターの『現在』と『未来』

- P10-11 MYU Design Study Center × WOW いのりのかたち

- P12-15 DSC Dialog #02 めぐみ MEGUMI

- P16-19 DSC Dialog #03 文様 MONYOU

- P20-22 DSC Dialog #04 やまのかけら YAMANOKAKERA

- P24-26 DSC Dialog #05 うつし UTSUSHI

- P28-31 MYU Design Study Center Projects

MYU Design Study Center STUDIO REPORT 2022

宮城大学デザインスタディセンターの2022年度の活動をまとめた冊子です。2022年度は、宮城大学全体の教育方針に含まれる「デザイン思考」、大学のもつ3学群の「知の接続」、開かれた共創の場を目指した「地域社会との連携」をテーマに計画された3つのスタジオを開講しました。

- STUDIO 1『(ロゴ)デザインのプロセス』:スタイリングと誤解されがちなグラフィックデザインの役割をとらえ直し、コミュニケーションツールとして用いるためのデザインプロセスを体験。

- STUDIO 2『肉の未来』:肉という生活に密着したテーマがもつ現代的な問題の広がりに触れ,デザインの視点から私たちがとるべきアクションを模索しました。

- STUDIO 3『地域文化の再構築と発信』:近年注目が高まる一方で多様な課題を抱える地域文化の情報発信を、編集の視点から考えました。いずれのスタジオでも社会の第一線で活躍する実務家をゲストに招き、レクチャーとフィールドリサーチを含む実践的なプログラムを体験することで、発展的な学びを学内外の参加者で共有することができました。

MYU Design Study Center STUDIO REPORT 2023-2024

宮城大学デザインスタディセンターの2023年度の活動をまとめた冊子です。2023年度は、DSCとアルプスアルパイン株式会社の共同研究の一環として企画・開発されたスタジオワークショップと、DSCの過去3年間の活動を総括する展示・シンポジウムを実施しました。

- STUDIO 未来とともにある「テマヒマ」の暮らし:スタジオワークショップのテーマは「手を動かすこと」。イノベーションのトッププレーヤーのファシリテーションのもと、文化人類学(伝統)やテクノロジー・アート(現代)の専門家によるゲストトーク、地域の先進的な思想を訪ねるフィールドワークを交え、デザインの視点から未来の社会に向けてアクションを起こす姿勢を学びました。

- EXHIBITION / SYMPOSIUM「デザインで東北から未来を想像する」:「デザイン」をキーワードとした体験展示・アーカイブ展示と、「デザイン研究教育とオープンイノベーション」をテーマとしたシンポジウムを開催。これまでのDSCの試みから導かれた、東北におけるデザインとの向き合い方におけるヒントが示されました。

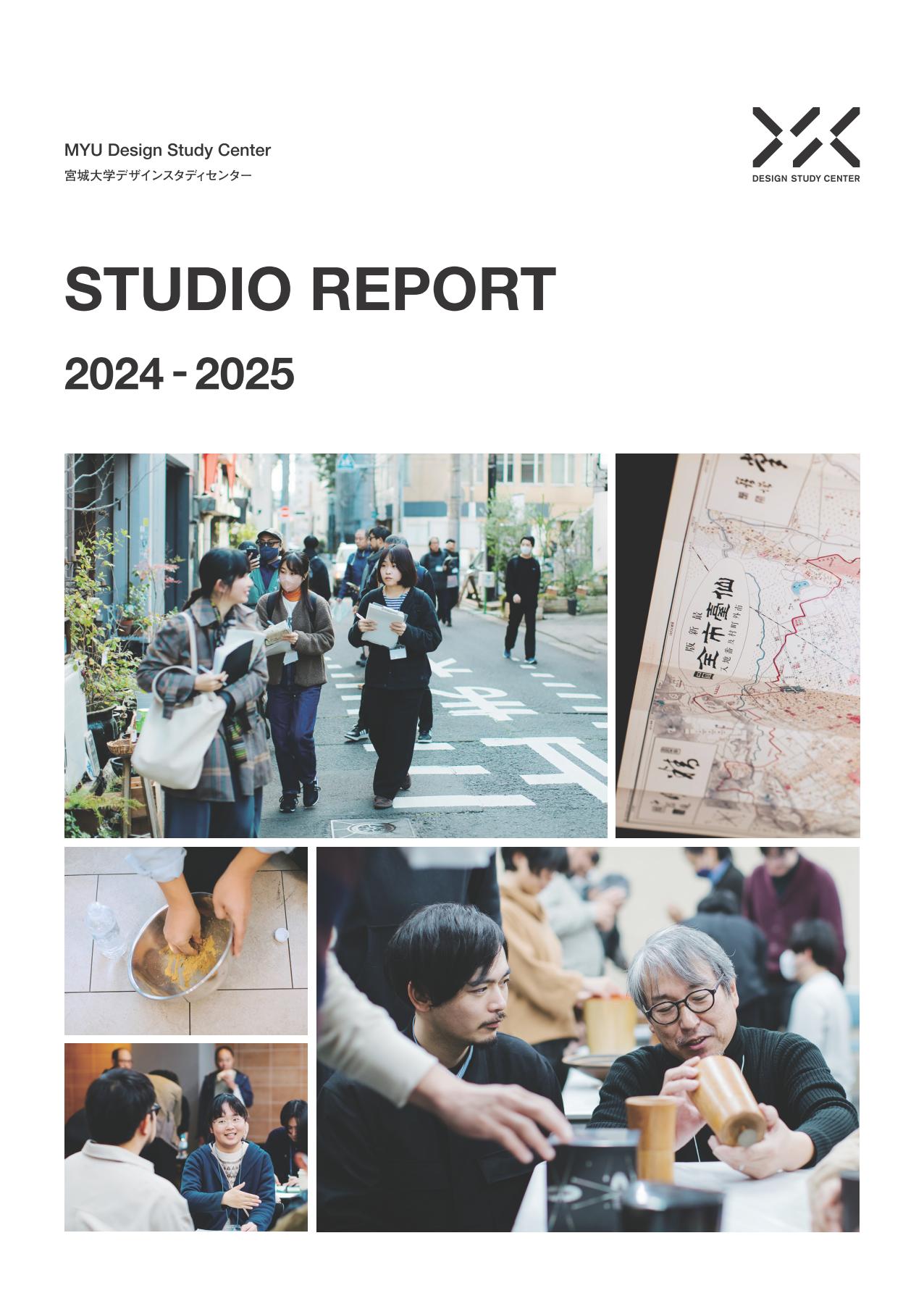

MYU Design Study Center STUDIO REPORT 2024-2025

宮城大学デザインスタディセンターの2024年度の活動をまとめた冊子です。2024年度はオープンスタジオの開講、公開イベントの開催などを通して活動の幅を広げ、東北の新たなデザインの拠点となることを目指して活動を続けています。

- STUDIO 1『未来の記憶を描く<青葉通り編>』:本スタジオのゴールは『2034年の大町のお店を提案する』こと。 提案を通して、街を改めて多角的な視点で読み返し、実は街の中に隠れている面白さや可能性を再発見することが目的です。対象となった仙台市内青葉通り沿いの大町エリアを実際に自分たちの足で歩き、歴史や現状を肌で感じ、ヒントをもらいながら、大町エリアの過去~現在、未来ま

でを考える時間となりました。 - STUDIO 2『Meet Roots, Make Seeds. Meet Roots, Make Seeds.− 過去からつなぐ、デザインの芽。−』:かつて仙台市には「商工省工藝指導所」という国立の工芸・デザイン研究指導機関が存在していました。1969年の閉所まで数々の技術開発が行われており、日本のプロダクトデザインを牽引する役割を担っていた機関です。 本スタジオでは「工藝指導所」の残した足跡や多様な素材に触れながら、これからの工芸・デザインについて考察を深めました。

デザイン研究棟について

デザイン研究棟は、大和キャンパスのメインゲート近くで、広場を挟んで交流棟の向かい側にあります。建物は鉄骨造 3 階建て、建築面積約 620 平方メートル、延べ面積約 1730 平方メートルの規模です。価値創造デザイン学類の教員研究室 15 室と、それに隣接して学生が研究や制作に集中できる「オープンスタディ」スペースを設置し、教員と学生が一緒にデザイン研究に取り組める環境が整えられています。また、インタラクティブなコンテンツ制作を行う「デザインラボ」、デジタルファブリケーション工房の「クリエイティブラボ」、ユーザーエクスペリエンスの実験を行う「認知行動実験室」など、専門的な研究・制作を行うラボも設置されています。

大和キャンパスリニューアル

高度情報化する社会の中で、いま学生に求められる資質や能力が変わりつつあります。たとえば、インプットした知識を、どのように生かしていくか。そして自ら思考し、考える力を高めながらどのように解決策や最適解を導き出していくか。こうした主体的な学び方(アクティブラーニング)を可能にする“学生のための、新しい場所づくり” をめざして宮城大学大和キャンパスは 2018 年秋リニューアルしました。

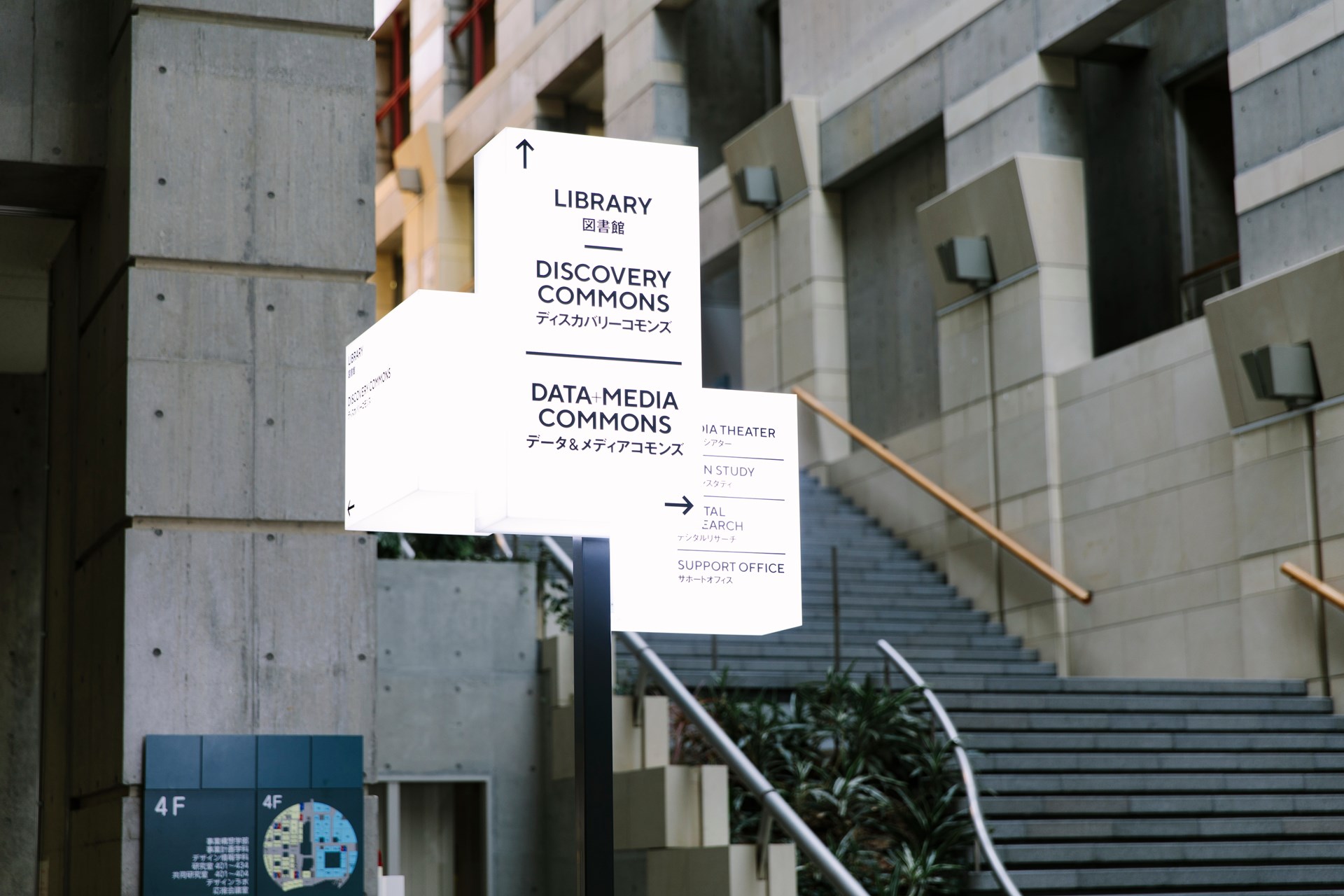

ラーニング・コモンズ(スチューデントコモンズ/グローバルコモンズ/ディスカバリーコモンズ/データ&メディアコモンズ)

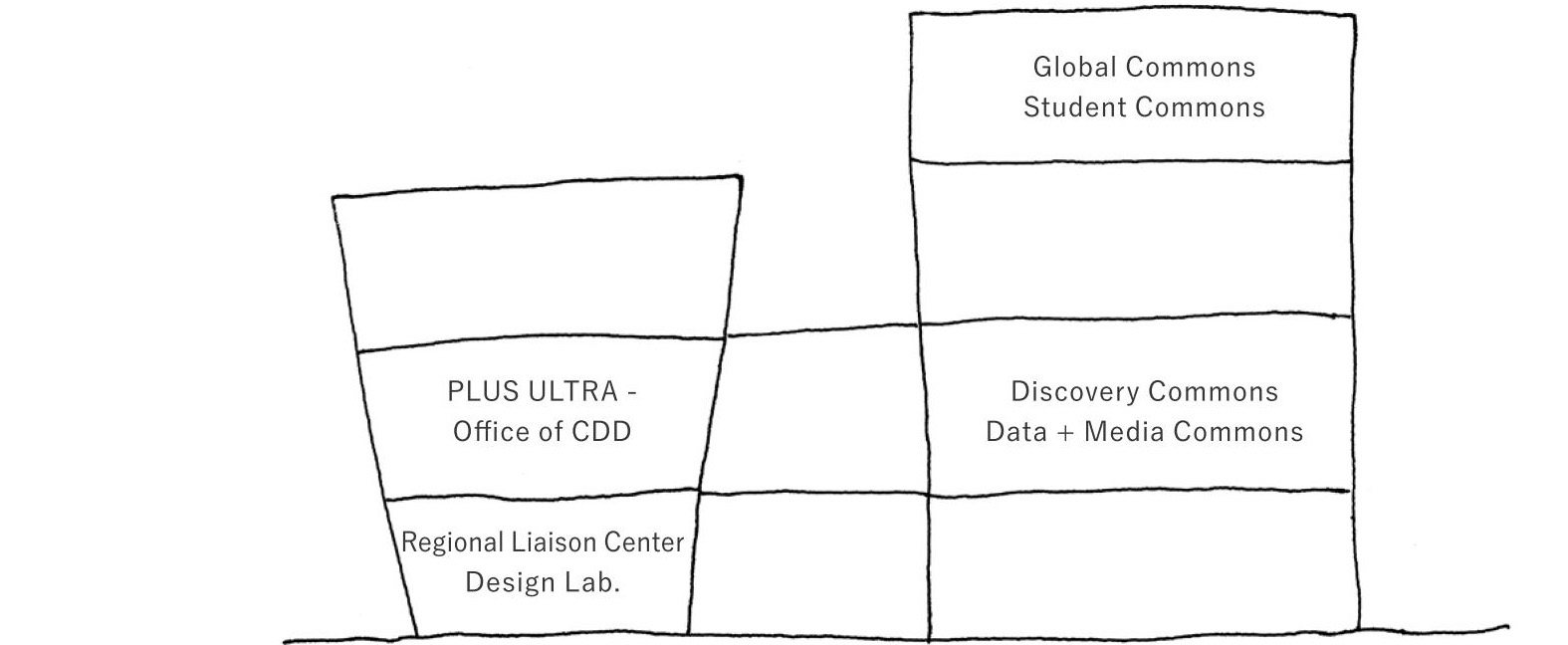

新しい学びの動線を生む、新ゾーニング

分散していた学群の学びに必要な機能を同じフロアに集約するなど、本部棟・交流棟のフロアごとのゾーニングを変更。学生同士が学びあえる環境をより進化させました。また地域連携センターやキャリア開発室など地域社会とつながりをもつ既存機能が有機的にリンクし、地域社会と連携していく機能強化も図っています。

「さらなる前進」という意味をもつ「PLUS ULTRA-(プルスウルトラ-)」は、地域と学生をつなぐ、よりオープンなスタジオ空間として設計されています。学内外の方々を交えて、セミナーやカンファレンス、講義・会議、ワークショップ、エキシビションなど、さまざまなアクティビティをフレキシブルに展開することができます。

MYU NEWS #01

「キャンパスにもっと学生の場所を」をコンセプトに、大和キャンパスでは、館内の大幅リニューアルを実施しました。学修用フリースペースとして、本部棟に4つのコモンズがオープン、交流棟もリニューアルしています。詳細は、宮城大学広報誌「MYU NEWS」新創刊号にて特集されています。「MYU NEWS」新創刊号は、本部棟1Fコミュニケーションエリア他、コモンズ・PLUS ULTRA-各所で配付しています。

・P02-03 Taiwa Campus Concept

・P04-05 Head Office Building

・P06-07 Academic and Cultural Exchange Building

・P08 Floor Overview

新しいサインについて

学生たちが大学で、アクティブに学ぶための空間、施設の在り処を示唆する場所を「灯(ともす)」と「光(ひかる)」をコンセプトにデザインしたサインボードに記しています。学生たちが新しい学び、体験を身につける原風景となるような象徴的な造形を志しています。