新着情報

25.03.12

1/11-12宮城大学デザインスタディセンターWS『Meet Roots, Make Seeds. - 過去からつなぐ、デザインの芽。-』を実施しました

宮城大学デザインスタディセンター(DSC)では、2022年より学生・企業・クリエイター・自治体職員等が集い、デザインを共に考えるデザイン思考WSシリーズを展開しています。2025年1月11日~12日にかけて『Meet Roots, Make Seeds. - 過去からつなぐ、デザインの芽。-』をテーマとしたワークショップを開催しました。

Meet Roots, Make Seeds. - 過去からつなぐ、デザインの芽。-

過去の知恵、その土地ならではの文化・風土、材料の特性

それらに触れ、感覚的に発見し、掘り下げることで、現在と未来を考える

DSCのデザイン教育プログラムは、設定されたテーマに対して“デザインとは何か”という問いを投げかけ、問題提起と活動に取り組むプロセスを通して、学生・社会人・教職員がともに“デザインについて考える・デザイン思考を理解する”ことを目的としたものです。今回は元無印良品のプロダクトデザイナー・高橋孝治氏(高橋孝治デザイン事務所代表)をゲストに向かえ、2日間のプログラムを実施しました。テーマは「Meet Roots, Make Seeds. - 過去からつなぐ、デザインの芽。-」デザインのルーツや土台、あるいは感覚的な発見というものが希薄になってしまった現代で、過去の知恵やその土地ならではの文化・風土、その材料の特性などを辿り掘り下げ、私たちの暮らしや、デザインの未来を考えることをねらいとしています。学生や様々な分野の職人、エンジニア、行政職員など38名が参加しました。

DAY1/工藝指導所の歴史に触れる/ゲスト講話/グループディスカッション&ワーク

工藝指導所のプロダクトを通じて「デザインを語る(考える・観る)」視点を得る

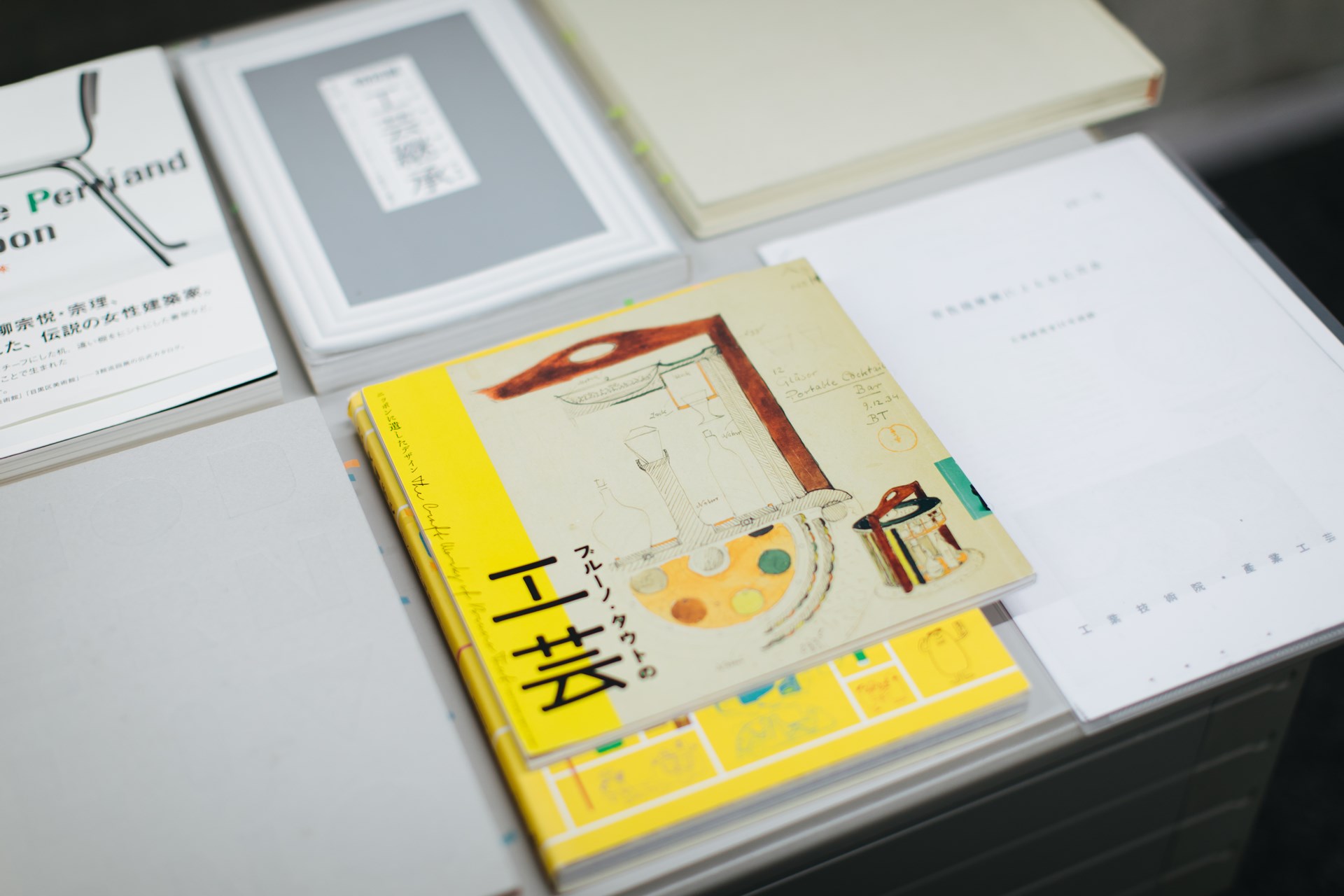

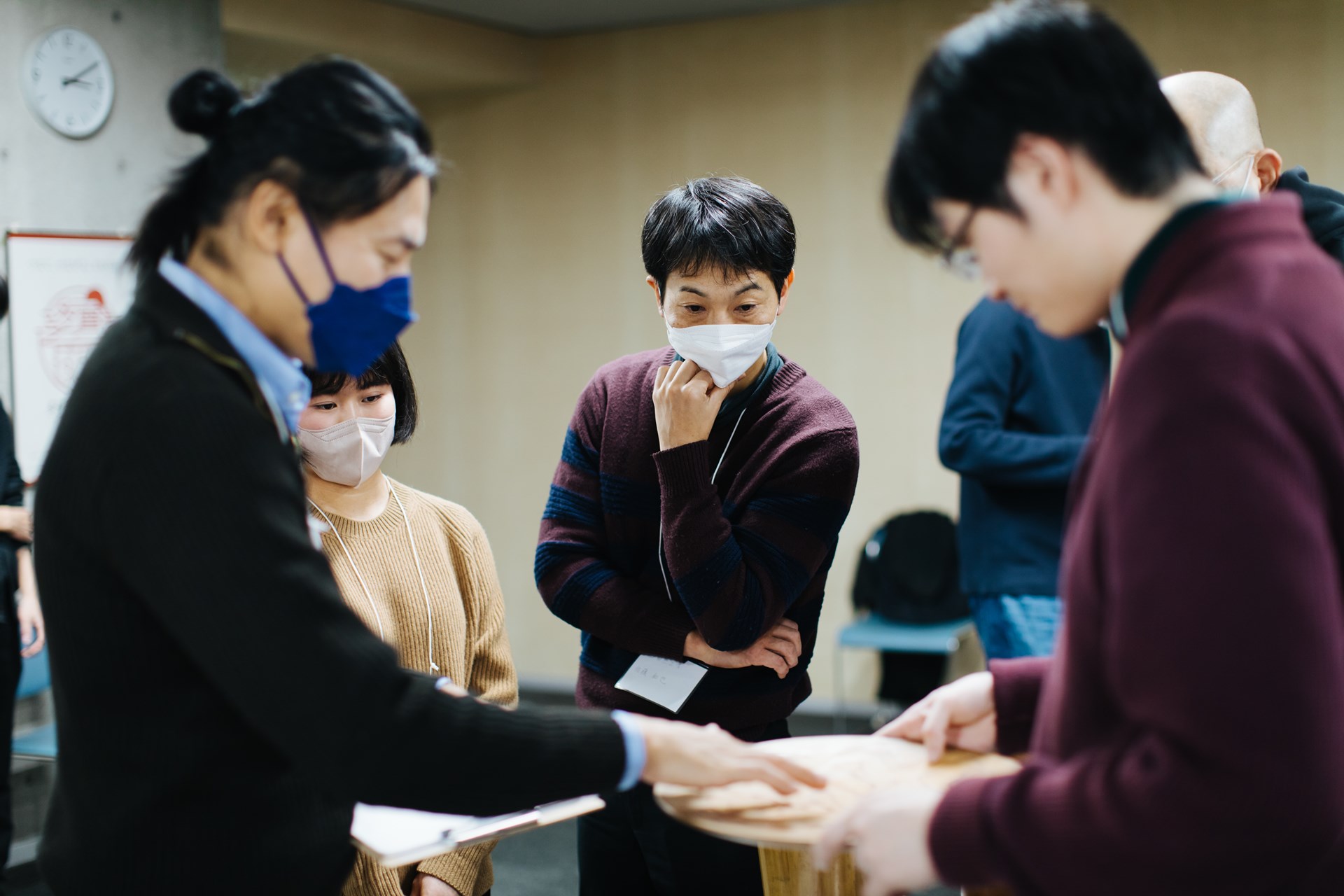

1日目は、高橋氏・小松氏によるレクチャーの後、かつて仙台市に存在していた日本のプロダクトデザインのルーツである「商工省工藝指導所」の歴史や当時のデザインに直に触れ、ディスカッションやグループワークから、デザインを読み解き、その背景にあるものを想像するワークショップを行いました。これらワークショップは、多賀城市にある東北歴史博物館の協力のもと、工藝指導所がデザイン・制作を行なった貴重な収蔵資料に直に触れる貴重な機会となりました。

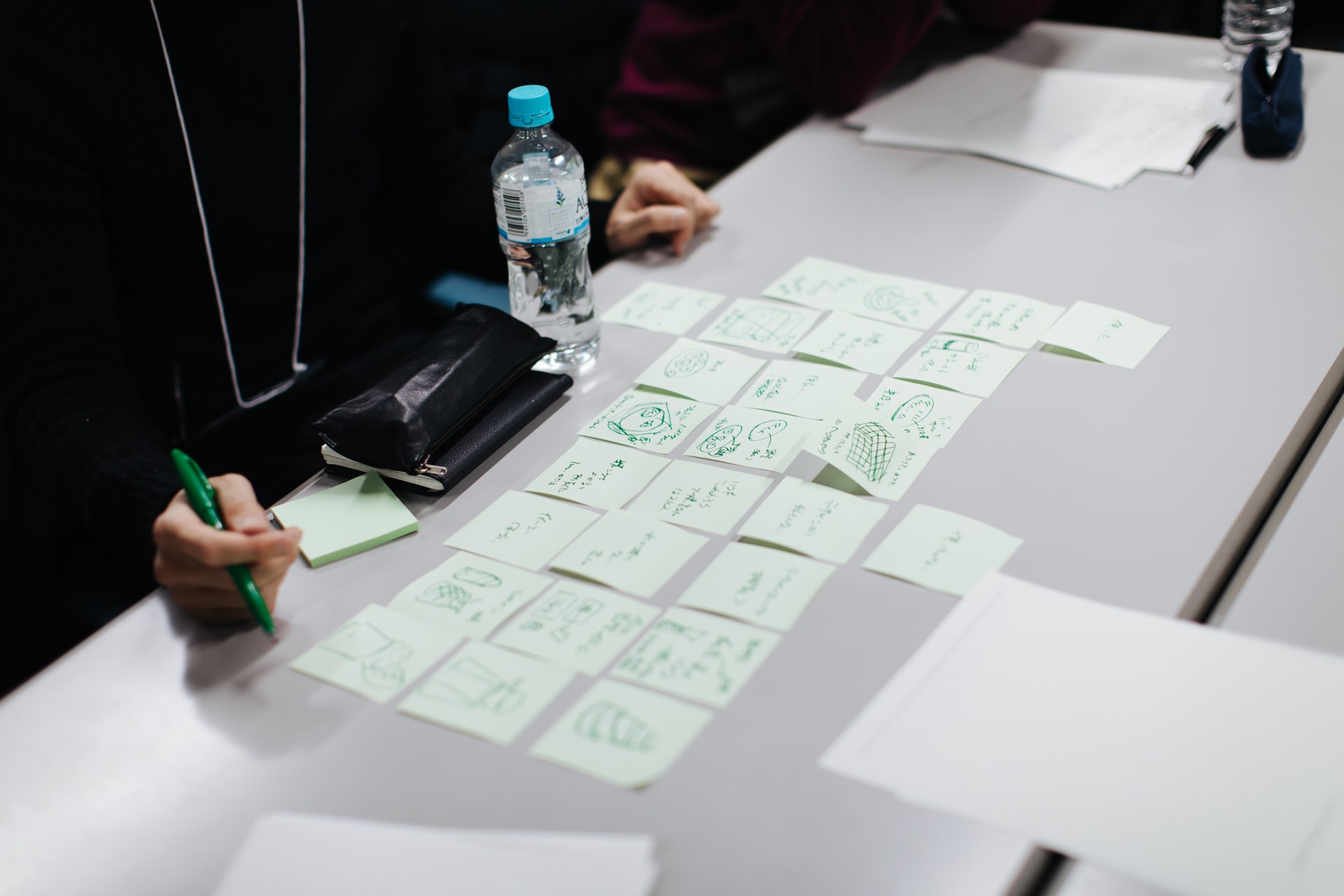

ディスカッションのテーマとしたのは「今の暮らしでも使いたいもの/今の暮らしでは使いたいと思わないもの」、1940〜60年代頃に作られた工藝指導所のデザインからこれらに該当するものを参加者ごとに選び、選んだ理由やそう感じた背景をグループで議論。議論を通じて、参加者同士が「デザインを使う・消費する」視点のみでなく「デザインを語る(考える・観る)」視点に意識を広げ、人の背景や状況によってもデザインの価値は変化すること、誰にとっても適したデザインは無いことなど、今の暮らしにとってのデザインのあり方を考える機会となりました。

DAY2/グループディスカッション&ワーク2/プロトタイピングまたはビジュアライズ

「身近だけど、普段は触れていない素材」の可能性を探る

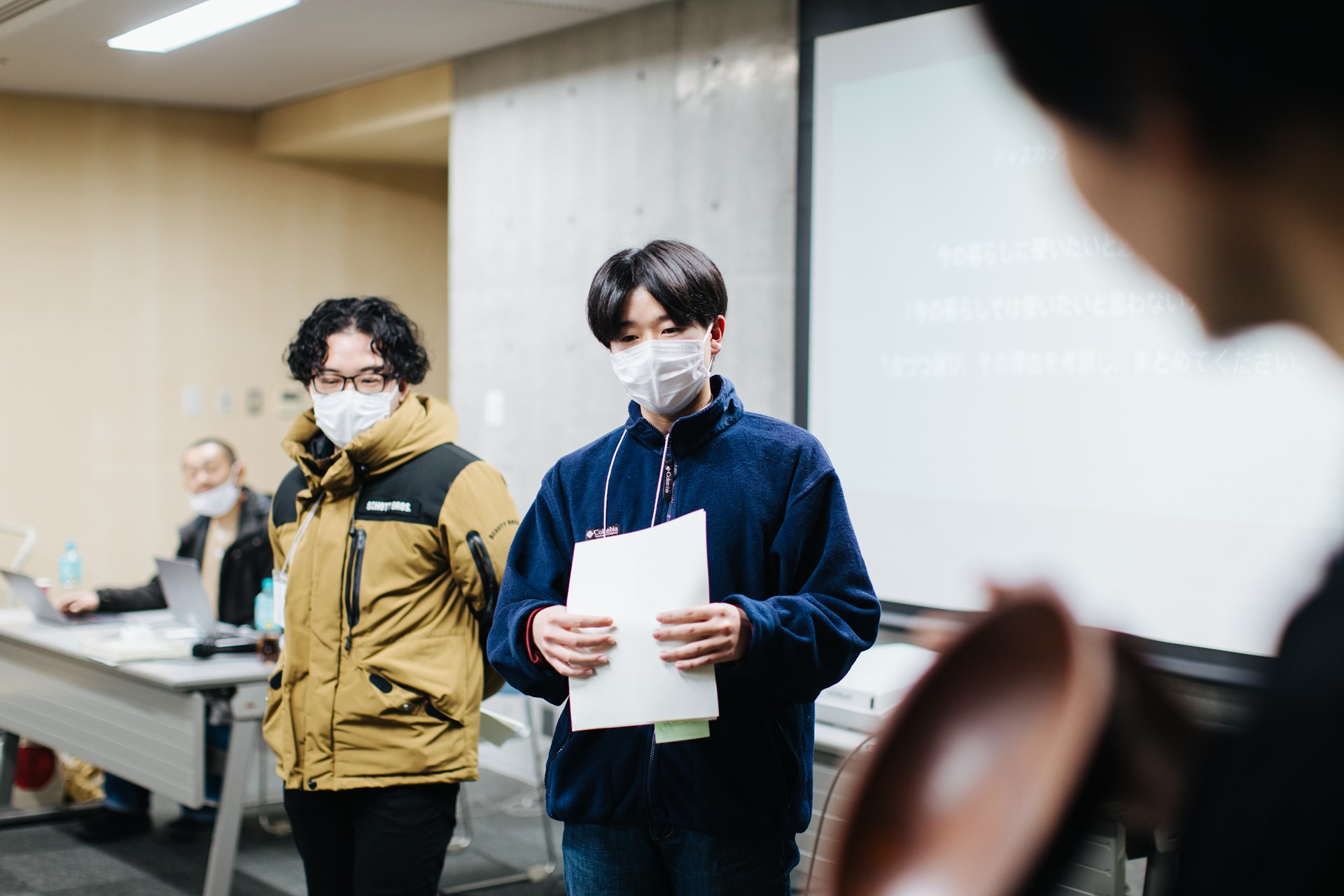

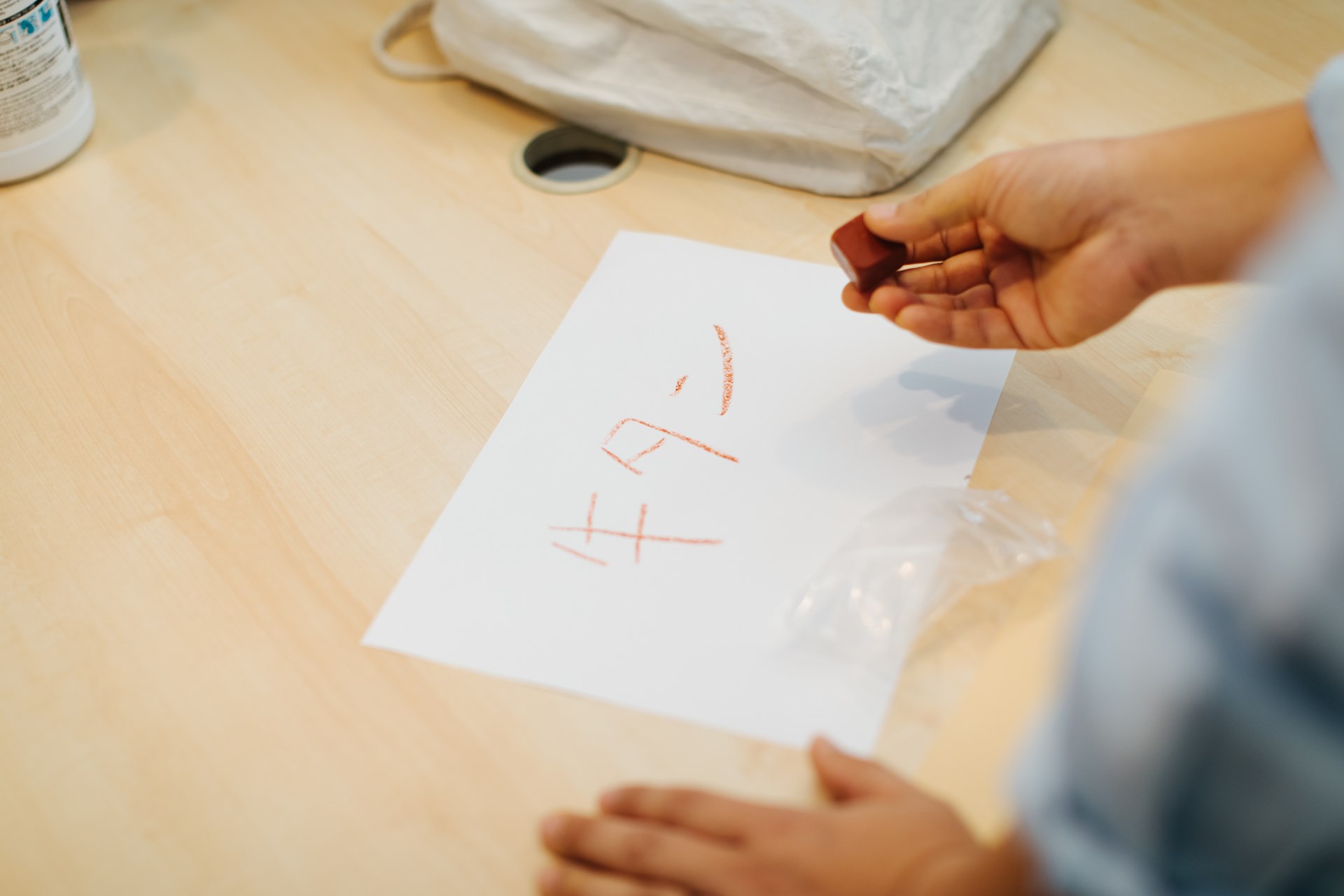

2日目はゲストの高橋孝治氏が主導となり、「身近だけど、普段は触れない素材」をテーマに、参加者がそれぞれ持ち寄った素材を参加者自身の手で解体・加工を行い、素材の持つ特性や可能性を体験的に発見・理解するワークショップを行いました。はじめに、高橋氏が愛知県常滑市で行なっている「土染」のプロジェクトを紹介。原料となる原土を砕く工程を実際に行い、ゴツゴツしたものが細かな粒子の顔料へと変化していく様子や、同じ原土が焼き物だけでなく染め物にも使えるようになることを参加者たちは観察しました。

その後、参加者がそれぞれ持ち寄った素材やその背景を、全員でディスカッションしながら共有し、持ち寄った素材について深めてみたいポイントを各自が見つけ出し、実際に手を動かして材料を解体・加工しました。扱われた素材は、葦(よし)や竹・ロウソク・膠(にかわ)・胡粉・炭・レコード盤・コルク・アスファルトなど多様で、素材と触れ合う過程の中で、事前調査では見えていなかった材料の面白さや可能性に気づく時間となりました。

参加者からの感想 (DAY1)

- まさか、仙台にプロダクトデザインのルーツとなる国立研究所があったとは思いませんでした。そして、その背景であるウィーン万博で評価されたジャポニズムの衰退。実際に触れた工芸指導所の試作品の数々は「工芸×量産」を両立させようとさせた痕跡が見て取れてとても刺激的でした。また、グループワークでデザイン系の方がまとまった「良し悪し」を持っているのに対して、一般の人々がバラバラに「良い」を持っていたことに驚き、プロダクトデザイナーとして、いつの間にか独りよがりな価値観で過ごしていた事に気づかされました。

- 私たちは意外と工芸作品を評価基準や表現する言語に乏しい。仙台工藝指導所が仙台で歴史の継承がなぜできなかったのだろうか。

- デザインの近代史において、「伝統」と「新しい意味」が技術によって融け合うというチャレンジが、100年も前に、しかも仙台を舞台に繰り広げられていたという事実に感動。

- 工藝指導所で作られた資料に触れることができて、とても貴重な経験ができました。グループワークでは、他の参加者の方々の意見を聴きながら、資料を見たり触れたりしているうちに、ここにあるものは単なる「モノ」や「道具」ではなく、作り手のアイデアや想いという命が吹き込まれて、それがかたちになって存在しているのだと感じました。人それぞれデザインなどの好みは違っても、約70年も前に作られていたモノたちが、少しも古びた様子もなく、いきいきとした様子でそこに存在していることがとてもうれしかったです。時代が変わっても良いもの、素晴らしいものは普遍的なのだと実感しました。それと同時に、日本のデザインのルーツとも言えるこんな素晴らしい場所が、自分の住む街に存在していたなんて!!こんなにも素晴らしい歴史があまり知られていないことが、とても勿体ないと感じました。

参加者からの感想 (DAY2)

- 土が、土地土地によって変化する理由に、その土地の気候と、分解するバクテリアが大きく関わっている事、実際に土を砕いて顔料にしていく過程は、「こんなにもすぐに固まり→顔料に変化していくのか!」という驚きがありました。持ち寄った素材を発表する場では、ロープに葦、コルクで目の下に線を引く等、あんなところにもこの素材が使えるのか!という楽しさがあり、その後実際に素材を展開させていくワークショップでも同じことを感じました。

- 普段は素材について深く考えていなかったため、非常に新鮮な視点を得ることができました。レコードの素材を深堀することで、カーボンブラックという色素の混入で高音の再現性が高くなるということが分かり、様々な素材で作成されたレコードを作るという発想に至り、制作しました。午前中に見せていただいた、黄土で作成するとどのような音質となるのか、素材を音で表現することに興味を得ました。そのような研究が既にあるということで、調べてみたいと思います。

- 普段何気なく使っている身近な道具を改めてみてみるとそれらが造られた背景、歴史、つかわれている素材など見えてなかったものが見えてくることを実感した。普段気に留めてなかった素材に気が付くと不思議とその素材を使ったり、加工してみたくなる。そして、実際に使ったり加工に没頭すると、自然と思いもよらなかったアイディアが浮かんでくるのだと言うことを実感した。当社には「量産」としての素材を加工する設備は山のようにあるが、アイディアを創出するための「工作場」(FabLabのような場所)はなく、新しいアイディアを創出し早く造ってみる環境の整備が必要だと強く感じた。

- 普段の生活で接する純度の高い上澄みばかりでなく、素材そのもの由来や成り立ちを意識する時間を設けたい。

デザインスタディセンター担当教員であり今回の企画の中心となった小松特任助教は「『デザイン』というと、誰も見たことがなかったような斬新なアイデアで、あっ!と驚かせ、強い興味を惹きつける術のように描かれることも多く、デザイナーとはそういう存在とも思われることもあります。しかしながら、どんなデザインにも、必ず前の時代からつながるルーツや、デザインを生み出す環境(地域文化や風土)が影響していますし『驚き』や『憧れ』を与えるようなものはデザインのほんのわずかな一側面でしかありません。デザインの土台が、過去の知恵やその土地ならではの文化・風土、その材料らしい特性から成り立っているとするならば、デザイナーやデザインに関わる人がそれらのルーツを辿り、必然性を手と目と頭で掘り下げていくことは必須のことと言えそうです。そうでなければ、デザインは根無草になってしまい、表層的な装飾に終始してしまう恐れもあります。ルーツや土台、あるいは感覚的な発見というものが希薄になってしまった現代では、なおさらそのプロセスの必要性を感じます。今回のワークショップを通じて、ルーツに向き合い、それを掘り下げることが、未来を見据えることと同等の(あるいはそれ以上の)価値があることを少しでも感じてもらえたら幸いです」とコメントしています。

ゲスト・ファシリテーター

プロダクトデザイナー・高橋 孝治 氏

1980年大分県生まれ。多摩美術大学生産デザイン学科プロダクトデザイン専攻卒業。良品計画に12年所属し無印良品の生活雑貨のデザイン、防災プロジェクト「いつものもしも」を立ち上げる。2015年- 中世より窯業が続く日本六古窯の一つ、愛知県常滑市に拠点を置き地域の方々の生業や活動に伴走する。常滑市長三賞陶業展(42-45回)審査員 2016-2018年 常滑市陶業陶芸振興事業推進コーディネーター 2017-2019年 六古窯日本遺産活用協議会クリエイティブディレクター 2022年 常滑急須「chanoma」グッドデザイン賞 BEST100・グッドフォーカス賞 2023年 土を基礎とし領域を超えて繋がる集団「スベル」結成。2024年 京都芸術大学大学院芸術研究科准教授

竹のカトラリー / MUJI / 2013

TOKONAME CROCK / 山源陶苑 / 2016

chanoma / 丸よ小泉商店 / 2021

DOCHAKU / 2023

越前瓦器 / 越前セラミカ / 2024

小松 大知(ファシリテーター)

東北芸術工科大学プロダクトデザイン学科を卒業。オフィス機器メーカー、デザイン事務所にてプロダクトデザインに関わった後、家具デザイン・製作などを経て、2021年に「TORCH」として、仙台市にて独立。民藝や工芸、骨董など古い時代の手業たちから学び、世代を超えて愛されるものづくりを目指している。

TORCH、用無用 yomuyo、SC3クリエイターインタビュー:小松大知(プロダクトデザイナー)

開催概要

| イベント名 | Meet Roots, Make Seeds. - 過去からつなぐ、デザインの芽。- | |

| 開催日時 | 2025年1月11日(土)~1月12日(日)、2DAYS | |

| 日時場所・内容 | DAY1・1/11 (土) 10:00 - 17:00 | 午前:工藝指導所の歴史に触れる / ゲスト講話 午後:グループディスカッション&ワーク 場所:東北歴史博物館 (985-0862 宮城県多賀城市高崎1丁目22-1) ※申し込みいただいた皆様は入館料の支払いは不要です。 |

| DAY2・1/12 (日) 10:00 - 19:00 | 午前:グループディスカッション&ワーク2 | |

| 参加料等 | 無料、定員となったため受付終了しました。 | |

| 主催 | 宮城大学デザインスタディセンター | |

| お問い合わせ | 宮城大学特任助教 小松大知 komatsud@myu.ac.jp | |

※担当教員:事業構想学群 佐藤 宏樹、土岐 謙次、本江 正茂、貝沼 泉実、小松 大知

※本ワークショップは、東北歴史博物館・Fablab FLAT Sendaiの協力のもと実施しました。

宮城大学デザインスタディセンター(DSC)

DSCは、宮城大学を中心として学生・地域の事業者・自治体職員等が集い、共に学び、共にプロジェクトを展開する共創的な教育研究プラットフォームです。多様なバックグラウンドを持つ参加者の交流を通じて、俯瞰的な視座や実践方法を獲得したり、地域資源をデザインの視点から探索してその価値を再評価・創造する活動を2021年から行なっています。主催するプログラムでは、様々な分野でイノベーションに携わるゲストを招き、講演、フィールドリサーチ、制作、プレゼンテーションなどの流れを通してその考え方や実践方法をプロジェクト形式で学んでいます。学内外の学生のみならず地域の企業やクリエイターも参加し、発展的な学修、新規事業創出、社内研修、地域文化振興、ポートフォリオの充実など、様々な目的に活用されています。

MYU Design Study Center STUDIO REPORT 2024-2025

宮城大学デザインスタディセンターの2024年度の活動をまとめた冊子です。2024年度はオープンスタジオの開講、公開イベントの開催などを通して活動の幅を広げ、東北の新たなデザインの拠点となることを目指して活動を続けています。

- STUDIO 1『未来の記憶を描く<青葉通り編>』:本スタジオのゴールは『2034年の大町のお店を提案する』こと。 提案を通して、街を改めて多角的な視点で読み返し、実は街の中に隠れている面白さや可能性を再発見することが目的です。対象となった仙台市内青葉通り沿いの大町エリアを実際に自分たちの足で歩き、歴史や現状を肌で感じ、ヒントをもらいながら、大町エリアの過去~現在、未来ま

でを考える時間となりました。 - STUDIO 2『Meet Roots, Make Seeds. Meet Roots, Make Seeds.− 過去からつなぐ、デザインの芽。−』:かつて仙台市には「商工省工藝指導所」という国立の工芸・デザイン研究指導機関が存在していました。1969年の閉所まで数々の技術開発が行われており、日本のプロダクトデザインを牽引する役割を担っていた機関です。 本スタジオでは「工藝指導所」の残した足跡や多様な素材に触れながら、これからの工芸・デザインについて考察を深めました。

<関連>

- DSCWS『Meet Roots, Make Seeds. - 過去からつなぐ、デザインの芽。-』

- DSCWS『未来の記憶を描く』

- DSC展示・シンポジウム「デザインで東北から未来を創造する」を開催

- グッドデザインレクチャーvol.6(前編)「パナソニックのくらしプロダクトイノベーション」

- グッドデザインレクチャーvol.6(後編)「パナソニックのくらしプロダクトイノベーション」

- DSC STUDIO 2023『未来とともにある「テマヒマ」の暮らし』Day5最終講評会

- DSC STUDIO 2023『未来とともにある「テマヒマ」の暮らし』Day3-4ワーク・レクチャ2

- DSC STUDIO 2023『未来とともにある「テマヒマ」の暮らし』Day2フィールドリサーチ

- DSC STUDIO 2023『未来とともにある「テマヒマ」の暮らし』Day1オープンレクチャ

- グッドデザインレクチャーvol.5-(前編)新山直広氏によるレクチャー

- グッドデザインレクチャーvol.5-(中編)坂本大祐氏によるレクチャー

- グッドデザインレクチャーvol.5-(後編)クロストーク

- デザイン思考WSシリーズ「地域文化の再構築と発信」

- デザイン思考WSシリーズ「肉の未来」

- デザイン思考WSシリーズ「(ロゴ)デザイン」

- 広報誌MYU NEWS #03 デザインスタディセンターの『現在』と『未来』

- 大和町リサーチパークとの交流事業を実施しました

- 貝沼泉実・小松大知「Things Change , Things Never Change / 二つのパースペクティヴ」

- 「MYU Double Diamond Workshop 2021」展をデザイン研究棟で開催

- グッドデザインレクチャー vol.4 「小野直紀×新しいデザイナーの姿」

- グッドデザインレクチャー vol.4の様子が、JDP日本デザイン振興会ウェブサイトで紹介

- デザインスタディセンター×WOW 「STUDY PROJECT ʻKOKESHIʼ」

- デザインスタディセンター×WOW 「いのりのかたち展」全4作品

- 宮城大学広報ツールのトータルデザインが2021年度グッドデザイン賞を受賞

- 震災後を生きる人々の記憶を未来へと継承する2 つの展示を実施

- 宮城県と宮城大学が協働「新・宮城の将来ビジョン」表紙デザイン案を考える

- 宮城大学卒業研究制作展・事業構想学研究科修士制作展自主レビューの様子を動画で公開中

- 大和キャンパスデザイン研究棟が完成、披露式典を行いました