新着情報

23.05.03

【後編】グッドデザインレクチャーvol.5、新山直広 氏×坂本大祐 氏「おもしろい地域には、おもしろいデザイナーがいる」/デザインスタディセンター

宮城大学デザインスタディセンターがグッドデザイン賞の受賞者を招いて年に1回行っている「グッドデザインレクチャー」。今回の講師は、福井県鯖江市を拠点にとするTSUGI llc.(合同会社ツギ)代表/クリエイティブディレクターの新山直広さんと、奈良県東吉野村を拠点とする合同会社オフィスキャンプ代表の坂本大祐さん。東京を飛び越えて地方での取り組みを地方で紹介する形となりました。地域で顔の見える関係性の中で活動する2人のお話は、地域に根差した公立大学である宮城大学にとっても大いに参考となるものでした。

面白い地域には広義のデザインを実践するデザイナーがいる 実例を書籍に

ここからは日本デザイン振興会の矢島進二氏が聞き手となり、2人が共同編集した書籍「おもしろい地域には、おもしろいデザイナーがいる 地域×デザインの実践」(学芸出版社刊)と、その制作をきっかけに2022年10月に開校宣言を行った「LIVE DESIGN School(ライブデザインスクール)」について紹介していただきました。

全国各地のデザイナー21人が、地域に根差した働き方、地域を面白くする工夫を自ら書き下ろした21編をまとめた同書。デザインの事例集ではなく、どうやって地域で生きているのかという実態に即したリアルな部分が、収入面も含めて赤裸々に書かれています。

2人で相談しながら、「この人は面白い」という人を全国からピックアップ。「もちろんデザインのクオリティーの高い人が多いんですが、そういうことだけで選んだわけではありません」と新山さん。東北では山形県から、吉田勝信さん(吉はつちよしが正式表記)、吉野敏充さん、小板橋基希さんの3人が掲載されています。

おもしろい地域には、おもしろいデザイナーがいる

地域×デザインの実践

わずかな予算、想定外の作業、地域の付き合い。そんな状況をおもしろがり、顔の見える関係で仕事したり、自ら店に立ったり、販路を見つめ直したり。ディレクションも手仕事も行き来しながら現場を動かし、その土地だからできるデザインを生む。きっかけ、仕事への姿勢、生活の実際、これからの期待を本人たちが書き下ろす。

- 出版社:学芸出版社

- 発売日:2022年3月17日

- ISBN:978-4761528102

- 編著者:新山 直広、坂本 大祐

同書の発行を前に、日本を代表するグラフィックデザイナーで株式会社日本デザインセンター代表取締役の原研哉さんを訪問した際、2人は「これを学校にしませんか」と原さんから提案を受けます。「本だけで終わらせたらもったいないよと言ってくださって。もう、『はい』か『イエス』しか言われへんかった」と坂本さん。しかし、原さんから「君たちの仕事は大事なことだ」と言われ、2人は自分たちが地域で行っているデザインについて改めて振り返りました。

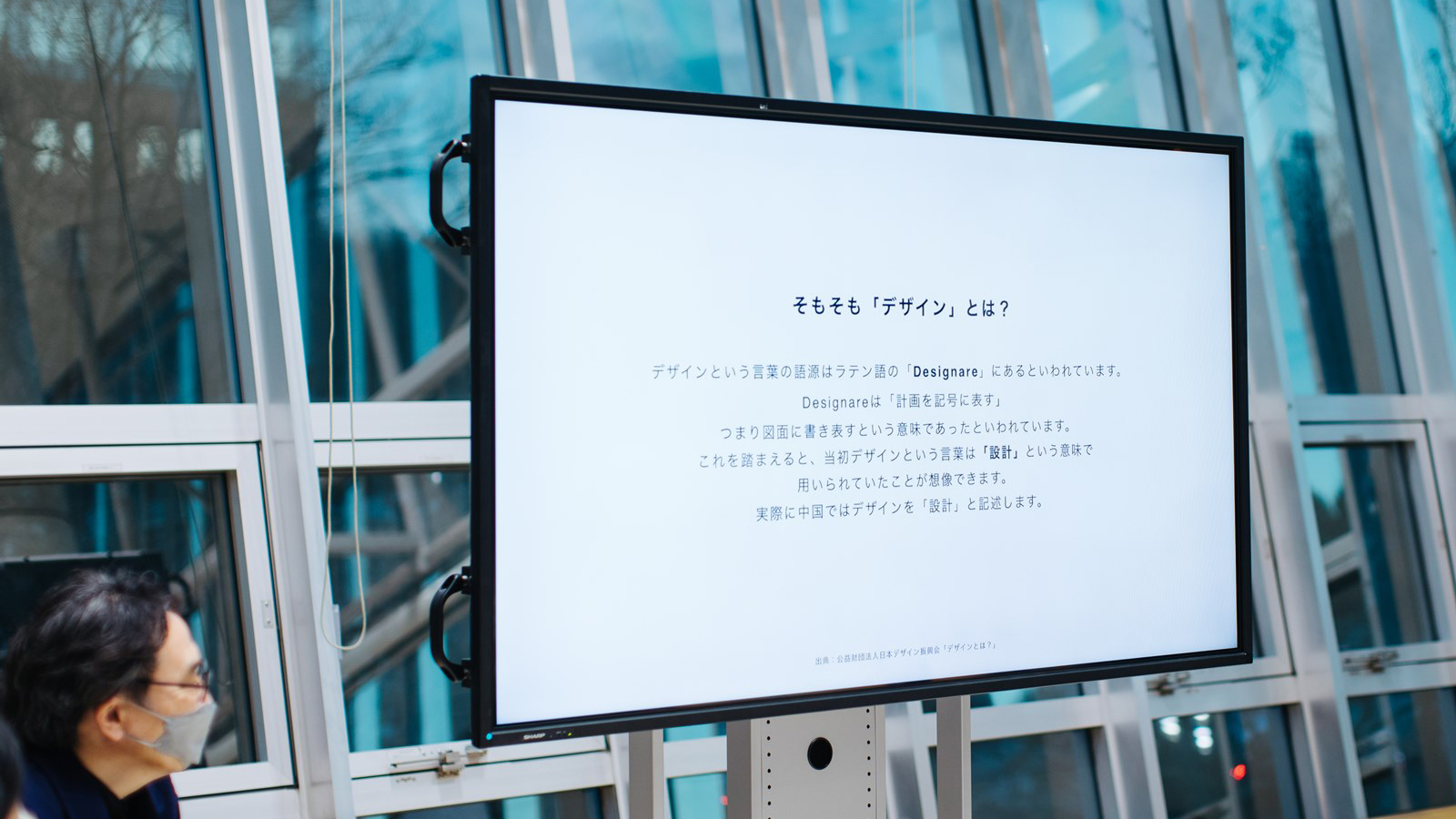

「デザインという言葉はラテン語のdesignare(デジナーレ)、計画を記号に表すという言葉からスタートしているので、設計や計画の要素が重要になってくる。実際、中国や台湾ではデザインを設計と書いています。日本の場合はどちらかというと意匠、見た目的な狭義のデザインで終始しがちで、広義のデザインについての視点が抜けていたのではないかと思いました。そして、そういう広義のデザインは、実は地域デザインの中で実践されているなと思ったんです」と新山さんは話します。

21人の言葉から見えてくる面白い地域をつくるデザインの6つのステップ

書籍で21人が書いたことも踏まえ、地域で実践されている広義のデザインのステップは6つに整理できます。「オープンな場をつくる」「デザインのオーダーを疑う」「何でもやる」「複合的になったものをつなげる」「仲間を増やす」「地域を引き受ける」の6つです。

ステップ1「オープンな場をつくる」は、デザイン事務所を自分たちが活動するためだけの場所とするのではなく、地域に開いていこうという動き。SAVA!STOREもオフィスキャンプ東吉野もそうです。「地域で『デザイナーです』と言っても、『デザイナーって何ですか?』と怪しまれる職業だということがおそらく根底にあるんだと思います。それだとご飯が食べられません」と新山さん。

一方で、東京と比べて賃料が安いため広めのスペースを借りられ、デザイン事務所の隣にカフェを設けたり、雑貨店を併設したりすることが比較的やりやすいという利点もあります。「そういうふうに社会に開いていくことによって、そこが入り口になってまちに開いていく現象が起こっているんじゃないでしょうか」

ステップ2は「デザインのオーダーを疑う」。例えばロゴのデザインを依頼されたら、その通りにロゴをつくっていいのかどうか。「新山のデザインがイケていないから売れない、と思われたら、SNSの速度よりも速くまちに拡散されるんですよね。それは恐ろしいこと」

そうならないためには、「本当にロゴでいいのかな」と考える必要があります。「それよりもこっちの方がいいじゃないですかというものを見つけて、実際に制作して、そっちの方が良かったねという形まで持っていく」。書籍で語られる事例からも、オーダーを疑わないといけないケースが地域デザイナーには多いことが見えてきます。

「一生懸命やらないと仕事がなくなるという危機感と覚悟が地方は必要」とも。東京でも同じような状況はありますが、絶対的な仕事量が多いだけに「なくなっても他の仕事がある」という心理的な安心感があるのも確か。「われわれはそれができないんですよ」と新山さん。

「東吉野で、もし、オフィスキャンプはあかんわと言われたらどうなる?」と水を向けると、坂本さんは「やばい。もういられへん」と即答。「だから、本当に腹をくくるしかないんですよ。やるんだったらとことんやる。その分、スコープが伸びて、その仕事だけを見ていない。そのメーカーさんは跡継ぎがいるんだろうかとか、その工場に新しい機械を入れないといけないんじゃないかとか、そんなところまで視野に入ってくるんです」と続けます。

ステップ3は「何でもやる」。都市部では分業が可能で、分業した方がうまくいくことも多いですが、地方では1人で何でもしなければいけない場面も多くあります。予算が限られている中で、デザインの仕事でも文章も書けば写真も撮り、畑作業を手伝ったり、工場の片付けを手伝ったりすることもあります。

それを大変と捉えるかどうか。「大変なんじゃなくて、何でもできるサバイバル能力を手に入れることが地域デザインの生き方の一つかなとも思います」と新山さん。「そうやって何でもやるようになると、何屋さんか分からなくなる現象が起きます」

まさにTSUGIがそうで、デザインを軸にしながらも、福井の人からは雑貨店だと思われたり、RENEWを運営するイベンターと思われたりしているそう。「それは全然あり」としながらも、「大事なのは、複合的になったものを全部つなげていく作業です」

それが、ステップ4「複合的になったものをつなげる」。「まちに必要なことを全部やるのはいいんだけど、それが連動しないと苦しくなる。自分たちが今やろうとしているものと、社会に求められていることがどう接続しているかを図式化し、その都度見直しながら、今の自分たちのスタイルが出来上がってきています」

連動しながらいろいろとやっていくと、RENEWに参加する職人たちだったり、坂本さんにとっての福野さんやオフィスキャンプ東吉野に集まってきた人たちだったりと、仲間が増えていくのがステップ5「仲間を増やす」。自分が持ってないスキルを持っている人たちとの関わりが生まれることで、やれることがどんどん増えていきます。

結果、ステップ6「地域を引き受ける」に至ります。「大げさに言うと、東吉野の裏村長は坂本さんかもしれないし、鯖江市のチーフデザインオフィサーのようなポジションがもしあれば私かもしれない。政治家にならなくても地域にコミットできる度合いが大きくなり、地域経営ができるデザイナーというフェーズに入ったと感じています」と新山さん。

「原さんがおっしゃっていたのはこういうことかなと。今後、こういう地域経営ができるデザイナーが社会として求められるだろうということが、21人の著者の言葉からも分かりました」とも。

地域志向の時代に、ローカルデザインは現在進行形のライブデザインへ

地域に移り住んで仕事をすることを希望する人が増えていると冒頭で新山さんが語った通り、新型コロナウイルスの感染拡大がきっかけでリモートワークの環境が整備されたこと、お金を稼ぐことを至上としない若者の価値観の変化、災害に対するリスクヘッジなど、複合的な要因で地域志向の時代が訪れています。

だからこそ、地域を舞台に、物事の本質を見つけてより良い状況を描き実現していくローカルデザインが求められています。それを行う、新山さんの提唱するインタウンデザイナーが増えることが社会としてもこれから重要になってくる中、LIVE DESIGN Schoolが開校します。

提供:LIVE DESIGN School

この名称も原さんが発案したものです。「ローカルデザインスクールでもいいなと思っていたんですけど、原さんはやっぱり遠くまで見渡していました。フィールドはもう日本全国に開放された。だから、私たちがやっていることは、もはや地域にとらわれない、ローカルデザインではなく現在進行形のデザイン=ライブデザインだということなんじゃないかなと思っています」と坂本さん。

プログラムは開発中ですが、オンラインの講座を通してマクロとミクロの視点で地域デザインを学び、現地でフィールドワークを行う予定。気になる地域で有償インターンとして活動し、最終的に自分の個性や肌に合うエリアを見つけて、そこへ移り住むことも見据えています。

坂本さんは「熱量を持って既に地域で何か始めている人や、地域での活動に関心がある人、都市部を軸にしつつも地域で活動したい人などに来ていただけたら面白いなと思っています」と呼びかけます。

(LIVE DESIGN Schoolの情報はこちらから)

面白くない地域はない、地域の面白さをデザインが可視化し人を呼ぶ

一方で、坂本さんは「みんながわれわれみたいにやらないといけないわけではない。これからのデザイナーは何でもできるようにならないといけないんだ、と思われるのも違う」と注意喚起。大工や左官、電気工事などそれぞれの専門職が役割分担してこそ家が建つことに例え、「自分も一緒にプロジェクトをやる人はグラフィックや写真などそれぞれの専門家で、そういうことを磨き上げる人も重要」と話します。

「これまで人口が増える前提で分業化してスピードを上げて、生産力を上げていたのが、日本の人口が下り坂に入り、少ない人数のチームでものをつくるようになってきた。だから、なるべくならできることが複数あった方がいい時代に入ってきて、たくさんできる人とやる方が、予算が少なくてもできるだけの話」とも。

「都市がすごく好きな人は都市に行ったらいいと思うし、地方が気になるからTSUGIやオフィスキャンプのようなところで働いてみたいならそれでもいい。その選択肢がたくさんあることが重要で、自分もその選択を繰り返して今があります。目の前に選択肢がどれくらいあるのかを知って、気になったら動いてみることも大事」と呼びかけました。

その後、2人は時間いっぱいまで学生や教員からの質問に答えてくださいました。書籍のタイトルに絡めて、本学事業構想学群の佐藤宏樹准教授が「『面白い地域』とは」と問いを投げかけると、「魅力のない地域はないと思っています。それをデザインや編集によってどう変えていけるか。まちの特徴的な、ストロングなところに魅力を感じてみんなが移住し始めて、それがコミュニティーになって相乗効果が生まれているのが面白い地域と言えるかもしれません」と新山さん。

坂本さんも「面白くない地域はなくて、そこにクリエイティブやデザインの力が入ったことによって、どう面白いかが可視化されたのが面白い地域ということ」と同意。「その地域の良さや風土の豊かさを可視化できる人、それをきっちり見つめるまなざしを持っている人がいるかどうか。必ずしも地域に住み続けている人ではなく、マレビトのように外から来る人がそういう視点を持つことも多い」とも。

総じてローカルをテーマに話してきましたが、最後に「地域をファンタジックに捉え過ぎているところも今はある」と指摘した坂本さん。「都市でも地域でも日本であるのは変わらない。もっとフラットに見た方がいいと思うし、そういう意味でも『ローカル』を取ることに大きな意味があるんだと思います」と締めくくりました。

グッドデザインレクチャー vol.5「おもしろい地域には、おもしろいデザイナーがいる」

(前編)TSUGI llc.(合同会社ツギ)代表/クリエイティブディレクターの新山直広氏によるレクチャー

(中編)合同会社オフィスキャンプ代表の坂本大祐氏によるレクチャー

(後編)クロストーク「おもしろい地域には、おもしろいデザイナーがいる」

構成:菊地正宏(合同会社シンプルテキスト)/撮影:株式会社フロット

ゲストプロフィール

TSUGI llc. (合同会社ツギ)代表

新山直広(にいやまなおひろ)氏

1985年大阪府生まれ。京都精華大学デザイン学科建築分野卒業。2009年福井県鯖江市に移住。鯖江市役所を経て2015年にTSUGI LLC.を設立。地域特化型のインタウンデザイナーとして、地場産業や地域のブランディングを行っている。また、体験型産業観光プロジェクト「RENEW」の運営をはじめ、めがね素材を転用したアクセサリーブランド「Sur」、福井の産品を扱う「SAVA!STORE」など、ものづくり・地域・観光といった領域を横断しながら創造的な産地づくりを行っている。 産業観光イベント「RENEW」ディレクター(2015年~) 京都精華大学伝統産業イノベーションセンター特別研究員(2018年~)。一般社団法人SOE副理事(2022年〜)。著書に、坂本大祐との共著「おもしろい地域には、おもしろいデザイナーがいる」(学芸出版)がある。

合同会社オフィスキャンプ 代表

坂本大祐(さかもとだいすけ)氏

1975年 大阪府大阪狭山市出身。奈良県東吉野村に2006年移住。2015年 国、県、村との事業、シェアとコワーキングの施設「オフィスキャンプ東吉野」を企画・デザインを行い、運営も受託。開業後、同施設で出会った仲間と山村のデザインファーム「合同会社オフィスキャンプ」を設立。2018年、ローカルエリアのコワーキング運営者と共に「一般社団法人ローカルコワークアソシエーション」を設立、全国のコワーキング施設の開業をサポートしている。東吉野村への移住検討者の支援まで行っている。著書に、新山直広との共著「おもしろい地域には、おもしろいデザイナーがいる」(学芸出版)がある。2022年「地域で子ども達の成長を支える活動 [まほうのだがしやチロル堂]」がグッドデザイン大賞を受賞。

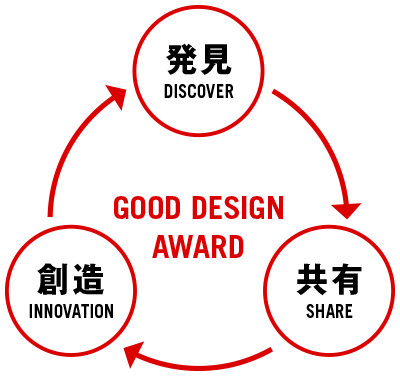

グッドデザイン賞とは

グッドデザイン賞は、1957年に創設された日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の仕組みです。デザインを通じて産業や生活文化を高める運動として、国内外の多くの企業やデザイナーが参加しています。これまで受賞件数50,000件以上に上り、受賞のシンボルである「Gマーク」は、よいデザインを示すシンボルマークとして広く親しまれています。製品、建築、ソフトウェア、システム、サービスなど、私たちを取りまくさまざまなものごとに贈られます。かたちのある無しにかかわらず、人が何らかの理想や目的を果たすために築いたものごとをデザインととらえ、その質を評価・顕彰しています。

グッドデザインレクチャーとは

グッドデザインレクチャーは、グッドデザイン賞の受賞者が、受講者と直接対話をしながら未来の社会を考える実践的なデザインレクチャーです。宮城大学デザインスタディセンターが主催となり、グッドデザイン賞を手がける公益財団法人日本デザイン振興会の協力の下、価値創造デザイン学類にとどまらず、全学的な「デザイン思考」の一端として行っております。

グッドデザインレクチャーVol.1 レポート

グッドデザインレクチャーvol.2 レポート

グッドデザインレクチャーvol.3 レポート

宮城大学デザインスタディセンター

デザインを通して、新しい価値をどう生み出していくか。日々変化する社会環境を観察し、多様な課題を解決へと導く論理的思考力と表現力、“デザイン思考” は、宮城大学で学ぶ全ての学生に必要とされる考え方です。ビジネスにおける事業のデザイン、社会のデザイン、生活に関わるデザインなど 3学群を挙げてこれらを担う人材を育成するため、その象徴として 2020 年にデザイン研究棟が完成、学群を超えた知の接続/地域社会との継続的な共創/学外の先進的な知見の獲得を目指して、企業との共同プロジェクトや、デザイン教育・研究を展開する「デザインスタディセンター」として、宮城大学は東北の新たなデザインの拠点をつくります。

MYU NEWS #03

宮城大学デザインスタディセンターでは、2021年の開設以来、学群の枠を超えた知の接続/地域社会との継続的な共創/学外の先進的な知見の獲得を目指し、東北の新たなデザインの拠点として、さまざまな実験的なプロジェクトが展開されています。

- P04-09 DSC Dialog #01 デザインスタディセンターの『現在』と『未来』

- P10-11 MYU Design Study Center × WOW いのりのかたち

- P12-15 DSC Dialog #02 めぐみ MEGUMI

- P16-19 DSC Dialog #03 文様 MONYOU

- P20-22 DSC Dialog #04 やまのかけら YAMANOKAKERA

- P24-26 DSC Dialog #05 うつし UTSUSHI

- P28-31 MYU Design Study Center Projects

<関連>

- グッドデザインレクチャーvol.5-(前編)新山直広氏によるレクチャー

- グッドデザインレクチャーvol.5-(中編)坂本大祐氏によるレクチャー

- グッドデザインレクチャーvol.5-(後編)クロストーク

- デザイン思考WSシリーズ「肉の未来」

- デザイン思考WSシリーズ「(ロゴ)デザイン」

- 広報誌MYU NEWS #03 デザインスタディセンターの『現在』と『未来』

- 大和町リサーチパークとの交流事業を実施しました

- 貝沼泉実・小松大知「Things Change , Things Never Change / 二つのパースペクティヴ」

- 「MYU Double Diamond Workshop 2021」展をデザイン研究棟で開催

- グッドデザインレクチャー vol.4 「小野直紀×新しいデザイナーの姿」

- グッドデザインレクチャー vol.4の様子が、JDP日本デザイン振興会ウェブサイトで紹介

- デザインスタディセンター×WOW 「STUDY PROJECT ʻKOKESHIʼ」

- デザインスタディセンター×WOW 「いのりのかたち展」全4作品

- 宮城大学広報ツールのトータルデザインが2021年度グッドデザイン賞を受賞

- 震災後を生きる人々の記憶を未来へと継承する2 つの展示を実施

- 宮城県と宮城大学が協働「新・宮城の将来ビジョン」表紙デザイン案を考える

- 宮城大学卒業研究制作展・事業構想学研究科修士制作展自主レビューの様子を動画で公開中

- 大和キャンパスデザイン研究棟が完成、披露式典を行いました