新着情報

21.12.23

食産業学群の早坂駿さんが日本食品科学工学会東北支部大会で若手奨励賞を受賞/食品タンパク質機能学研究室

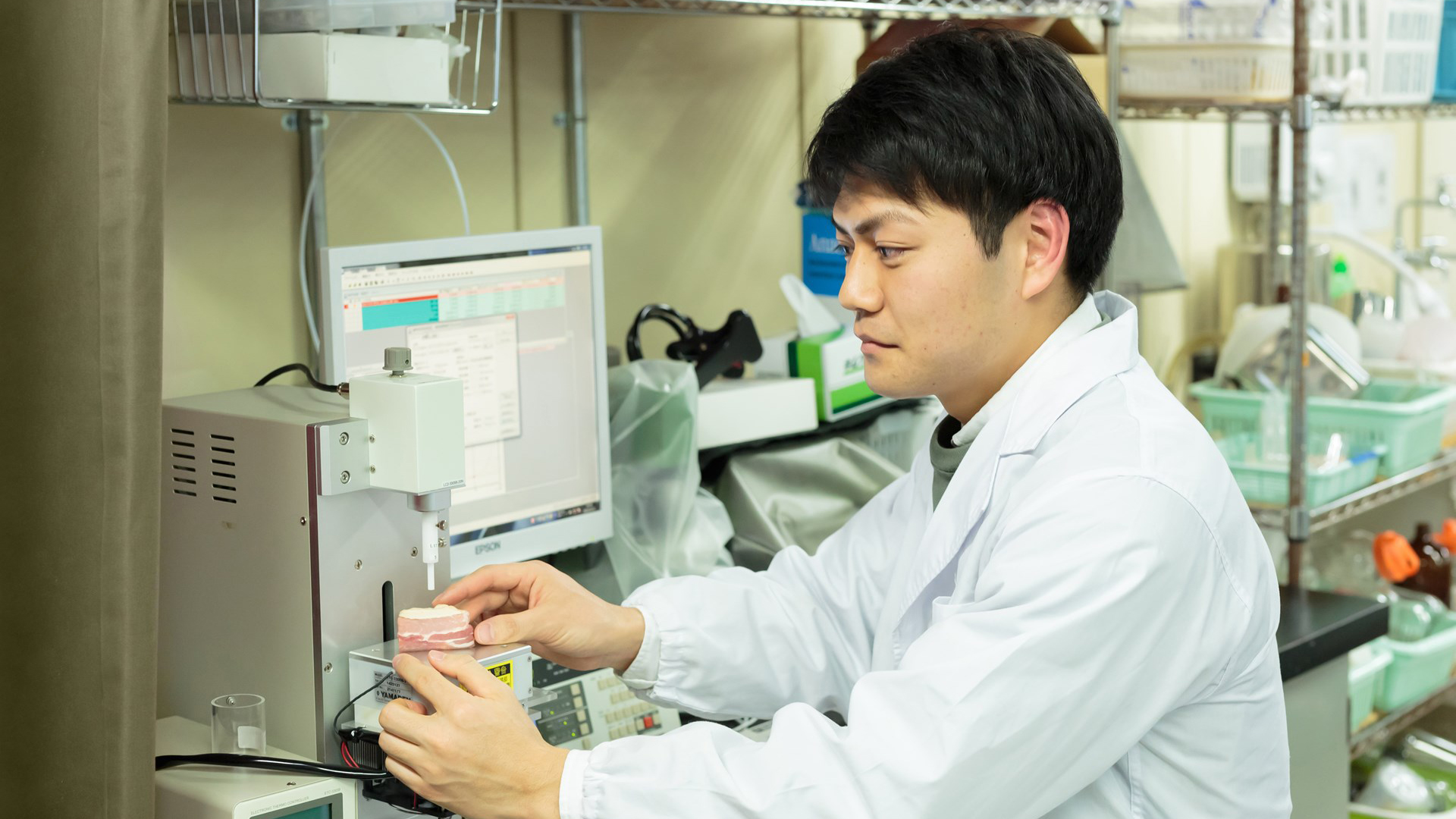

食産業学群 赤澤隆志 助教が指導している食品タンパク質機能学研究室では、タンパク質科学を専門分野とし、ソーセージやグミ、卵料理といったようなタンパク質性ゲル状食品の食感改変技術の開発に取り組んでいます。このたび、研究室に所属する4年生 早坂駿さんが、令和3年11月6日に開催された日本食品科学工学会東北支部令和3年度大会において「豚脂身の代替食品の開発に向けたエマルションゲルの物性改変」の研究成果を発表、若手奨励賞を受賞しました。

美味しいけど体に悪い代名詞「脂身」の代替食品?

エマルションゲルの課題

ベーコンやハムといった食肉製品は、欧米で古くから食べられており、香りや食感がよく、日本でも古くは明治期から愛されている食品です。みなさんも馴染み深いのではないでしょうか。こういった、ベーコンやハムなどの食肉製品の嗜好性には「脂身」の独特な食感~弾力やくちどけ~が深く関わっています。

一方で、食肉製品に含まれるこの「脂身」は、飽和脂肪酸を豊富に含んでいて、過剰摂取すると高脂血症や心疾患のリスクが高まることが予想されています。近年、我が国では飽和脂肪酸の摂取量が目標量を超えており、飽和脂肪酸をとりすぎることがないよう、摂取する脂質の“質”を改善する必要性が訴えられています。

飽和脂肪酸の過剰摂取を抑制する方法は国内外でいくつか検討されていますが、そのひとつとして「脂身の代替食品の開発」があります。これは、植物や魚の油脂を用いて、脂身の食感を再現した代替食品を開発しようという試みです。今回の研究で注目したのは、健康機能性が知られているオリーブオイルやアマニ油などの植物油を乳化させたエマルションに、ゼリーの原料にもなるゼラチンを加え、ゲル化した「エマルションゲル(emulsion gel)」です。摂取する脂質の質の改善に役立つ可能性を秘めた代替食品ですが、これまでに報告されたエマルションゲルは強度が低く、まだ脂身の食感とは程遠いことが課題とされています。

ゼラチンエマルションゲルの強度と融点を上げる

植物成分「ファイトケミカル」

ゼラチンを用いたエマルションゲルは、そのままでは脂身に比べてゲル強度が低いことや、温めると溶けてしまうといった問題があります。脂身の食感を再現するためには、ゼラチンのゲル物性を改変する必要があります。

赤澤研究室ではこれまでに、ゼラチンゲルの物性を改変する「ファイトケミカル」を探索してきました。ファイトケミカルとは、植物性の食品に含まれる色素や香り成分などの非栄養素であり、抗酸化作用や免疫賦活作用など、健康への効果が期待されています。ファイトケミカルの中で注目されている成分は、ポリフェノール・カロテノイド・含硫化合物といったものです。その中でも、オリーブに代表されるモクセイ科の植物にのみ含まれる特有のポリフェノールが、ゼラチンゲルの強度と融点を劇的に向上することを見出してきました。

本研究は、モクセイ科植物のポリフェノールを用いて、ゼラチンエマルションゲルの物性を制御することで、脂身の食感の再現を目指すものです。

茹でた豚脂身の強度再現に成功、加熱工程を経てもゲル状態を維持

トウネズミモチから抽出したポリフェノールを添加したエマルションゲル

今回行われた実験の結果、モクセイ科の植物トウネズミモチから抽出したポリフェノールをゼラチンエマルションゲルに添加すると、茹で調理した豚脂身と同等の強度まで向上しました。

さらに、豚脂身の調理を想定した加熱処理後もゲル状態を保持したため、温かい状態でも脂身の独特なプリプリ食感を再現できることが明らかとなりました。また、このポリフェノール抽出物を活用することで、咀嚼中に放出される脂質の量を制御することが可能となり、脂身の口あたりを再現できることが明らかとなりました。

近年、スーパーマーケットでも代替肉の製品を目にする機会が増えてきましたが、それらはソーセージやハンバーグなど食材が均質化されたものが主流です。本研究で、脂身の食感を再現したエマルションゲルの作製法を確立することで、バラ肉やロース肉のような脂身と赤身が層になった「お肉そのもの」の代替食品の開発が可能となり、摂取する脂質の質を改善したい人に有用な食材となります。

指導を行った赤澤助教は「今回の研究は、代替肉の食感に関するものでした。今後は、咀嚼中に放出される味やにおい(フレーバーリリース)の制御法を開発していく予定です。脂身の代替品の開発だけではなく、ソーセージや豆腐、プリンなど、様々なエマルションゲルの嗜好性の向上に役立つような研究に取り組んでいきますので、本研究室の取り組みをお楽しみに」とコメントを寄せました。

日本食品科学工学会東北支部若手奨励賞について

日本食品科学工学会は農産物の加工に関する研究をスタートとし、現在では食品分野における研究を展開し、その成果を広く人類の健康と福祉に産業を通じて貢献することを大きな特徴としています。日本食品科学工学会東北支部大会における若手奨励賞は、35歳以下の会員による一般講演のうち、優れた研究成果を発表した者に授与されます。令和3年大会では10名以上の発表者がいる中で、特に優秀な発表をした3人が若手奨励賞を受賞しました。

公益社団法人 日本食品科学工学会(公式サイト)

指導教員プロフィール

・赤澤 隆志(あかざわ たかし):食産業学群 助教

卵や肉に含まれるタンパク質の食品加工特性と生体調節機能の解析に取り組み、嗜好性の高い保健機能食品の開発を目指して日々研究しています。

<関連>

・小学生を対象としたプログラム「お米博士になろう〜大学のお米研究最前線〜」

・フードマネジメント学類の研究室を訪ねてみました#02/ONLINE OPEN CAMPUS

・フードマネジメント学類の研究室を訪ねてみました#01/ONLINE OPEN CAMPUS

・タンパク質ゲル状食品の食感改変に関する研究(シーズ集)