新着情報

22.02.24

2/19地域創生セミナー「高校教育 と 地域創生 ― 課題探究学習を通じた地域人材の育成―」を開催しました/地域創生学類

地域創生学類では、社会課題解決に寄与する事業創造や地域政策、それらの根拠を導く科学的分析手法を学び、社会に貢献する人材の育成を目指しています。地域創⽣学類の対象領域とするテーマに関して、最新動向や新たな知⾒を得る学習の場として、2月19日、第3回地域創生セミナー(全4回予定)を開催しました。※今回のセミナーはフルオンライン開催となりました。

高校と地域、大学の連携、協働について考える

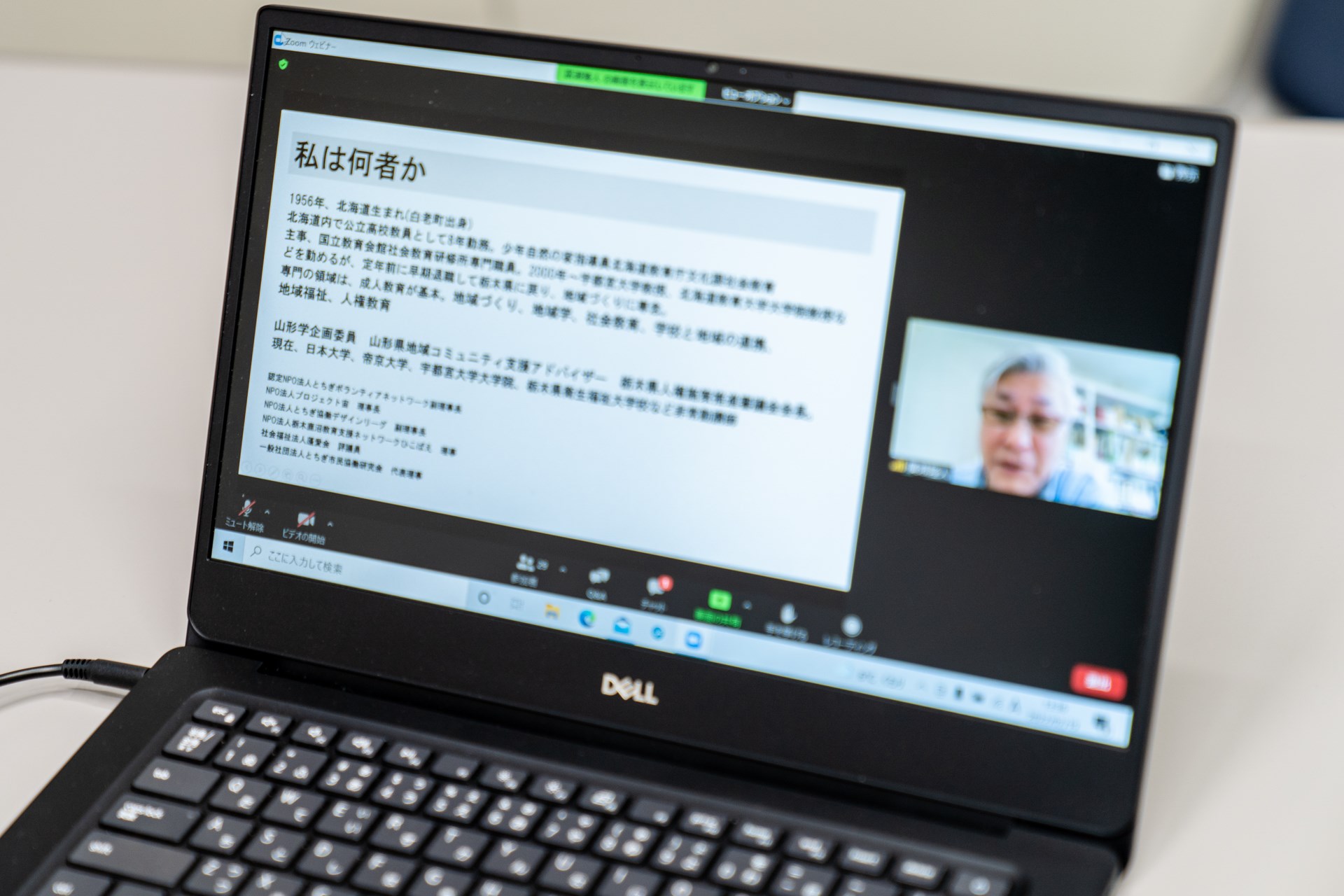

今回のセミナーでは、元宇都宮大学教授で課題探究学習のコーディネート経験豊富な廣瀬隆人先生(一般社団法人とちぎ市民協働研究会代表理事)が基調講演をされました。その中で、高校生の教育活動を全て高校任せにするのではなく、課題探究学習をきっかけに地域住民が教育責任を分担して生徒の教育・健全育成に汗を流す体制づくりの重要性と、熱心な校長先生や教員が異動しても継続できるよう学校運営協議会(コミュニティスクール)の役割にも言及されました。

続いて山形県南陽市みらい戦略課の嶋貫憲仁課長、福島県立葵高等学校の浦埜好美教諭、宮城県立富谷高等学校の塗田宣幸教諭から各地で取組まれている特徴的な課題探究学習の実践と、本学事業構想学群の徳永幸之教授から大学教育における実践的教育の課題について報告がなされました。その後ディスカッションでは、本学高大連携室長の笠原紳教授のコーディネートのもと、「高校生の学びを地域や大学が支え、高校卒業後はOB/OGとして在校生を支援するような人材育成の循環を作り出す」「大学も高校での課題探求学習の経験を評価し、さらに発展させる教育カリキュラム、特に主体性と課題発見力を磨くアントレプレナーシップ教育の充実が急務」といった意見もありました。

人口減少と少子高齢化が続く地方では高校の統廃合も進んでおり、地域と高校の双方ともに大きな課題に面しています。そのような困難な状況下、課題探究型学習は緒についたばかりですが、今回のセミナーでは地域人材の育成と定着にこの教育機会は非常に重要との認識を共有いたしました。「すぐに役立つものは、すぐに役立たなくなる」というキーワードを心に留め、地域創生に真に必要な人材育成のあり方を深く考えるセミナーとなりました。

開催概要

第 1 部 講演・実践報告

【 講演 】

「高校生の学びと成長を地域がどう支え、かつ地域活力として活かしていけるのか ― 栃木県の実践事例から― 」/廣瀬 隆人 氏(元宇都宮大学教授、一般社団法人とちぎ市民協働研究会代表理事)

【 実践報告 】

「南陽高校市役所部の創設」/嶋貫 憲仁 氏(山形県南陽市みらい戦略課 課長)

「地域とつながる葵ゼミの取組み」/ 浦埜 好美 氏(福島県立葵高等学校 教育改革プロジェクトチーム)

「T-time 高校生の視点からの地域づくり」/塗田 宣幸 氏(宮城県立富谷高等学校 ユネスコ企画部長)

「大学教育における地域連携の課題」/ 徳永 幸之 教授 ( 宮城大学事業構想学群 )

第 2 部 全体ディスカッション・質疑応答

モデレーター : 笠原 紳 教授(宮城大学高大連携推進室長)

総合司会:青木 孝弘 准教授(宮城大学事業構想学群地域創生学類)

地域創生セミナーとは

地域創⽣学類の対象領域とするテーマに関して、外部講師によるレクチャや学内教員とのディスカッションを行いながら、最新動向や新たな知⾒を得る学習の場として、地域創⽣学類が主催するセミナーです。学類に所属する学生の他、学類配属前の1年⽣や、学類教員、テーマによって学外の関係者も参加することが可能です。

1/19地域創生セミナー「ウィズコロナにおける創生と共生の地域づくりを考える―実践の最前線から大学への提言―」を開催しました

2/2地域創生セミナー「海洋生物多様性と気候変動―海と海のまちは何をみているか―」を開催しました

地域創生学類について

地域創生学類では、社会課題解決に寄与する事業創造や地域政策、それらの根拠を導く科学的分析手法を学び、ソーシャル・イノベーションをもたらす原動力となり、社会に貢献する人材の育成を目指しています。