新着情報

25.01.23

生物資源利用学研究室が、酵母の浸透圧ストレスに応答する新たな遺伝子発現制御の仕組みを発見/食産業学群

食産業学群・生物資源利用学研究室(笠原紳教授)は、微生物機能を利用した環境制御・修復技術の開発、未利用生物資源、特に糖質資源の高度利用法の開発に取り組んでいます。笠原教授、大学院食産業学研究科の今藤俊宏さんらの研究グループが、酵母の極めて特異な遺伝子発現制御の仕組みを解明し、その研究成果をオープンアクセスの総合学術ジャーナルPLOS ONEに11月21日付で発表しましたのでお知らせいたします。

| 共著者として、細川佑奈さん(食産業学研究科博士前期課程2024年修了)、小澤良太郎さん(食産業学研究科博士後期課程)も名を連ねています。※本研究の公開にあたって、宮城大学研究成果公開促進助成制度による助成を受けています。 |

私たちの生活に身近な「酵母」

浸透圧ストレスへの応答時に機能するタンパク質「Hkr1」に着目

酵母は、発酵により糖をアルコールと炭酸ガスに分解することができる微生物です。植物の花、樹液、果物の表面や土壌中など、自然界の様々な場所に生息していて、古くから発酵微生物として活用されてきました。中でも出芽酵母(学名Saccharomyces cerevisiae)は、お酒の醸造やパンづくりに使われていますが、近年ではバイオエタノールの生産など環境分野でもその重要性が増してきています。

本研究の対象は、酵母の細胞がもつ「Hkr1」というタンパク質です。酵母の細胞は、温度変化や乾燥、低栄養、pHの変化など、自然界でも産業利用においても常に様々なストレスにさらされていて、その一つに浸透圧ストレスがあります。酵母の細胞には浸透圧センサーが備わっており、高浸透圧を感知すると細胞中にグリセロールというアルコールの一種を蓄えて細胞内外の浸透圧差を小さくし、細胞から水が奪われることを少しでも防ごうとする仕組みがあります。「Hkr1」は、こうした場面で浸透圧センサーとして機能していることが知られています。

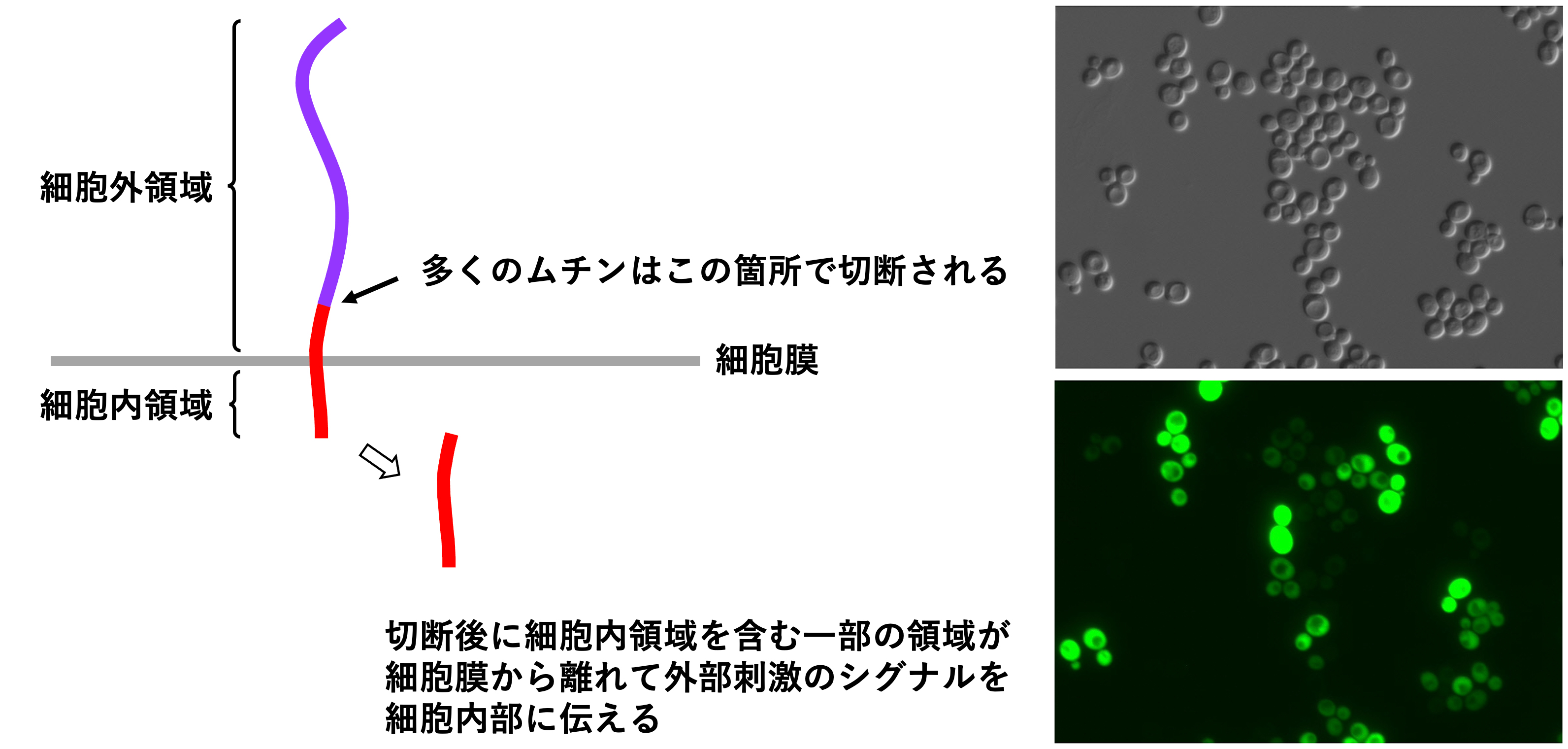

この「Hkr1」は、1,802のアミノ酸から成るムチンと総称されるタンパク質群のうちの一つで、約80%は細胞外に、残り約20%は細胞内にある細胞膜貫通型のタンパク質です。「Hkr1」の細胞外領域が浸透圧の異常を感じとると、そのシグナルは細胞内部へと伝達されます。他のいくつかのムチンでは、図1に示したようにその後半部分が切断されて細胞内部へと移行し、それが外部刺激への応答現象を引き起こすことが知られています。ところが「Hkr1」の場合は、切断ではなくその遺伝子であるHKR1の後半の部分のみが転写されて部分的なHkr1(図1の赤で示した領域に相当する)が発現し、それが浸透圧異常への応答に際して機能している可能性があるのです。

図1

「Hkr1」の遺伝子である「HKR1」には『隠れたプロモーター』が存在する

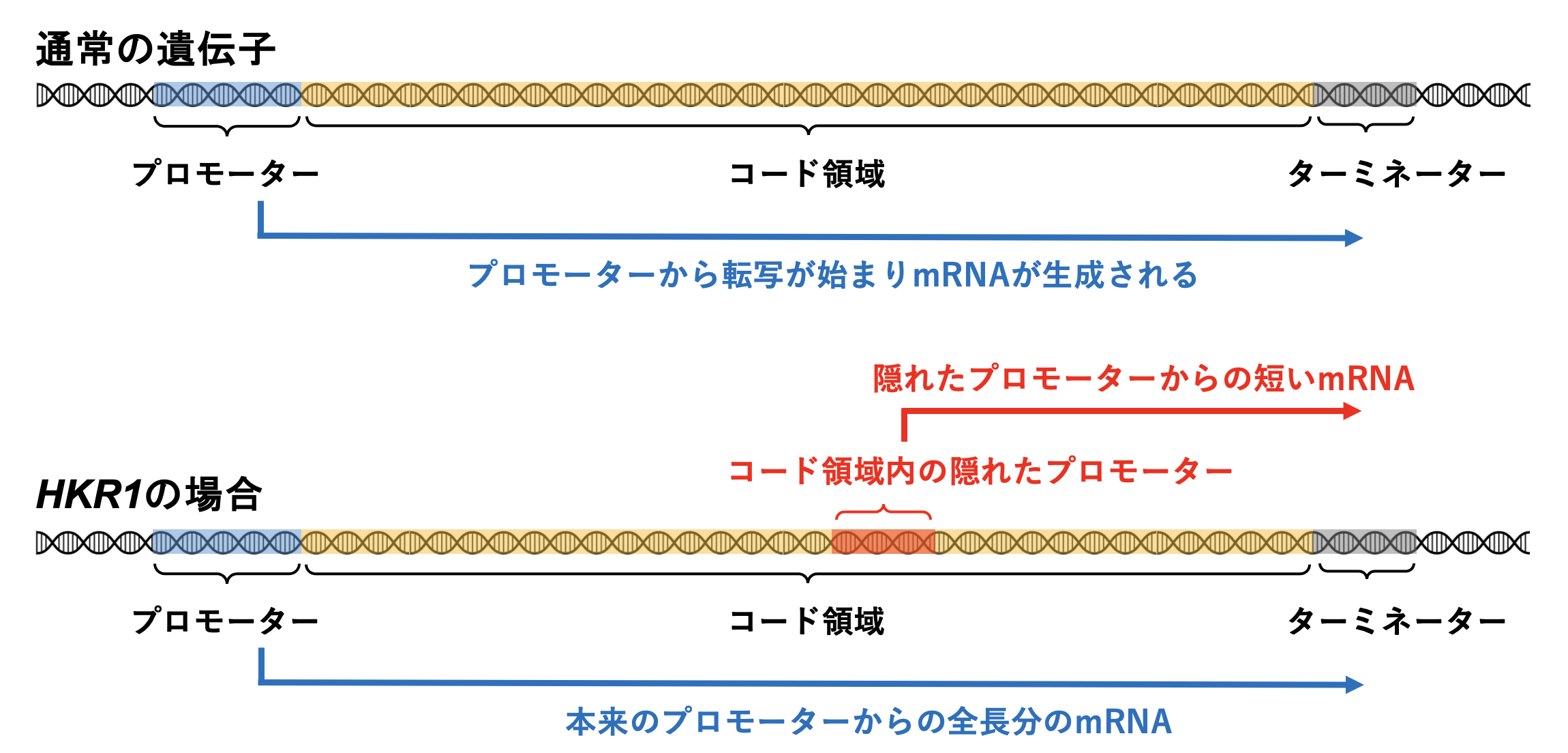

酵母の細胞では約6,000の遺伝子が機能していると言われていますが、それだけの遺伝子がすべて一斉にオンの状態となっているわけではなく、生命活動上必要な遺伝子が、適切なタイミングで、必要な強さで働いています。遺伝子にはその冒頭部分に「プロモーター」とよばれるスイッチ役の領域があり、このプロモーター領域から遺伝情報が転写されていき、末尾にあるターミネーター領域にて転写が終結します。遺伝子のプロモーターは、どんな種類のタンパク質が、いつ、どのくらいの量作られるかをコントロールしています。

図2

通常、遺伝子のコード領域はタンパク質のアミノ酸配列情報をもつ領域であって、プロモーターのように遺伝子発現のスイッチ役として機能することはありません。しかし、この「Hkr1」の遺伝子である「HKR1」のコード領域には、タンパク質のアミノ酸配列をコードしつつもプロモーターとして機能する配列が存在するということが今回の研究によって明らかとなりました(図2)。笠原教授らの研究チームは、これを『隠れたプロモーター(cryptic promoter)』と呼んでいます。そして、この『隠れたプロモーター』は、普段はオフの状態となっていて、細胞が高浸透圧にさらされるとオンの状態に切り替わることもわかってきました。この研究成果は、酵母が浸透圧変化など外部ストレスを感受して応答する仕組みの解明につながるため、産業利用の上でも大きな意味をもつと考えられます。ここで得られた知見は微生物工学・発酵工学等の応用の場面へと展開され、一方で分子遺伝学等の基礎科学分野にもインパクトを与えうるものと期待されます。

本論文の筆頭著者である今藤さんは、「本研究では、酵母のHKR1遺伝子のコード領域内にプロモーターが存在するという、極めて特異な遺伝子発現制御の仕組みを明らかにしました。この発見は、酵母が環境ストレスに適応するメカニズムの理解を深めるだけでなく、基礎科学や産業利用においても重要な知見となると考えています。今後も、この研究を基に酵母の環境応答メカニズムをより深く究明し、その応用可能性を広げていきたいと考えています」とコメントしています。

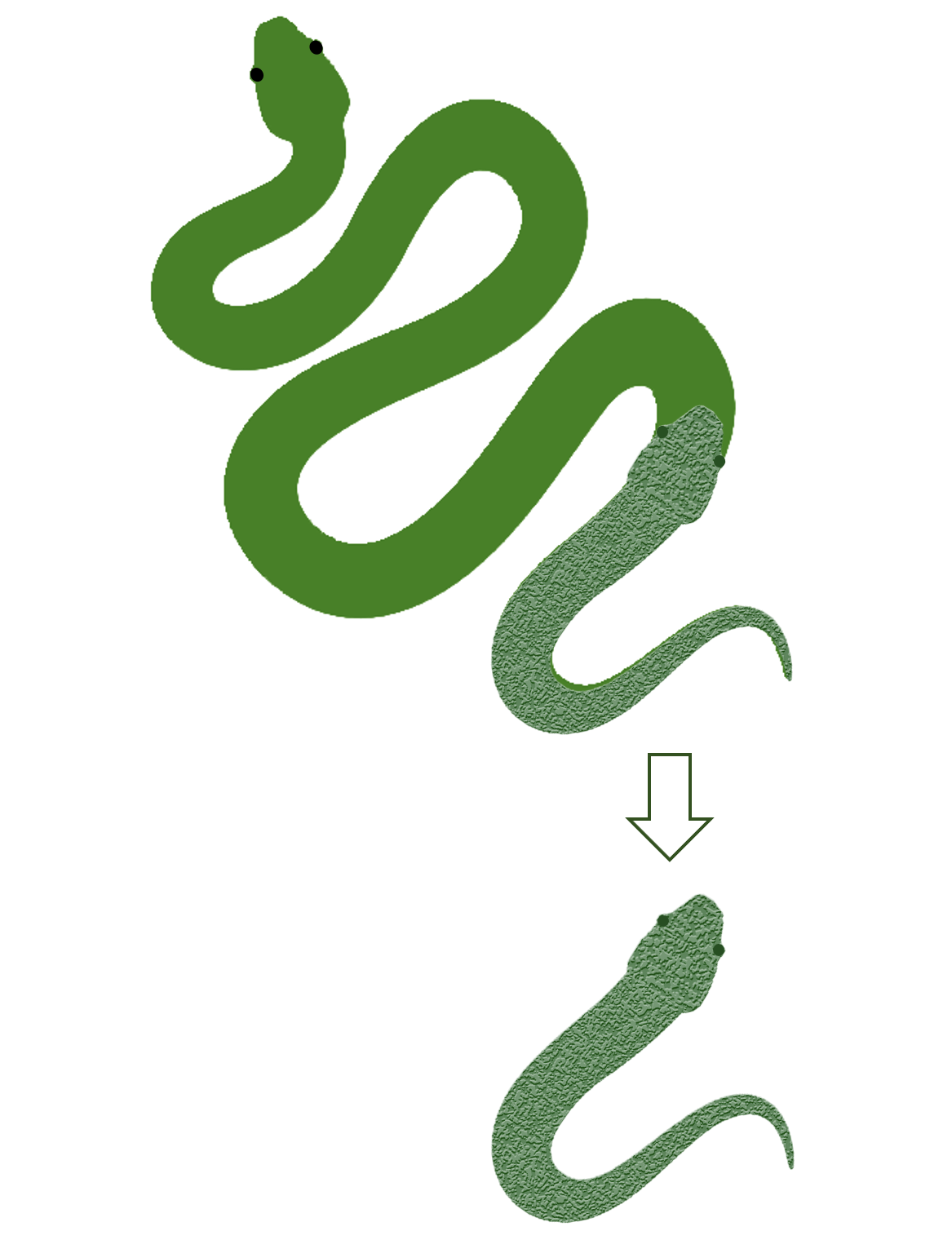

笠原教授は、「2025年の干支であるヘビになぞらえて、この『隠れたプロモーター』を描いてみました。一見して一匹のヘビのように見えますが、よく見るとしっぽに近いところにもう一つ頭が隠れています。普段は完全に一体化していて一匹として振る舞っているのですが、ある条件の下ではそれまで隠れていた短いヘビが姿を現すのです。ここでいうヘビの頭は、遺伝子の場合ではプロモーターということになります。常識ではあり得ないことのように思われますが、実際に酵母のHKR1という遺伝子ではこうしたことが起きているのです。酵母は真核生物のモデルとして、基礎生物学の進展にも大きな役割を果たしてきました。ヒトなどの高等生物の細胞と酵母の細胞の間には大きな違いがいくつもありますが、どちらも真核細胞という点では共通の仕組みを有しているのです。そうしたことから、細胞内の物質輸送や細胞周期、細胞ががん化する仕組みなど、酵母を使って明らかにされたことも多くあり、そのうちいくつかはノーベル賞にもつながっています」と話しています。そして最後にひと言、「皆さんもぜひ宮城大学で私たちと一緒に研究を進めていきましょう」と添えています。

研究者プロフィール

・笠原紳(かさはら しん):食産業学群教授

微生物の機能を利用した環境制御・修復技術の開発、未利用生物資源、特に糖質資源の高度利用法の開発に取り組んでいます。主に酵母や乳酸菌など、食産業において重要な微生物を研究対象としています。また、食中毒関連微生物の制御法に関する研究、さらに、セルロースやβ-1,3-グルカンなど難分解性多糖の酵素分解と利用の方法についても研究を進めています。