新着情報

25.11.07

9月台湾の明志科技大学×宮城大学でサーキュラーデザインの可能性を考える国際USRワークショップ2025を実施しました

台湾の明志科技大学(MCUT)と宮城大学(MYU)は、2024年に学術・研究協力に関するMOUを締結し連携を深めています。両大学は、2024年から共同で国際USR(大学が教育・研究活動を通じて、社会の持続可能な発展に貢献する)プロジェクトに取り組んでいます。このプロジェクトは、台湾と日本が直面する海洋廃棄物-特に漁業廃棄物と貝殻の問題に対し「デザイン思考」をキーワードに学生・教員・産業・地域の連携を図り、国際ワークショップを通じて持続可能な解決策を模索することを目的としたものです。宮城大学からは、デジタルファブリケーション技術を用いて、都市・建築デザインそしてプロダクトデザインについて新しい材料の使われ方、工法、デザインのかたち、サーキュラーエコノミーのあり方を研究する事業構想学群益山詠夢准教授が参画しています。

海洋廃棄物の持続可能なリサイクルの可能性を考える

テーマ「気仙沼で廃棄された大量の漁網で何ができるのか?」

台湾と日本は、ともに漁業活動が盛んな地域ですが海洋廃棄物、特に漁業廃棄物が深刻な環境問題となっています。海洋廃棄物の成分の91.1%はプラスチック素材が占めており、これはマイクロプラスチックとなって食物連鎖に侵入し、沿岸生息地の破壊や観光・アウトドア活動によるゴミ汚染も引き起こしています。このような海洋廃棄物問題をフィールド調査しながら、サーキュラーエコノミーについて共に学び、解決策を共に考えます。2025年のワークショップは、9月17日~20日の間、宮城大学大和キャンパスで開催。明志科技大学から4名の学生が、宮城大学からは18名の学生が参加しました。

今回のワークショップでは、宮城県気仙沼市をフィールドとし、気仙沼の地域課題解決を通してサーキュラーデザインの可能性を考えました。「気仙沼で廃棄された大量の漁網で何ができるのか?」という課題を設定し、台湾・日本の学生・教員らでともに取り組みました。 ワークショップは、フィールド調査、デザイン思考ワークショップ、成果発表で構成されています。

フィールド調査

宮城県気仙沼市にあるamu株式会社を参加者らで訪問。処理を待つ山積みの漁網を目にし。学生たちは初めて漁網に触れ、ゴミや金属の除去、分類作業を手伝いました。この過程で、廃棄漁網問題の深刻さだけでなく、amu株式会社での「実践的な取り組み」に触れ、資源循環の重要性を実感しました。

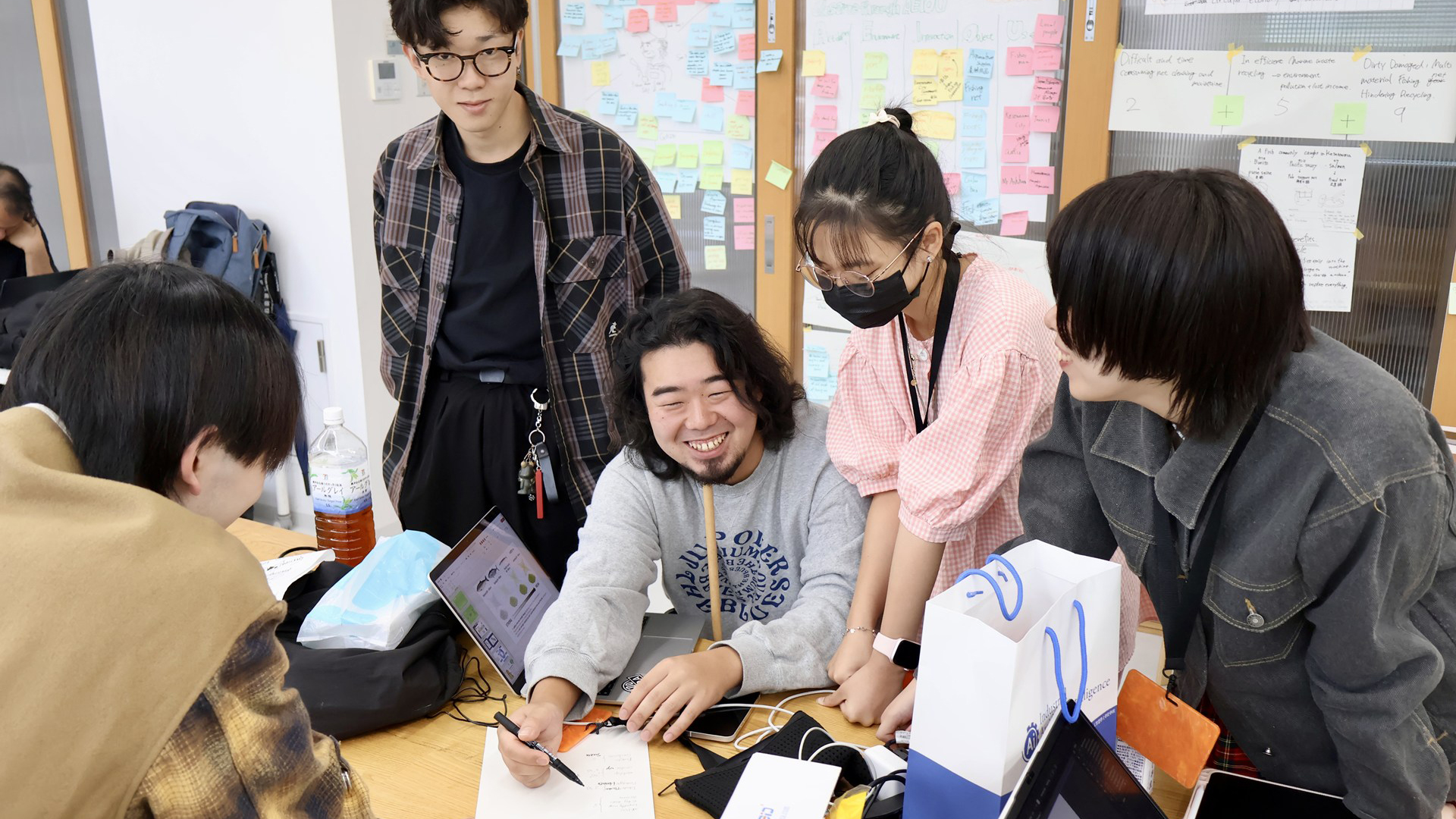

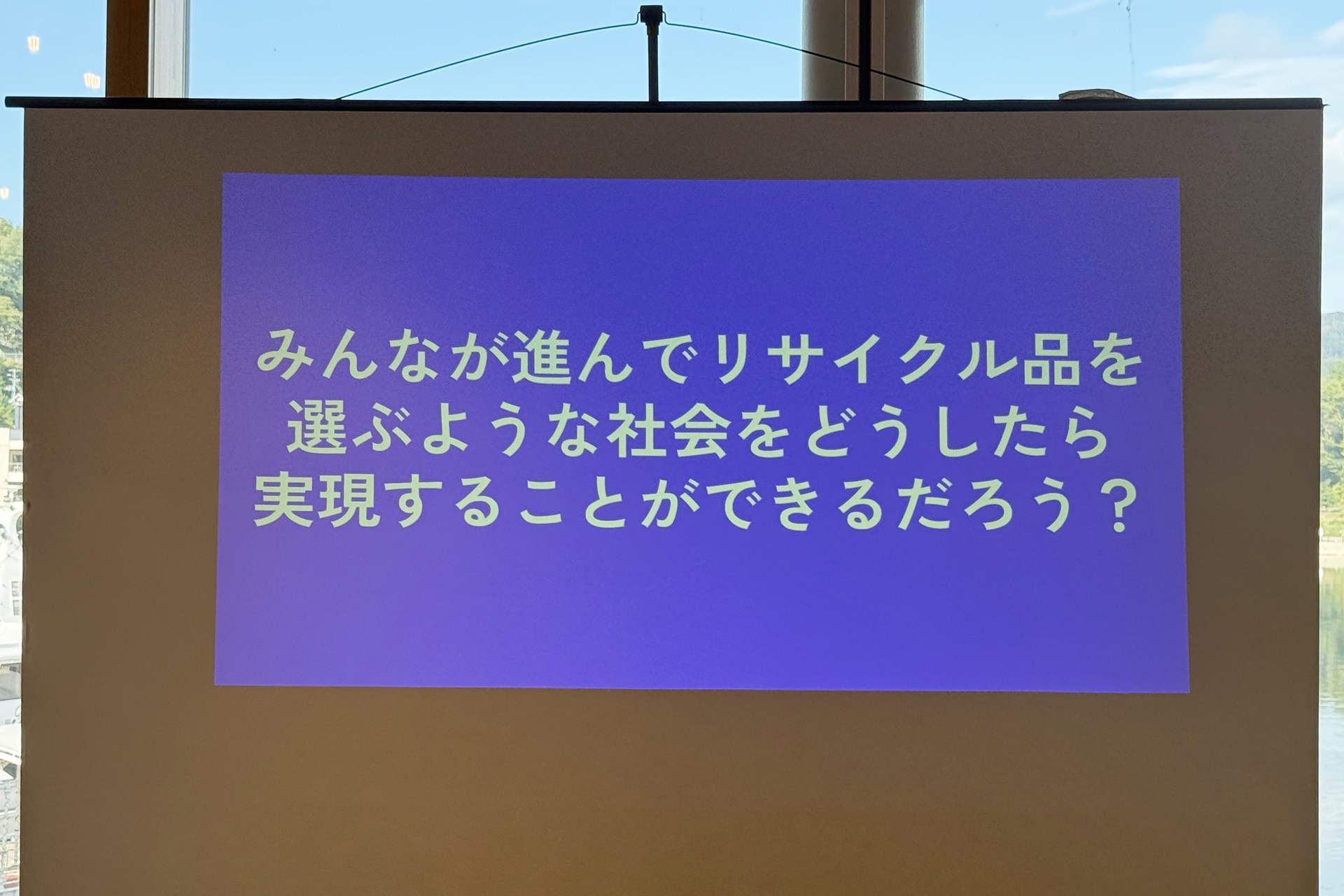

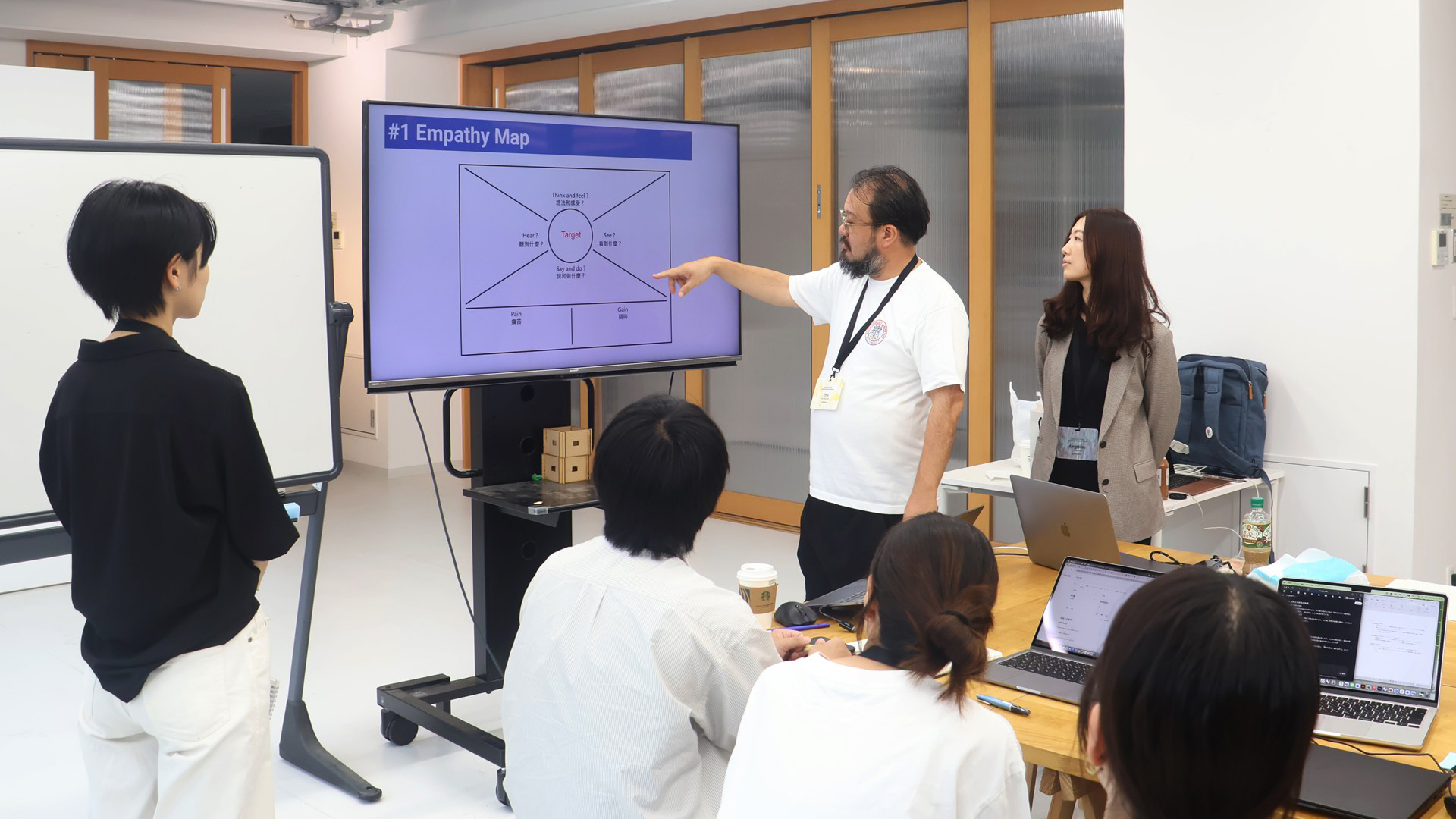

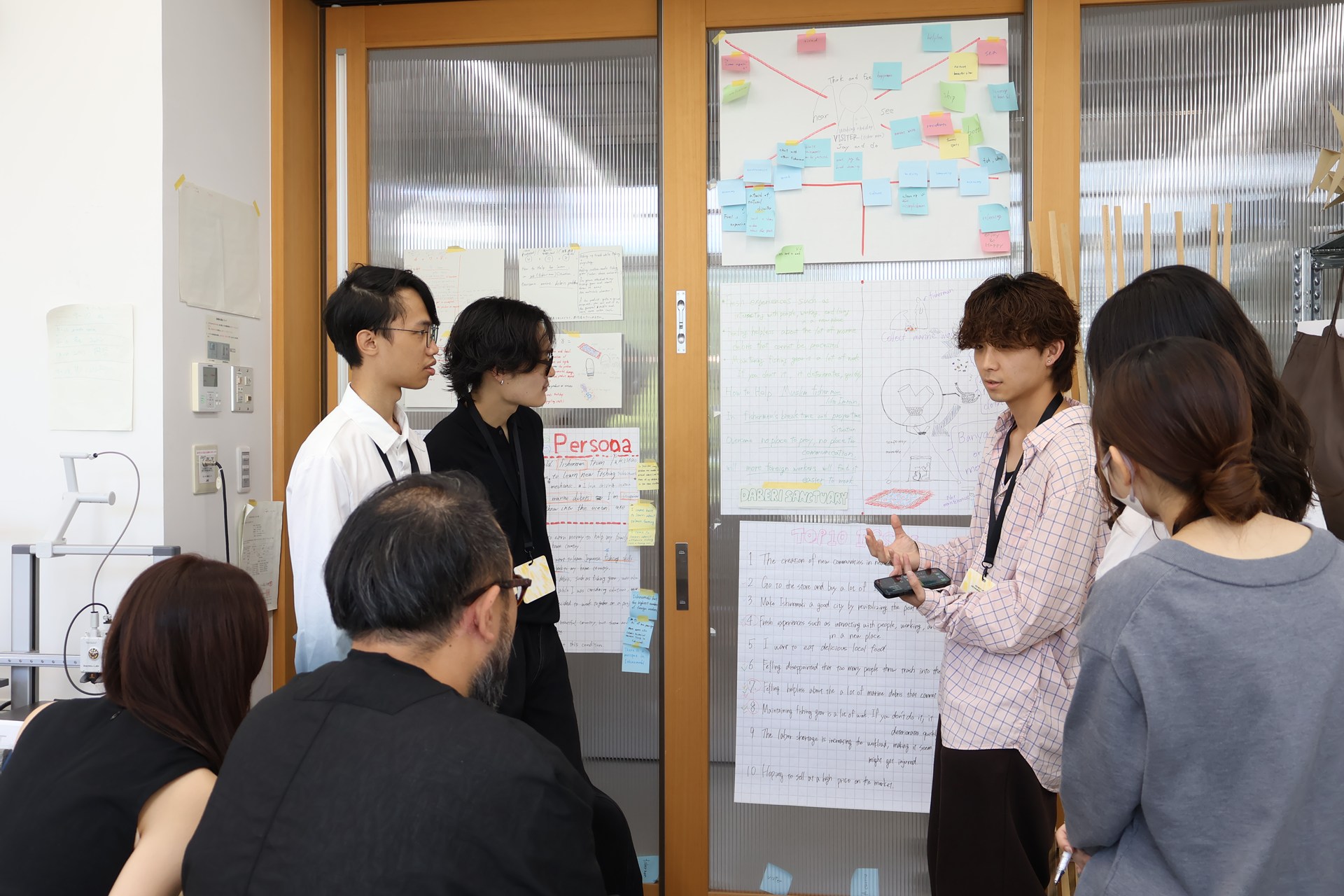

デザイン思考ワークショップ

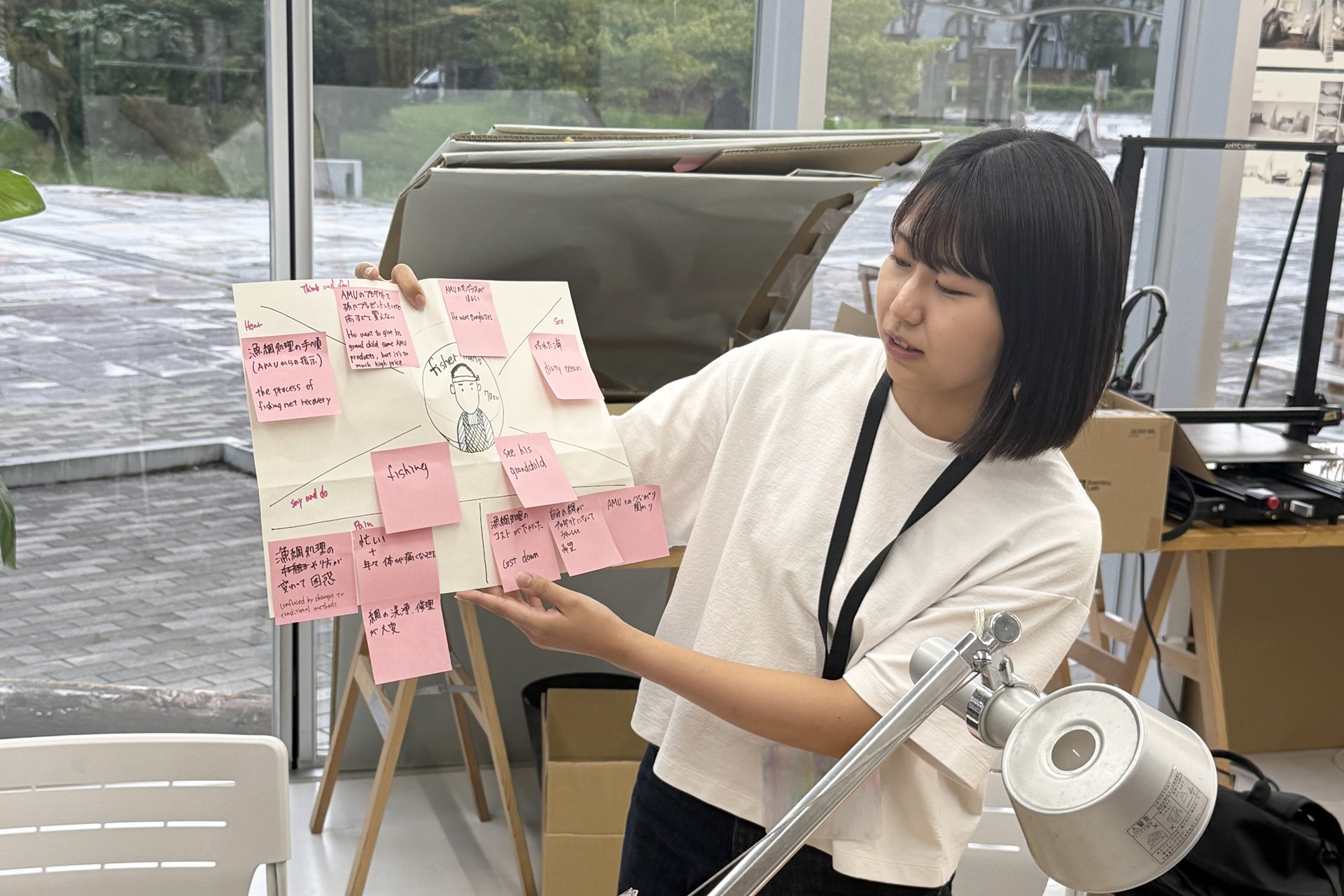

今回は、共感マップやペルソナ作成を通じて、宮城県北部沿岸部で生活する漁業に携わるコミュニティを想定し、グループディスカッションを通じてコミュニティに必要なプロダクト、サービス、サーキュラーフローをグループごとに考察し、それらコンセプトを表現するための提案とプロトタイプを作りました。

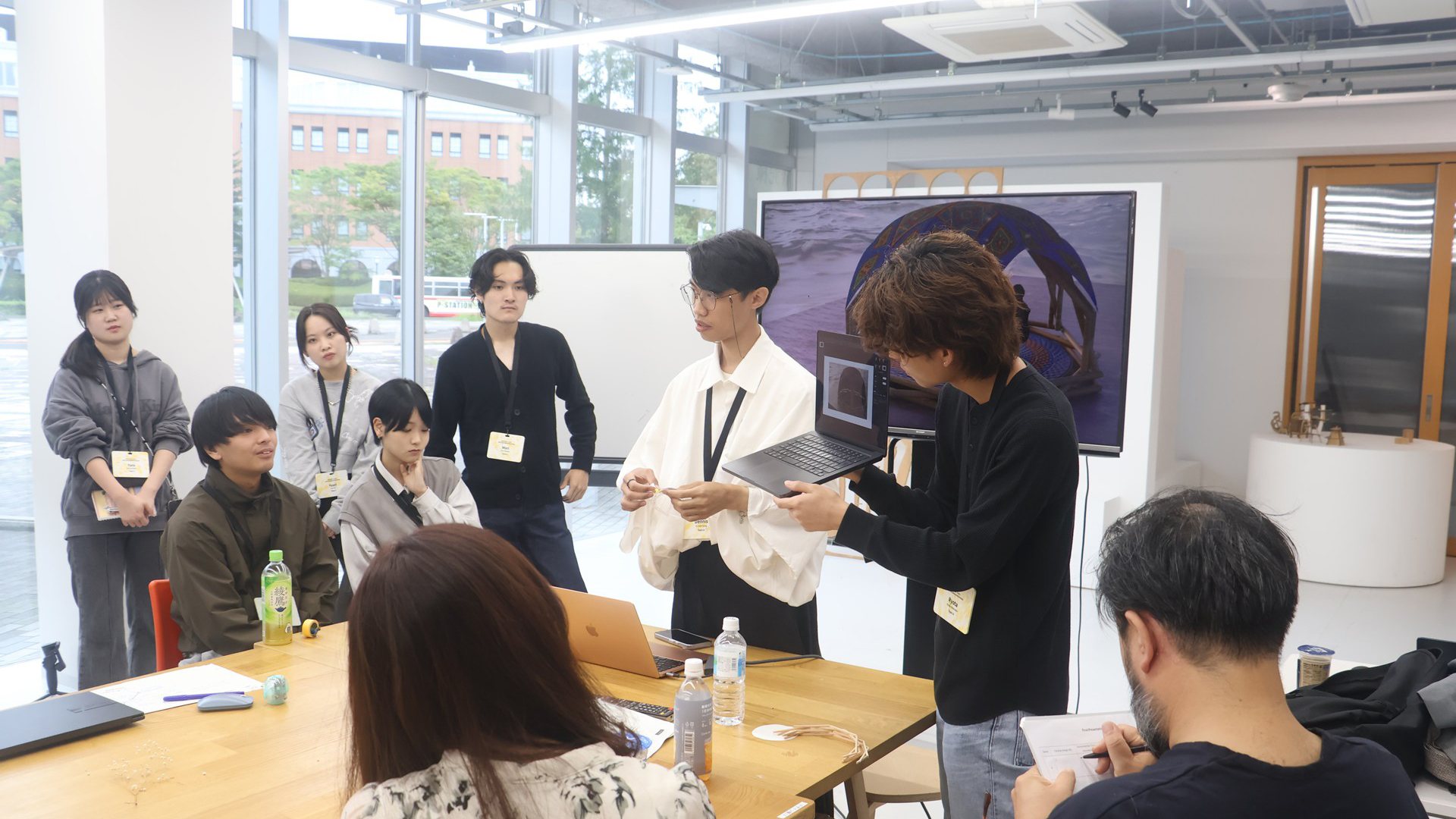

成果発表

最終プレゼンテーションでは、材料の再利用や地域活性化、異文化交流を通して、学生それぞれが社会的責任とデザインの専門知識をどのように組み合わせ、各チームが海洋廃棄物と循環型デザインに対応する多様なソリューションを提案しました。

受賞学生-高橋里緒さんのコメント

ワークショップでは、気仙沼で魚網の再資源化に取り組むamu株式会社にお話を伺い、実際に魚網の分別作業を体験するなどして、漁具や海洋プラスチックに関する現場の課題を学びました。フィールドワークの後は得られた情報をもとに台湾の学生たちと議論を重ねながらプロダクトや仕組みのデザインを行いました。言語という壁はあったものの、国籍や文化が異なるからこそ多様な視点や新しい発想に触れることができ、普段の大学生活では得られない貴重な経験になりました。今後も、引き続き明志科技大学の学生さんと交流を深め、共に良い学びと成果を生み出していきたいです。

11月後半には、ここ2年間続けたインターナショナル・ワークショップの成果を台北にて発表するエキシビションが予定されており、益山准教授もそのオープニングでトークに参加します。今後2026年も継続して合同ワークショップを台湾と日本で開催を予定しており、漁業廃棄物(廃棄漁具や生物の殻を含む)の管理と資源化応用に焦点を当て、「海洋廃棄物の持続可能なリサイクルの可能性」を探求する予定です。

開催概要

| タイトル | 台湾の明志科技大学(MCUT)と日本の宮城大学(MYU) USR 国際ワークショップ |

| 開催期間 | 2025年9月17日~20日 |

| 内容 | 宮城県気仙沼市にてフィールド調査 (Field Research)、宮城大学内にてデザイン思考ワークショップ、成果発表 |

| 参加対象 | 主として明志科技大学工業デザイン学科および宮城大学事業構想学群の教員・学生 |

| 協力機関 | 明志科技大学管理設計学院 (MCUTCMD) 、宮城大学事業構想学群 (MYUPD) |

| 主催 | 明志科技大学・宮城大学 |

| 担当教員 | 頼宛吟(Wan-Ying Lai)准教授(明志科技大学工業設計学科)、益山詠夢 (Emu Masuyama) 准教授(宮城大学事業構想学群) |

明志科技大学について

明志科技大学(めいしかぎだいがく、Ming Chi University of Technology)は、台湾新北市にある私立大学で、清の乾隆年間に胡焯猷によって設立された明志書院の跡地付近にキャンパスを持ちます。1963年に台湾プラスチックグループ(Formosa Plastics Group)の創業者である王永慶が設立した大学であり、環境や工学の学部が有名で、現在は工学部・環境学部・管理及びデザイン学部の3学部で構成されています。学生数は約4000名、台湾の企業や会社と連携を取り、実践力を大切にしています。

担当教員プロフィール

・益山 詠夢(ますやま えむ):事業構想学群 准教授

「Design Through Making」というアプローチでデジタルファブリケーション技術(以下、デジファブ)を用いて、材料と対話し1:1スケールでプロトタイピングしながら、都市・建築デザインそしてプロダクトデザインについて思考していきます。デジファブ技術を用いた「つくる」を通じて、新しい、材料の使われ方、工法、デザインのかたち、循環型社会のあり方を研究します。

<参考>

- 2024年9月、台湾の明志科技大学×宮城大学でサーキュラーデザインの可能性を考える国際USRワークショップを実施しました

- 益山詠夢研究室が出展予定、葛飾区SKACで「建築・デザインの未来に、持続可能な選択肢を REMARE Plastic SUMMIT Exhibition」

- 「AM・3Dプリンティングに見る未来の地平」益山詠夢准教授が登壇

- 「3Dプリンター住宅」が2023年日経優秀製品・サービス賞 日経産業新聞賞を受賞

- 「Up-Ring Chair & Café Table」がiFデザインアワード(2023)を受賞

- オカムラ×慶應義塾大学が目指す脱炭素社会に貢献するものづくりプロジェクト

- 大型3Dプリンタを用いた空間・建築領域への応用デザインの研究(シーズ集)