新着情報

22.06.22

日渡研究室と英国アベリストウィス大学National Plant Phenomics Centreとの国際共同研究の成果が国際学術雑誌に掲載されました/生物生産学類

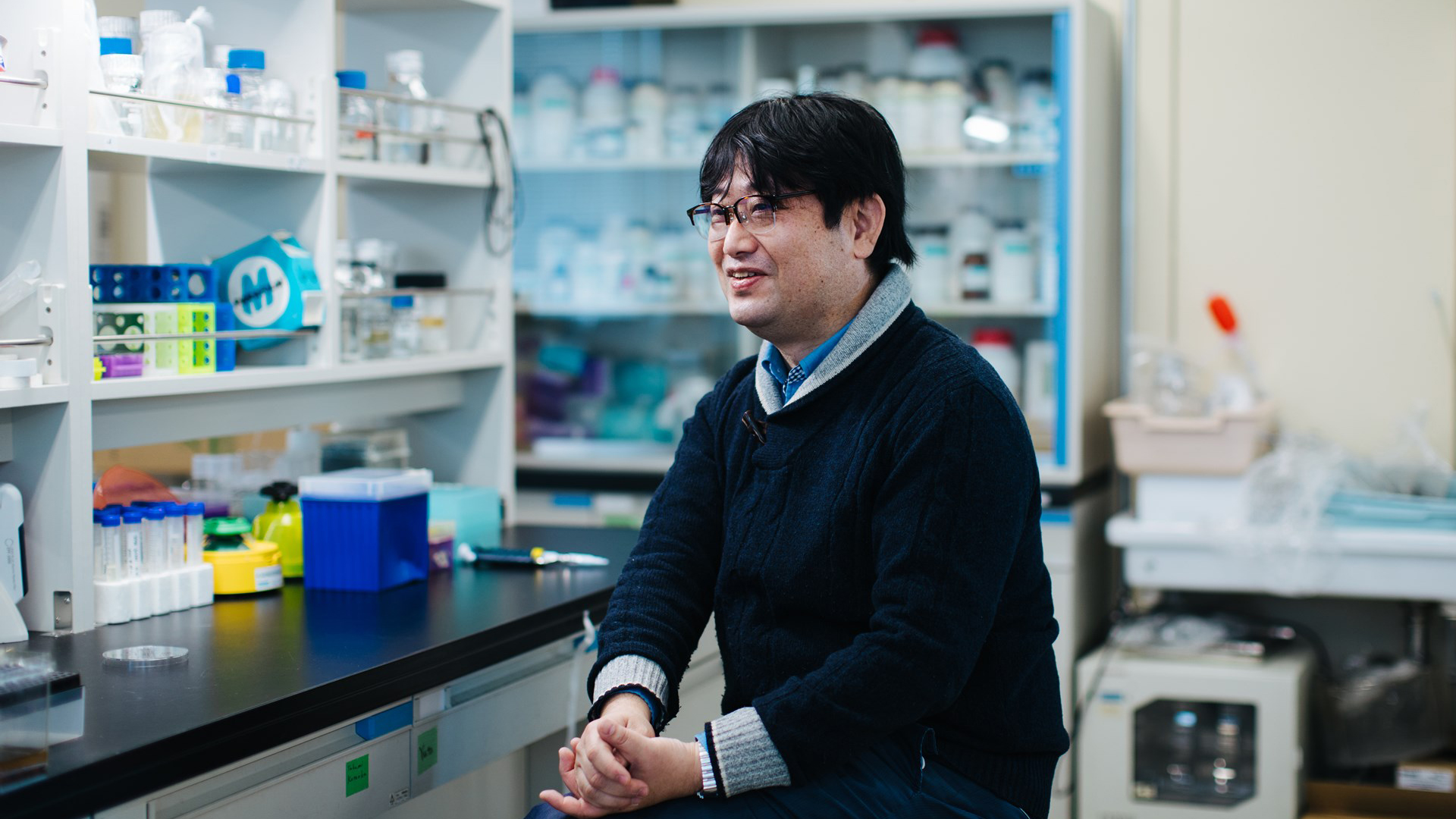

食産業学群日渡祐二教授は、植物分子遺伝学、植物細胞生理学、発生進化学を専門分野として、食料・バイオマス増産に関わる有用形質の制御メカニズムについて基礎研究を行っています。このたび、コケ植物ミズゴケの乾燥応答の特徴と仕組みを調べた研究成果が国際学術雑誌「Journal of Experimental Botany」に掲載されました。本研究の一部は本学の国際研究費により支援された、アベリストウィス大学(英) National Plant Phenomics Centreとの国際共同研究により行われたものです。

ミズゴケは泥炭地を作り我々の産業で最も利用されているコケ

ミズゴケ(ピートモス)は、植物体に大量の水をため込むことができるコケ植物で、湿地に生育します。長年、生育し続けたミズゴケが堆積すると、泥炭地が作り出されます(図1)。泥炭地は多量の水と有機物を貯蔵し、炭素貯蔵の場として生態的に重要な場所となっています。また、泥炭地のミズゴケ堆積物は水を大量に保持するため、植物の栽培用土として販売されていたり、また泥炭を乾燥させたもの(ピート)はウィスキーの香り付けに使われます。ミズゴケは産業上で最も利用されているコケと言えます。

図1 英国ウェールズWales、ボースBorthの泥炭地

ピート(泥炭)

泥炭地で調査するNibau博士

ミズゴケの環境応答のひとつ「乾燥ストレス応答」メカニズムの解明に迫る

植物への水やりを忘れると、植物が萎れていきそのうち枯れてしまいます。植物は水が欠乏すると、乾燥ストレスに応答した対抗手段:例えば体内から水分が逃げないように気孔を閉じたり、芽を休眠させたりしてなんとかして生き延びようとするメカニズムを持っています。根を地面に生やすと動くことができない植物にとってはまさに死活問題です。

植物が乾燥ストレス応答の仕組みは、被子植物を用いた研究により、植物ホルモンのアブシシン酸が蓄積することで乾燥応答遺伝子の発現を誘導しストレス耐性を付与するメカニズムとして明らかになりつつあります。しかしながら、大量の水を蓄えるミズゴケでは、水欠乏になるとどのように細胞が応答するのかはわかっていませんでした。また、水欠乏に対する応答の仕組みについても被子植物の仕組みと同じかどうかは不明です。

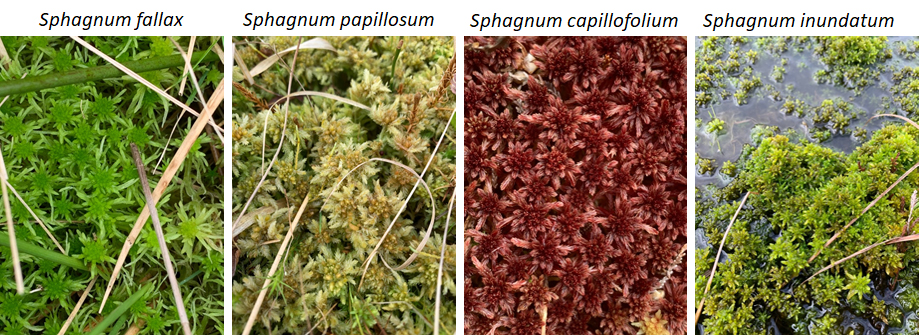

そこで研究チームは、イギリスウェールズの湿地に生息する4種類のミズゴケ(Sphagnum fallax、Sphagnum papillosum、Sphagnum capillifolium、Sphagnum inundatum)を用いて、乾燥ストレス応答とその仕組みを解析しました(図2)。また、どのような遺伝子が乾燥ストレス応答に働くのかを、ミズゴケと近縁なヒメツリガネゴケを用いて解析しました。

図2 実験で用いた4種類のミズゴケ

(これらの写真は共著者の1人であるWillem van de Kootさんにより提供)

ミズゴケもアブシシン酸を介して光合成活性の調節など乾燥ストレス応答を行い

さらに被子植物と同じ遺伝子が機能していることが示される

4種類のミズゴケについて乾燥ストレス時の細胞応答を調べたところ、水欠乏に伴って光合成活性が低下することや、被子植物と同じ種類の乾燥応答遺伝子が発現することがわかりました。また、ミズゴケでも被子植物と同じようにアブシジン酸が水欠乏に応じて蓄積し、給水時の光合成活性の回復に働くことがわかりました。従って、ミズゴケもアブシシン酸を介して光合成活性の調節など乾燥ストレス応答を行うことが明らかになりました。

さらに、被子植物では乾燥ストレス時のアブシシン酸のシグナル伝達に働く遺伝子が調べられていますが、これらの遺伝子はミズゴケでも保存されていることが遺伝子解析によりわかりました。それらの遺伝子のうち、ABI3とよばれる遺伝子(SpABI3-16)の働きを遺伝子解析の容易なヒメツリガネゴケで調べたところ、SpABI3-16遺伝子は細胞内でアブシシン酸のシグナルを伝達することを見出しました。この結果は、ミズゴケの乾燥ストレス応答において、被子植物と同じ遺伝子が機能することを示しています。

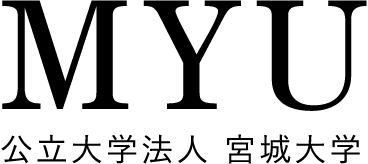

宮城大学食産業学群の実験室で実験するNibau博士(2020年3月)

これらの実験から、ミズゴケでも被子植物を同様な遺伝子系が乾燥ストレスに応じたアブシシン酸シグナル伝達にはたらいていることが示唆されました。これらの研究成果は、ミズゴケの生育管理の技術開発に反映できるとともに、ミズゴケが繁殖している湿原の維持や泥炭地の保全に活用できると考えられます。

本研究は、2019年度の宮城大学国際研究費により支援されました。筆頭著者のNibau博士が本学に来学し、ミズゴケの遺伝子を解析することから共同研究がスタートしました。コケ植物は花をつけない植物ですが、Nibau博士が所属するイギリスAberystwyth大学のDoonan教授のグループと本学の日渡教授のグループが綿密な共同研究を実施することで“研究の花が咲いた”と言えます。

Doonanラボのメンバー(右から4番目がDoonan教授、5番目がNibau博士)

日渡研究室では、被子植物に加えて、コケ植物や藻類も使いながら、植物の形態形成や環境応答で働く遺伝子を解析しています。これらの遺伝子の機能を調べ、植物に共通する仕組みを明らかにして、植物という“生き物”の生き方を理解したいと考えています。今後も、藻類、コケ植物や被子植物を実験材料に用いて、植物科学の国際的な共同研究を行って、“研究の花”を咲かせていく予定です。

HiwatashiラボNibau博士来学当時

研究者プロフィール

・Dr. John H. Doonan, Director, National Plant Phenomics Centre, Aberystwyth University

Doonan教授は国立植物フェノミクスセンターの所長を努めながら、自然変異集団や突然変異体を用いて植物の成長や環境応答を研究するグループを率いています。

NATIONAL PLANT PHENOMICS CENTRE

Prof John Doonan

・Dr. Candida Nobre Nibau, Post-Doctoral Research Associate, National Plant Phenomics Centre, Aberystwyth University

Nibau博士は、Doonan教授とともに環境刺激がどのように植物の成長に影響するかを精力的に解析しています。

Dr. Candida Nobre Nibau

・日渡 祐二(ひわたし ゆうじ):宮城大学食産業学群教授

植物分子遺伝学、植物細胞生理学、発生進化学を専門分野として、植物有用形質の制御メカニズムを明らかにする基礎研究を行っています。また、ゲノムエンジニアリングの手法を用いた分子育種の技術開発も取り組んでいます。