新着情報

21.10.14

食産業学群 佐藤 夏海さんが日本応用藻類学会の学生優秀賞を受賞/水圏資源植物科学研究室

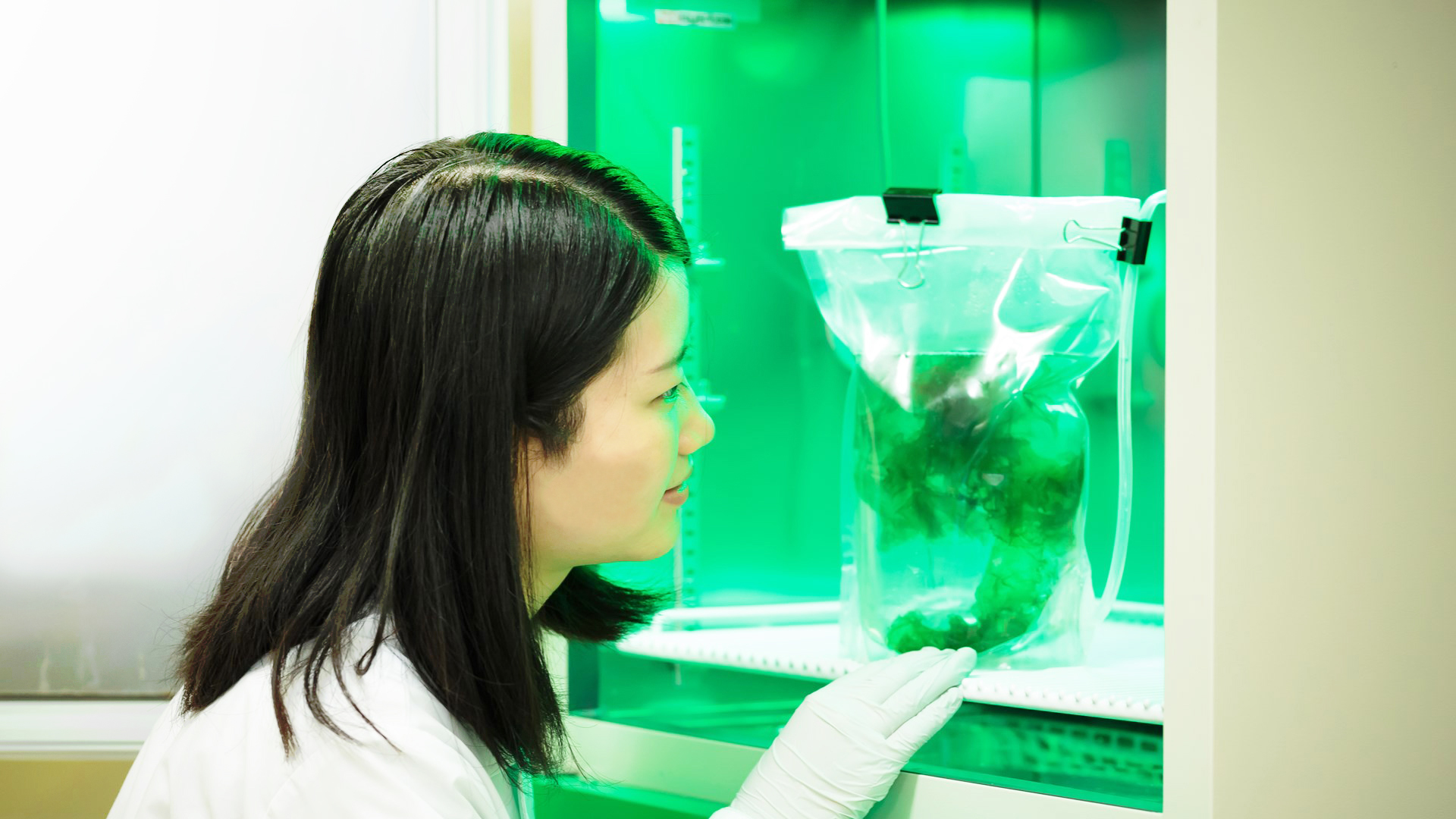

食産業学群 三上 浩司 研究室(水圏資源植物科学研究室)に所属する4年生 佐藤 夏海さんが、2021年9月4日に宮城大学太白キャンパスにて開催された日本応用藻類学会第19回年会において、スサビノリが様々な色の光に応答する仕組みの解明について口頭発表を行い、学生優秀賞を受賞しました。佐藤さんは、日本のノリ養殖で主要な原材料となっているスサビノリの環境応答機構に関する生理学的・分子生物学的な研究を行っています。今回「原始紅藻スサビノリの補色順応は転写レベルでは制御されていない」というタイトルで、スサビノリに特徴的な光応答機構に関する成果を発表しました。

<参考>スサビノリについて:宮城の持続的なノリ養殖のために/食産業学群三上研究室の挑戦

吸収する光色とは補色関係の体色を示す、紅藻の「補色順応」について

スサビノリを含む“紅藻”の際立った特徴として、緑色植物では見られないフィコビリソーム(光を吸収するタンパク質複合体)を持つことがあげられます。これは葉緑体に大量に存在し、外界からの多様な波長の光を効率よく吸収してそのエネルギーを光合成装置に渡す重要な役割を果たしています。

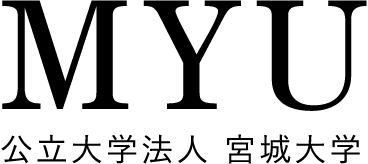

葉緑体は十数億年前に光合成細菌であるシアノバクテリアの祖先が原始真核細胞に共生して生じたと考えられており、実際フィコビリソームは現在でも紅藻とシアノバクテリアの両方に存在しています(緑色植物は進化の過程でフィコビリソームを失いました)。このフィコビリソームの主要な構成成分は赤い色素を持つフィコエリスリンと青い色素を持つフィコシアニンという色素タンパク質ですが、シアノバクテリアでは赤色光でフィコシアニンの、緑色光でフィコエリスリンの割合が増えるため【図1】、外観はそれぞれ緑と赤に変化します。このように吸収する光色とは補色関係の体色を示す生理応答は「補色順応」と呼ばれており、シアノバクテリアではその制御機構がすでに解明されています。

真核生物である紅藻でも光色に依存したフィコビリソームの組成変化の報告はすでにありますが、それが補色順応によるかどうかは不明でした。この状況は最近、佐藤さんが所属する三上研究室において、その組成変化が「補色順応」によることが証明されたことにより打開されました(Takahashi and Mikami, 2021)。

未だ解明されていない、スサビノリの「補色順応」の謎に迫る

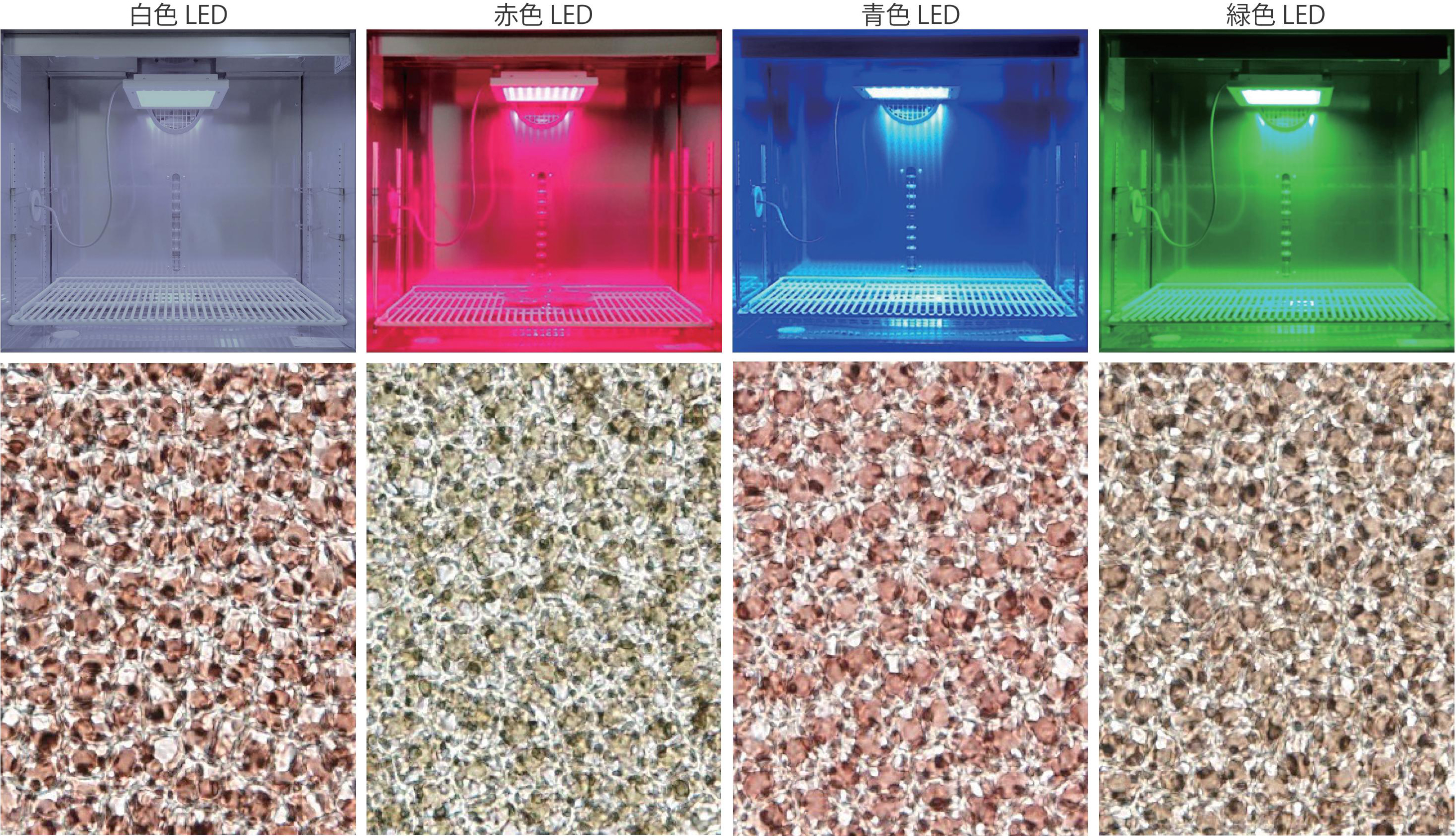

スサビノリは、照射する光色に応じて体色を変化させますが、シアノバクテリアと違い赤色光と青色光を用いる補色順応を行います【図1】。【図2】は、光色によるスサビノリの体色変化を示しており、通常培養(白色LED)では赤褐色ですが、赤色LEDでは緑に、青色LEDでは赤に変化します。緑色LEDでは緑と赤の中間色である褐色になります。

【図2】スサビノリにおける光色に依存する体色の変化

この場合、赤色光ではそれを吸収する青色のフィコシアニンが、青色光ではそれを吸収する赤色のフィコエリスリンが増加するため、そのような組成変化に応じてそれぞれ緑と赤の体色を呈します。このような変化が光色に応じて可逆的に起こることが見出され、スサビノリが補色順応を行う能力があることが証明されました(Takahashi and Mikami, 2021)。

スサビノリの補色順応の制御機構はこれまで全く不明でした。遺伝子がもつ遺伝情報は、DNA→mRNA→タンパク質という流れで発現します。DNA上の遺伝情報をmRNAへと写しとる過程を転写といいますが、シアノバクテリアの補色順応は、フィコエリスリンやフィコシアニンの遺伝子からmRNAを発現させるこの転写の段階で制御されることがわかっています。そこで佐藤さんはこの知見を踏まえ、スサビノリにおいてもそれらの遺伝子の転写が光色に応じて促進されるかどうかを確かめました。しかし、これらの遺伝子のmRNAの発現量は光色の違いによって変化はありませんでした。これは予想外の結果でしたが、スサビノリの補色順応がこれまでに知られていない新規の仕組みによって制御されていることを強く示唆しています。このように、佐藤さんは紅藻が持つ未知の生存戦略の解明につながる大変重要な成果をあげました。

海苔は日本人の食生活に密着していますが、その生産は近年の地球温暖化に伴う海水温の上昇により生産量の減少や品質の低下が顕著となっており、ノリの大規模養殖の北限である宮城県でも例外ではありません。そのため、今回受賞した佐藤さんの研究は、海藻における新規の基礎生物学的な知見を蓄積させるだけではなく、市場価値の高い黒くて光沢のある板海苔の持続的な生産を可能にする品質管理に大きく貢献することが期待されます。佐藤さんは「今回の受賞は思ってもみなかったことなのでとても嬉しいです。これから実験を進めていく上でとても励みになります。今後もスサビノリの補色順応の制御機構を明らかにするために研究を続けていきたいです。」とコメントを寄せています。

※本研究は、宮城大学・特認研究「スサビノリにおける補色順応の制御機構の解明とその養殖ノリの品質向上への応用」のサポートを得て遂行されました。深く感謝いたします。なお、本研究は東京農業大学生物産業学部の高橋潤准教授との共同研究です。

参考文献:Takahashi, M. and Mikami, K. (2021) Blue–red chromatic acclimation in the red alga Pyropia yezoensis. Algal Research 58, 102428.

日本応用藻類学会

日本応用藻類学会は、応用藻類学の進歩、ならびに、会員相互の情報交換の推進を目的とする学会です。今年度から「学生優秀賞」を設置、多くの学生会員の発表がある中で、厳正な審査の結果、栄えある最初の受賞者として佐藤さんが選出されました。会長を務める三上浩司教授からは、「宮城大学の学生が栄誉ある賞を受賞したことをとても喜ばしく思っております。今回は賞状授与を太白キャンパスの大講義室で行うことができ、コロナ禍でありながら佐藤さんに学会から直接お祝いできたことは幸いなことでした。」とのコメントがありました。

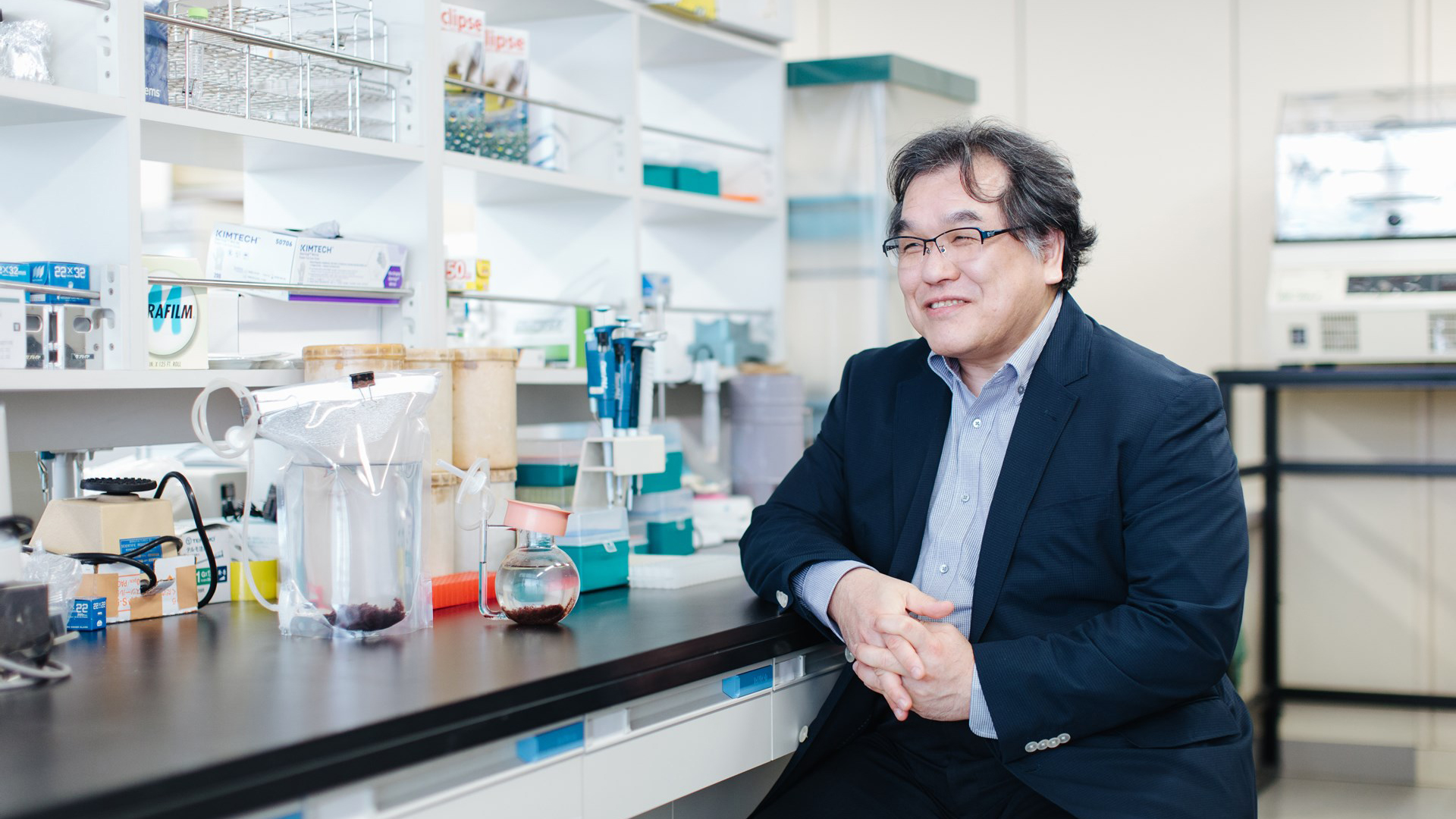

指導教員プロフィール

・三上 浩司:食産業学群 教授(プロフィールリンク)

植物分子生物学、水圏植物生理学、海藻生物学を専門分野とし、海苔の原材料であるスサビノリやウップルイノリなどの原始紅藻を研究材料として、発生・形態形成・環境ストレス応答などの基礎研究や、それらの知見を活かして、例えば地球温暖化のノリ養殖業へのダメージを緩和するための技術開発や高温耐性品種の作出などの応用研究を行っています。また、日本応用藻類学会の会長を務め食産業学群に学会本部を設置するなど、宮城県を中心とした「東北から世界に向けた海藻研究成果の情報発信」にも取り組んでいます。