新着情報

24.11.05

石内准教授の令和元年台風19号による浸水被害、住民の避難行動と事前準備に関する研究がIntechOpen Book Seriesに掲載

事業構想学群石内鉄平准教授は、都市計画、空間情報工学、景観工学、地域防災について教育・研究活動を行っており、災害大国であるわが国において、被災者をなくすためのまちづくりについて日々取り組んでいます。このたび、令和元年台風19号(東日本台風)を事例として、被災地における現地調査およびヒアリング調査の結果から、河川氾濫時における浸水状況と住民の避難行動、事前準備の状況に関する研究成果が、石内准教授が分担執筆した英文書籍「IntechOpen Book Series “Civil Engineering” Floods - Hydraulics and Hydrology」Chapter 4として掲載されましたのでお知らせいたします。

| "IntechOpen Book Series"は、科学・技術・医療・社会・人文科学分野の図書出版社であるIntechOpenが、2021年9月15日より出版しているオープンアクセス図書です。現在では、研究分野の図書シリーズにも適用されオープンアクセス学術出版社協会「OASPA(Open Access Scholarly Publisher's Association)」他多数のオープンアクセス出版団体に加入しており、非常に参照されている英文書籍です。 |

令和元年台風19号(東日本台風)いわき市役所提供

災害時に避難行動が進まない理由のひとつ「正常性バイアス」

私たちの暮らす日本列島は、美しく自然豊かで、周囲は海で囲まれ多くの山と水資源に恵まれています。しかし、これまで多くの自然災害に見舞われてたほか、近年では異常気象が激甚化・頻発する傾向にあり、強い台風や局所的豪雨などによる気象災害が毎年のように発生し被害が出ています。

度重なる災害で報告されている課題のひとつに、有事の際に住民避難が進まない点が挙げられます。この理由のひとつとして、災害情報が伝わる際の「正常性バイアス(Normalcy bias)」が挙げられます。正常性バイアスとは、多少の異常事態が起こっても、それを正常の範囲内としてとらえ、心を平静に保とうとする働きのことで、本来は日々の生活を送るために必要な心の働きです。しかし、本当に危険な場合にも、それを異常と認識せず、避難などの対応が遅れてしまうといったマイナスに働くケースがあり、時にはそれが命取りとなる場合もあります。

石内准教授は、実際に災害が起こったエリアにおける避難行動・事前準備の実態を調べることで、ハザードマップ等で想定される被害との差を比較し、身を守るための適切な行動計画を多くの方が考えるきっかけとなるのではないか、と考えました。今回の研究は、令和元年台風19号(東日本台風)によって洪水被害を受けた地域を対象として、浸水被害の状況や避難行動、事前準備について現地調査およびヒアリング調査を実施、さらに、集中豪雨の際に懸念される土砂災害警戒区域内の居住する住民を対象として、危険性に関する認知度および移住に関する意識調査をまとめ、考察したものです。

実際に災害が起こったエリアにおける避難行動・事前準備の実態を調査

今回の研究の調査対象地域は、福島県いわき市夏井川流域の平下平窪地区および宮城県柴田町白石川流域の船岡地区です。どちらの地域においても東日本台風において亡くなった方はいなかったものの、発災時における避難行動や事前準備については、ご家庭の事情や個人の意識によって異なることが確認されました。

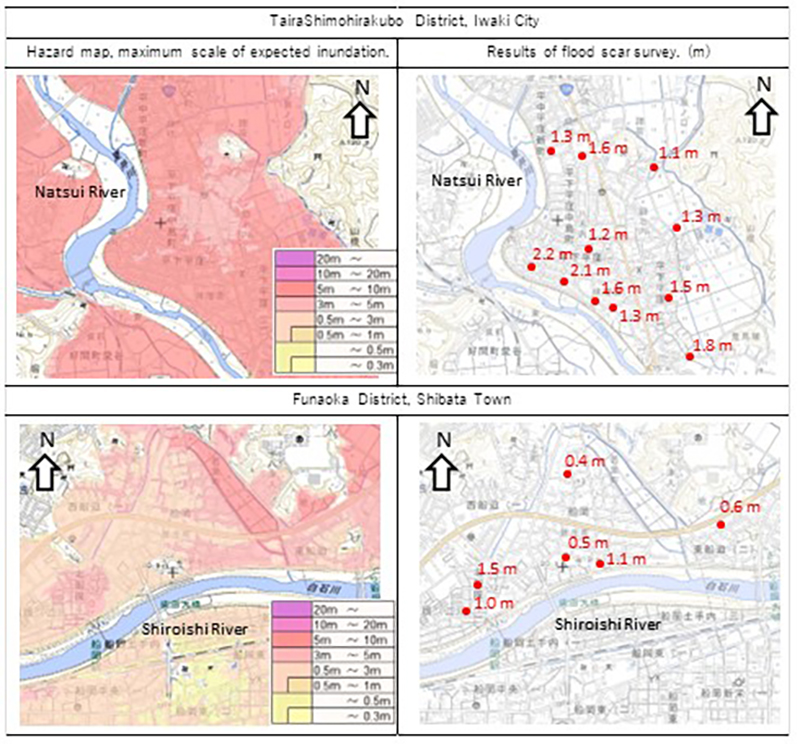

図1:いわき市平下平窪地区および柴田町船岡地区のハザードマップと浸水痕

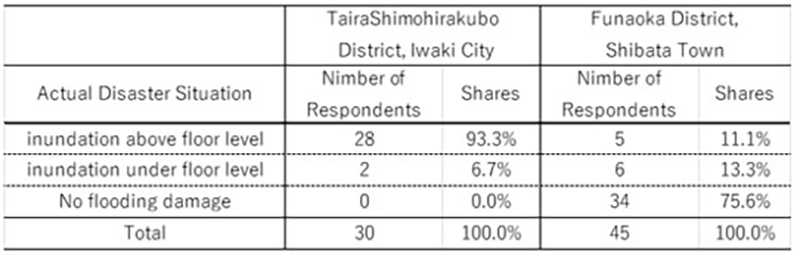

表1:いわき市平下平窪地区および柴田町船岡地区の被災状況

図1はいわき市平下平窪地区および柴田町船岡地区におけるハザードマップと浸水痕の調査結果です。平下平窪地区では最も水位が高かったのは2.2m、船岡地区では1.1mであることが確認されました。いずれも床上浸水の被害にはあっていますが、避難所に向かうことができなかった場合でも、垂直避難によって命を守ることができたことが推測されます。また、発災時における避難状況を表1に示します。ヒアリング調査30件のうち平下平窪地区での床上浸水は93.3%、船岡地区では11.1%でした。

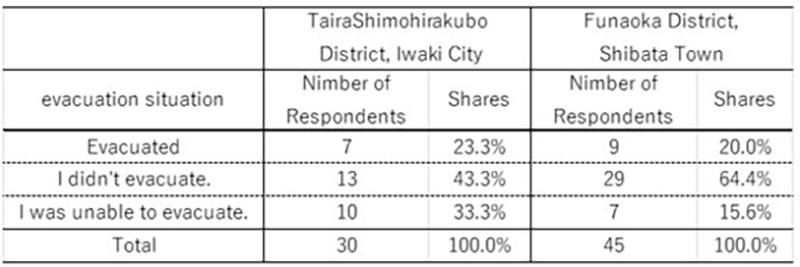

表2:指定避難所への避難状況

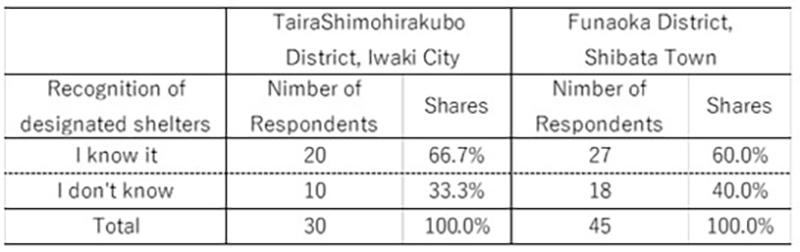

表3:指定避難所の認知度

表2に指定避難所への避難状況、表3に指定避難所の認知度について示します。平下平窪地区および船岡地区ともに、避難しなかった方が最も多く、表3より、指定避難所について把握されていない住民も3割から4割程度存在することがわかりました。加えて、表3からは避難することができなかった住民の存在も確認されました。

「2階に避難すれば安全だと思った」…しかしハザードマップを見ると?

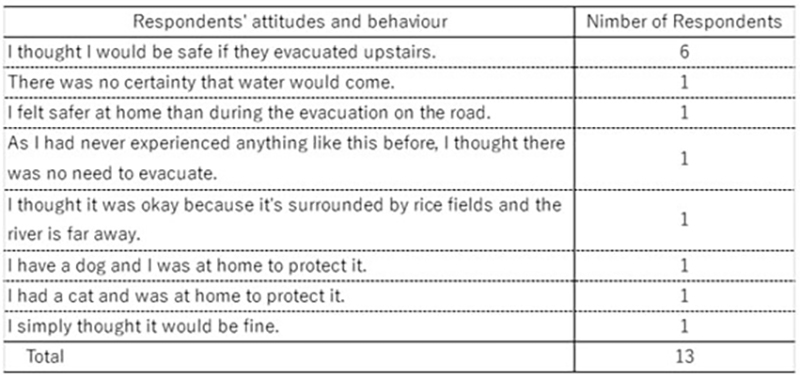

これらの理由として、避難しようと玄関を開けた時には、既にあたり一面水に覆われていたといった回答が得られています。さらに、表2で示した避難しなかった(避難するつもりがなかった)平下平窪地区の13名の理由を表4に示します。さまざま理由が挙げられていますが、最も多いのは「2階に避難すれば安全だと思った」という回答です。

表4:平下平窪地区における避難しなかった(避難するつもりがなかった)の理由

令和元年台風19号(東日本台風)では、図2から浸水深は最大でも2.2m程度であり、垂直避難によって命を落とすことはありませんでした。しかし、最も重要な点ですが、これらのエリアはハザードマップ上では浸水深が5m以上も有りうる地域に該当していた、という点です。ハザードマップで想定される大規模な洪水氾濫が起こった場合、今回の避難行動ではより大きな被害につながったことが推測されます。

ハザードマップは、洪水浸水想定区域や土砂災害のおそれある区域などを地図に示したもので、洪水や土砂災害、津波からの避難行動、災害への備えに役立つ情報などが掲載されています。土砂災害防止法に基づき、市町村に作成が義務付けられており、現地の地形、対策施設の状況、土地の利用状況等の現地調査により作成されています。もしもハザードマップに記載どおりの大規模な洪水氾濫が起こった際には、どのようなことが自身の身に起こる可能性があるのか想像することは極めて大切です。自分たちの暮らしている場所が、ハザードマップ上どのような危険性を有しているのか、そして、有事の際には命を守る判断が的確にできるように事前に準備しておくことが重要となります。

令和元年台風19号(東日本台風)以降も、わが国では多くの災害が起こり続けています。今回の調査は2つのエリアに関するものですが、他のエリアでも避難行動や事前準備を考える際の一助になるかもしれません。本書籍はOpenBook(無料)です。もしご興味があれば適宜ダウンロードの上ご一読頂ければ幸いです。

研究者プロフィール

・石内 鉄平:事業構想学群 准教授

『潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の実現』を目指して、都市・地域計画や景観工学、空間情報工学(測量・GIS・リモートセンシング等)といった分野で研究を行っており、ライフスタイルや価値観の多様化、社会的諸問題を考慮し、よりよい地域社会の実現に向けて有意義な研究を実践していきたいと考えています。

石内准教授は、この他にもKHB受託研究「防災教育活動の実施による地域住民の防災意識醸成に関する研究」の一環で「~khb×SDGs企画~ 誰ひとり取り残さない防災を楽しく学ぶ 防災運動会 & アドベンチャー」に参画している他、亘理町受託研究「情報通信技術を活用した防災意識の醸成に関する研究」の一環として、小学生向けにデジタル地図で「防災」を考えるワークショップを実施するなど、広く防災に向けた活動を展開しています。

石内准教授は、下記のプログラムにも参画しています。

Downstreamから学ぶDX

- 【宮城県×宮城大学】8/31DX人材育成プログラム 「Downstream から学ぶDX」事例紹介・導入ワークショップを実施(2024年度)

- 【宮城県×宮城大学】8/1DX人材育成プログラム 「Downstream から学ぶDX」記者発表を実施(2024年度)

- 「Downstreamから学ぶDX」リスキリングプログラム事例&導入ワークショップ (2023年度)

未来志向型アントレプレナーシップ

- 9/14高校生向け「未来志向型アントレプレナーシップ教育プログラム」ワークショップ(2024年度)

- 【宮城大学×尚絅学院高等学校】未来志向型アントレプレナーシップワークショップ(2024年度)

- 高校生向け教育プログラム「未来志向型アントレプレナーシップ教育プログラム」を過去最大規模で開催(2023)

- 【宮城大学×宮城県多賀城高等学校】未来志向型アントレプレナーシップワークショップ(2023年度)

- 【宮城大学×宮城県古川高等学校】未来志向型アントレプレナーシップワークショップ(2023年度)

- 【宮城大学×仙台育英学園】 未来志向型アントレプレナーシップワークショップ(沖縄) (2023年度)

- 【宮城大学×仙台育英学園】未来志向型アントレプレナーシップワークショップ (2023年度)