新着情報

21.03.17

風間逸郎教授と看護学群4年生が、女性が筋ジストロフィー(デュシェンヌ型)を発症するメカニズムを発見

看護学群の風間逸郎教授は、病態生理学・内科学・一般生理学を専門分野としており、内科の専門医として、現在も患者さんの診療に携わっています。このたび、研究指導している看護学群4年生と共に「男性のみに発症するとされてきた筋ジストロフィー(デュシェンヌ型)が実は女性でも発症するメカニズム」について、新たな知見を発見しました。また、これまで国内外で明らかにされてきた報告をもとに考察し、発症予防や家族へのケアなど、看護の臨床現場で実践できる内容を考察し、和文雑誌(掲載決定)に発表する予定です。

| 本研究は、2020年度看護学群4年生・百井康子さんが、“筋ジストロフィー”をテーマとして、主に過去の文献検討による卒業研究を行うにあたって風間教授がその指導を行いまとめたものです。今回、和文雑誌に発表する予定の論文は、百井さんが筆頭著者、風間教授が責任著者となっています。 |

“筋ジストロフィー” 患者さんとの出会いをきっかけに

本論文の筆頭著者である百井さんは、高校生の時に出産を契機にデュシェンヌ型筋ジストロフィーを発症した女性患者さんに出会いました。さらにこの女性は、軽度の症状により本疾患を発症する“ジストロフィノパチー”の患者さんでした。百井さんは従来、デュシェンヌ型筋ジストロフィーは男性のみに発症するとされていたため、「なぜ」という思いをずっと抱いていました。国内外の過去の文献をひも解くと、実は出産後にジストロフィノパチーを発症した症例はいくつか報告されていましたが、いずれも発症のメカニズムまでは明らかにされていませんでした。そこで、百井さんは風間教授の指導の下で卒業研究としてその発症メカニズムに迫り、ついにその謎を解くことができました。

デュシェンヌ型筋ジストロフィー自体の発症メカニズムと女性保因者の発生

そもそも筋ジストロフィーとは、全身の筋肉が変性・壊死することにより、進行性に筋力が低下してしまう病気です。中でも患者数が最も多い“デュシェンヌ型”とよばれるタイプは進行が速く、筋力の低下が幼児期から始まり、10歳前後で歩行困難にまで至ってしまいます。心臓の筋肉や呼吸の筋肉までも侵されてしまい、心不全や呼吸不全の状態になると命にかかわることもあります。このデュシェンヌ型筋ジストロフィーは、“ジストロフィン”という名前の遺伝子が何らかの原因で傷ついてしまうことにより、それが合成するタンパク質(ジストロフィン蛋白)が欠損しておこります。ジストロフィン遺伝子は、男性に1本、女性に2本ある“X染色体”の上にあるため、もしこの遺伝子が傷ついてしまった場合、1本しか持たない男性は病気になり、もう1本残っている女性は病気になりません。ただし、傷ついた遺伝子を持っているので“保因者”とよばれます。

妊娠・出産を機にジストロフィノパチーを発症するメカニズムを考察

すべての遺伝子はDNAで構成され、その遺伝情報をもとにタンパク質がつくられます。最近になって、“エピジェネティクス”といって、タンパク質になる遺伝情報と、ならない遺伝情報とが選り分けられることが分かってきました。それは、DNAやその周りのヒストンとよばれる構造が環境要因によって変性を起こし、X染色体が不活性化されてしまうというものです。この変性の引き金となるのは、気候・天候、栄養、化学物質、生活習慣、感染、炎症のほか、悪性腫瘍への罹患や動脈硬化、加齢、過度の運動など、いずれも生体にとってのストレスであることが分かってきました。

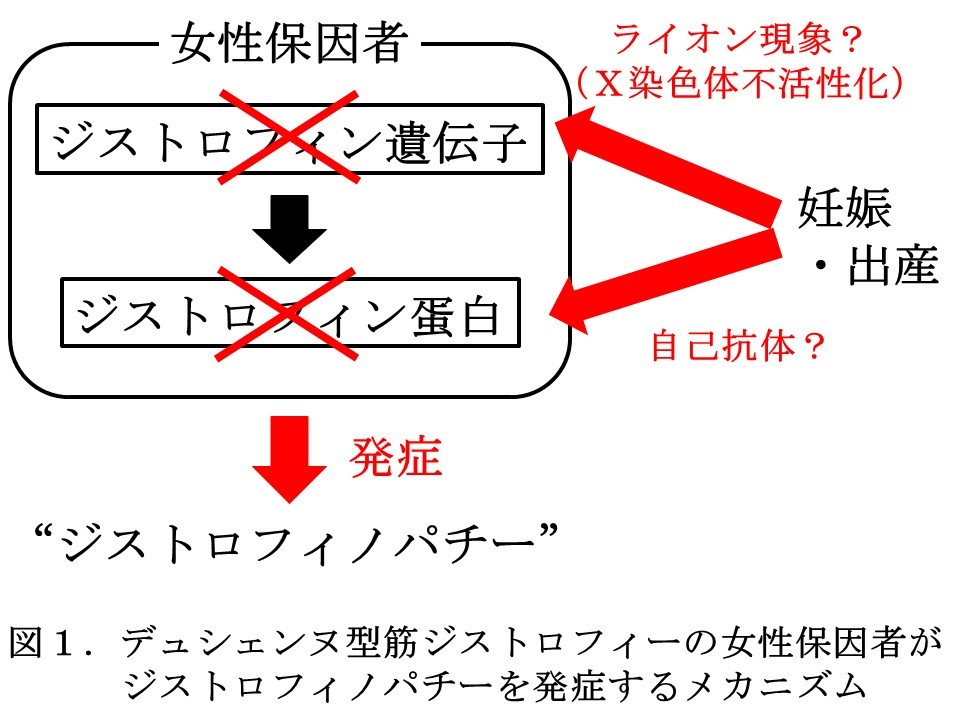

そこで、風間教授らはこの“エピジェネティクス”というメカニズムによって女性保因者がジストロフィノパチーを発症してしまうのではないかと考えました。(図1)これは、女性にとって身体的に大きなストレスとなる妊娠や出産によってX染色体が不活性化される可能性は十分に考えられるからです。このことから、デュシェンヌ型筋ジストロフィーの保因者であることを早期に診断しておくことの重要性を指摘することができます。

つまり、筋ジストロフィー患者と血縁関係にある女性、とくに患児の母親に対しては積極的に遺伝カウンセリングを行い、遺伝子検査をすすめる必要があるということです。保因者であることを把握しておくことで、発症予防あるいは発症の早期発見・早期治療で疾患の進行を遅らせることにつなげられると思われます。

母親の発症予防と負担軽減のために、看護師として実践できるケアについて

看護師としては、保因者に対して発症の引き金となりうる外的要因を避けるような日常生活指導を行うことで発症リスクを軽減することもできると思われます。また、デュシェンヌ型筋ジストロフィーは主に小児期に発症するため、養育者である親が患児の意思を代弁しながら治療に臨み、患児を支える役割を担います。患児の成長とともに常に変化する身体の状況に対応しながら日常生活を送らなければなりません。しかも、患児への介護を抱えつつ、将来的な自分自身の発症リスクに対する不安もあり、肉体的・心理的な負担は計り知れません。その負担を少しでも軽減するための在宅看護の導入推奨や各ピアサポートの紹介など、家族に対する心理的ケアも積極的に行っていく必要があると考えます。

風間教授は「今後も、臨床から発想した研究の成果を再び臨床に還元することを目標とし、日々研究に取り組んでまいります。学生さんでも教職員の方でも、一緒に研究をやってみたい人は、是非ご一報ください。在学中だけでも“研究者”になってみたい!学会で発表してみたい!論文の著者になってみたい!という人でも構いません。いつでもスタンバイしてお待ちしております」とのメッセージを寄せました。

( kazamai(a)myu.ac.jp メールの際は(a)を@に変えてご連絡願います)

研究報告の詳細について

なお、本研究報告は、「難病と在宅ケア」(日本プランニングセンター)に研究論文として掲載される予定です。また、風間教授が最近発表した医学・看護学に関連する主な研究成果については、以下の和文・英文雑誌に掲載されています。(いずれも風間教授が責任著者)

Catechin synergistically potentiates mast cell-stabilizing property of caffeine(本学看護学群学生が筆頭著者)

心電図検査における人為的ミスの発生と予防―ウシガエル心電図を用いた検討―(本学看護学群学生が筆頭著者)

麻疹に対するビタミンA補充療法の意義と看護現場での実践(本学看護学群学生が共著者)

α 1-Adrenergic Receptor Blockade by Prazosin Synergistically Stabilizes Rat Peritoneal Mast Cells

Acute Bronchitis Caused by Bordetella Pertussis Possibly Co-Infected with Mycoplasma Pneumoniae

研究者プロフィール

・風間 逸郎(かざま いつろう):看護学群教授

<参考>

風間教授が主催する生理学研究所研究会(上皮膜研究グループ)が9/5~9/6開催されます

看護学群・風間逸郎教授が腎臓の線維化における新規病態メカニズムを発見

看護学群・風間逸郎教授が研究指導する学生達が「心筋梗塞でおこる心電図異常のメカニズム」を証明しました

看護学群・風間逸郎教授がアナフィラキシーに対する新規治療法を発見

看護学群・風間逸郎教授が新型コロナウイルス感染症に対する新規治療法の可能性を発見

新型コロナウイルス感染症の“後遺症”に対する治療法を発見/看護学群・風間逸郎教授

麻疹(ましん)に対する新規治療法の可能性と臨床現場での有用性/看護学群・風間逸郎教授が卒業研究の学生と報告

心電図検査における人為的ミスの発生と予防/看護学群・ 風間逸郎教授が卒業研究の学生と報告

風間研究室の学生が「カフェインやカテキンによる抗アレルギー作用」のメカニズムを証明