新着情報

25.09.24

食産業学群森本素子教授と東北大学大坪和香子助教が、加齢による2型免疫の低下には腸内フローラの応答鈍化が関与していることを発見、Scientific Reportsに掲載されました

食産業学群の森本教授は、加齢による2型免疫(※1)応答の低下の機序解明に取り組んできました。その機序に、腸内細菌とその代謝物が関与しているのではないかと考え、消化管内線虫感染マウスモデルを用いて、腸内細菌やその代謝物の加齢変化について解析し、若いマウスでは線虫感染後に細菌叢の構造変化や代謝物の変化が起こるのに、加齢期にはその応答が鈍化していることを見出しました。

| https://www.nature.com/articles/s41598-025-16730-x Aging impairs type 2 immune responses to nematodes associated with reduced gut microbiota responsiveness. Morimoto M, Tanaka S, Jinguji K, Ikeda-Ohtsubo W.Sci Rep. 2025 Aug 26;15(1):31385. |

| プレスリリース:加齢による寄生虫排除不全には2型免疫の低下と腸内フローラの応答鈍化が関与している |

| ※1.2型免疫:タイプII免疫とも呼ばれ、2型ヘルパーT細胞が中心となり、2型サイトカイン(※2)IL-4/5/13を介して好酸球・肥満細胞等を活性化し寄生虫排除に働く免疫応答。アレルギー反応にも中心的役割をもつ。 |

| ※2.サイトカイン:免疫細胞などが分泌する生理活性物質で、細胞間の情報伝達や免疫応答の調節を担う。 |

加齢に伴い免疫機能の低下や感染症、炎症性疾患の発症リスクが増加する

腸内細菌とその代謝物の関係性に注目し、そのメカニズムを明らかに

先進国を中心に高齢化が加速し、健康寿命の延伸は全世界的な課題となっています。加齢に伴い免疫機能が低下し、感染症や炎症性疾患の発症リスクが増加しますが、その機序の詳細はわかっていません。近年、免疫細胞は一律に機能低下するのではなく、ナイーブT細胞の減少とメモリーT細胞の増加、サイトカイン産生のアンバランス、炎症反応の亢進など、多面的な変化を示すことが報告されています(Zanni et al., 2003; Spencer et al., 1997)。

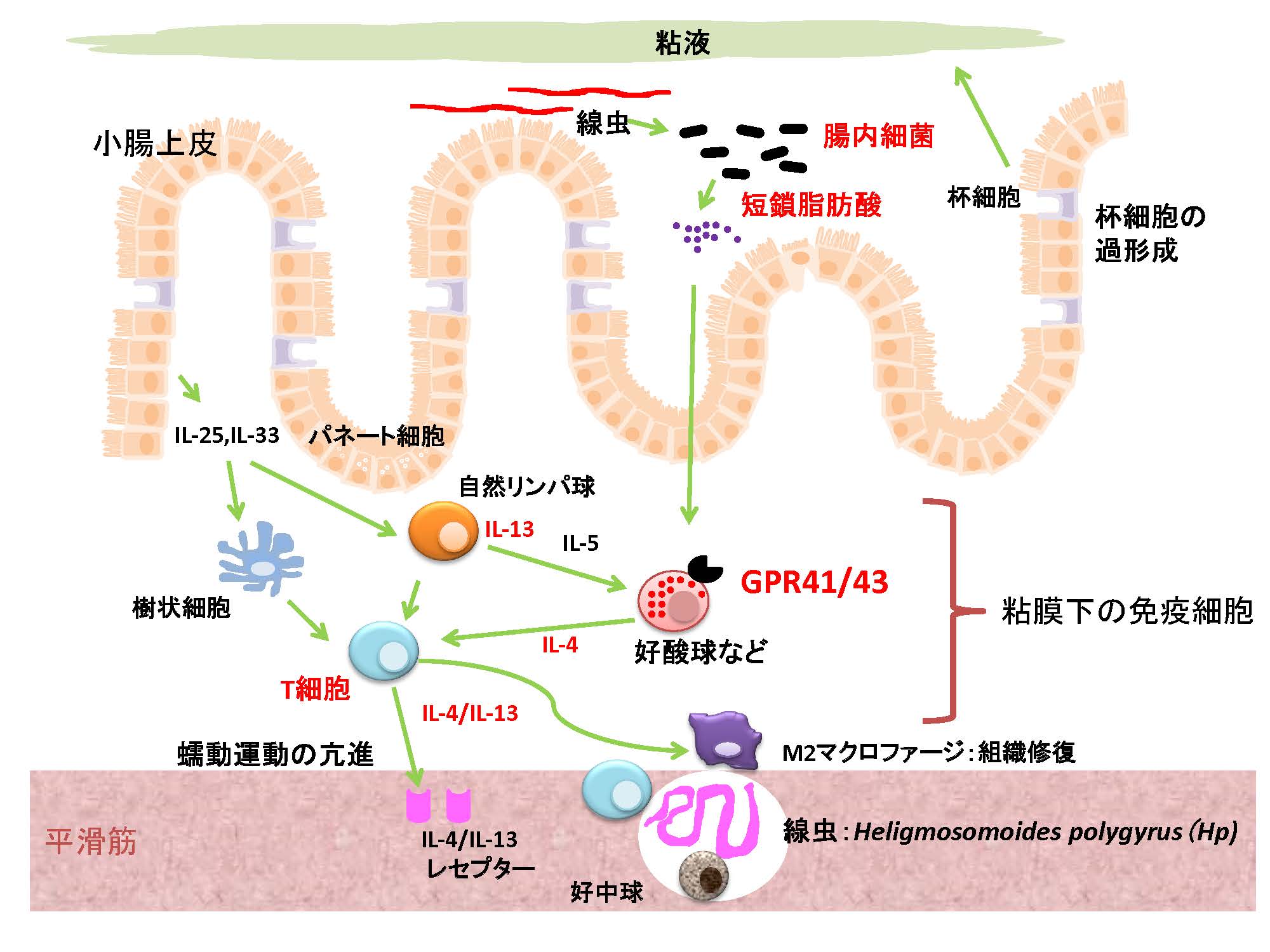

消化管は、腸内細菌や寄生虫を含む多様な微生物と宿主が相互作用し、全身の免疫恒常性を制御する重要な器官です(図1)。特に微生物由来の代謝産物は、免疫応答の活性化や抑制に関与する新たな因子として注目されています。寄生虫感染に対する2型免疫応答は、この微生物−宿主クロストークに大きく依存しており、無菌マウスでは全く異なる免疫パターンを示すことが報告されています。さらに、寄生虫感染率の高い集団では腸内細菌叢の多様性が高く、アレルギーや炎症性腸疾患(IBD)の発症率が低いことが疫学的に知られています。このようなことから、森本教授は加齢期の免疫応答の低下には腸内細菌とその代謝物が関係しているのではないかと考えました。

図1.線虫が感染した時の小腸における宿主免疫応答の概念図

免疫学と細菌学の研究者がタッグを組む

本学食産業学群の森本教授と東北大学大学院農学研究科の大坪助教が共同研究を開始した背景には、東北大学歯学部・農学部と宮城大学の連携で設立した「革新的食学拠点」があります。革新的食学拠点は、「食べる」「食品」「栄養」の学際共創科学に基づき健康と幸福を実現することを目的としており、これまで共通の研究分野を有しつつも連携する機会の少なかった歯学・農学・食産業学の研究者が、大学間連携によるイノベーションを図るために設立されました。具体的な活動として、研究発表とグループディスカッションを行う年3回の合同ミーティングと年1回の合同シンポジウムに加え、若い研究者の共同研究を支援するためのスタートアップ支援制度を設けて、研究者の異分野共同研究を推進しています。

森本教授と大坪助教は、令和3年度の合同ミーティングにて研究発表とグループディスカッションで出会い、同拠点のスタートアップ支援制度を活用し、共同研究が始まりました。免疫学と細菌学の研究者がタッグを組み、加齢期の腸内細菌叢の構造変化や代謝産物の変化と、宿主応答の関連について明らかにすることができました。

加齢による寄生虫感染防御の低下と腸内細菌の関係を探る

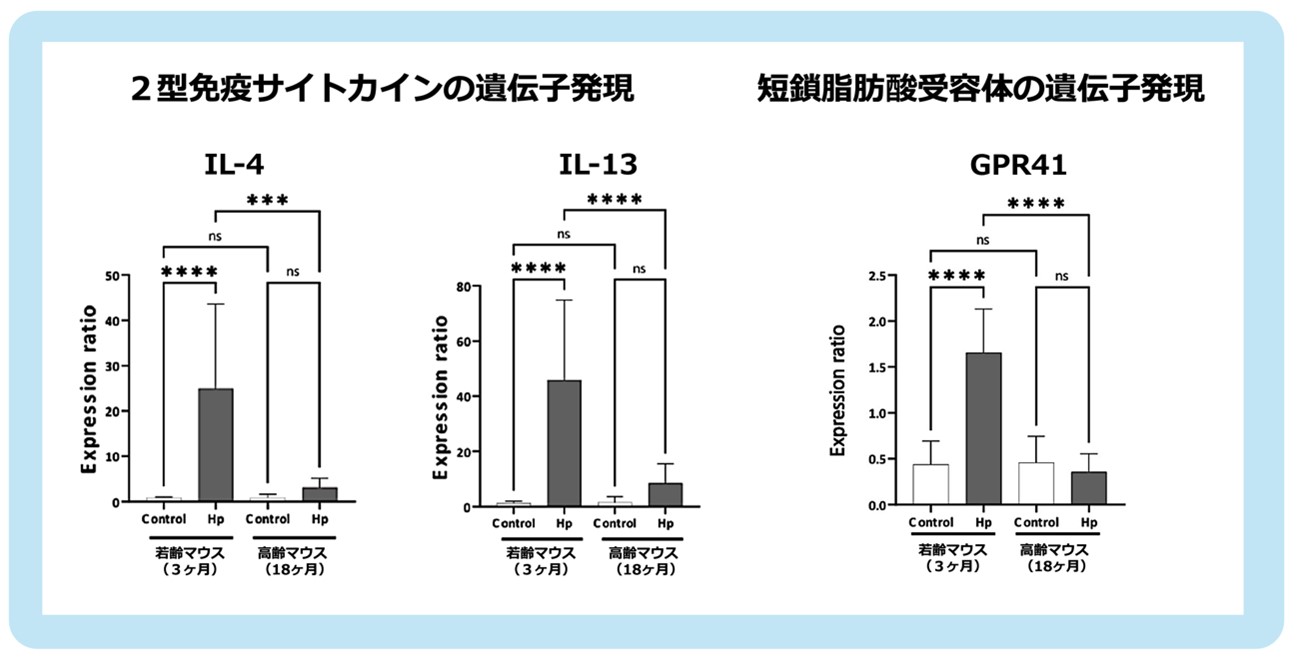

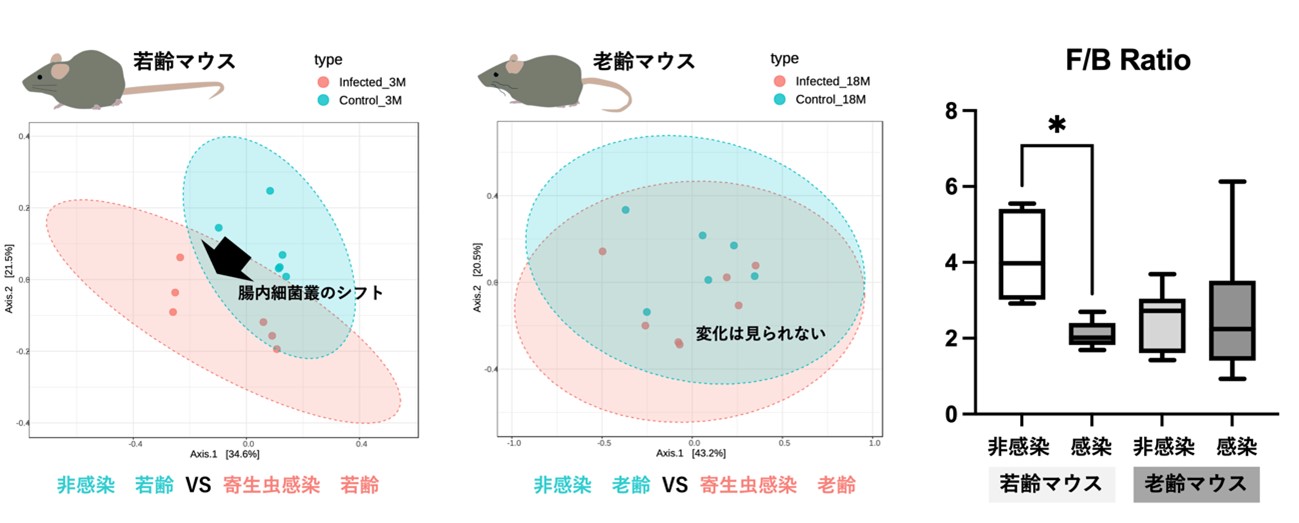

腸管寄生線虫による感染は、寄生虫を速やかに排除するために強力な「2型免疫応答」を誘導します。しかし、私たちのこれまでの研究により、18か月齢のマウスでは2型サイトカインの産生が低下し、寄生虫の排除が阻害されることがわかりました。本研究では、げっ歯類の消化管線虫であるHeligmosomoides polygyrus(Hp)を感染させた若齢マウス(3か月齢)と高齢マウス(18か月齢)を比較し、年齢による免疫応答の低下と腸内環境の関係を調べました。その結果、若齢マウスではHp感染によりTh2サイトカイン(IL-4やIL-13など)や短鎖脂肪酸(※3)受容体(GPR41/43)の発現が上昇し、盲腸内の短鎖脂肪酸(特に酢酸やプロピオン酸)も増加しました(図2)。一方、高齢マウスではこれらの増加がみられませんでした。また、若齢マウスではHp感染によって腸内細菌叢の組成が大きく変化し、Bacillota/Bacteroidota比の有意な低下が確認されましたが、高齢マウスではその変化が弱くなっていました(図3)。これらの結果から、加齢による寄生虫感染防御の低下には、腸内細菌の応答性の減弱が関与している可能性が示されました。

図2.腸管寄生虫の感染(Hp)、非感染(Control)時の若齢マウスと老齢マウスを遺伝子発現の違い。若齢マウスでは、腸管寄生虫の感染への迅速な2型免疫応答とそれに伴う短鎖脂肪酸量の上昇および短鎖脂肪酸受容体の発現増強が観察された。

図3.腸管寄生虫への感染応答として、若齢マウスの腸内フローラは大きく変化するが、老齢マウスでは変化がほとんど見られなかった。F/B 比(F/B Ratio)は特定の腸内細菌の構成比比率を表す指標。

| ※3.短鎖脂肪酸(SCFA, Short-chain fatty acids):腸内細菌が食物繊維等を分解・発酵して産生する酪酸・酢酸・プロピオン酸などの低分子脂肪酸。 |

本成果は、腸内フローラ(※4)の改善が免疫老化の予防に寄与する可能性を示しています。本研究により、若いマウスに特徴的な細菌、加齢期に増加する細菌などが特定できました。今後は、特定された細菌の投与実験などを行い、加齢期の2型免疫応答減退の機序をさらに詳細に解明していきたいと考えています。2型免疫は寄生虫の排除だけではなく、アレルギー反応や過剰な免疫応答の制御にも関与することが報告されています。今回の成果をもとに、2型免疫と腸内フローラの関係を詳しく調べる研究が進むことで、これらの疾患の理解が深まることが期待されます。

| ※4.腸内フローラ(Gut microbiota):腸内細菌叢と同義。腸管内に生息する、数百種類、数百兆個に及ぶと言われる微生物の群集で、菌体や代謝産物が宿主と相互作用することにより代謝や免疫に大きな影響を与える。 |

研究者プロフィール

・森本 素子:食産業学群 教授

病原体から体を守る仕組みが免疫です。病原体にはウイルス、細菌、真菌、寄生虫などがあり、それぞれ異なる反応が起こります。細菌やウイルスのように細胞の中に感染するタイプの病原体が進入すると1型免疫応答が、線虫のように細胞の外に感染するタイプの病原体が進入すると2型の免疫応答が起こります。当研究室では、主に、2型免疫応答の作用機序について研究を進めています。

<関連>

- 小林教授・森本教授らグループ「ウシの妊孕性向上のためのデバイス」について特許申請

- 森本教授が2021年度家畜衛生学雑誌論文賞を受賞「宮城県の放牧牛における寄生虫浸潤度と駆虫プログラムの実施状況調査」

- 震災から10年、被災者と歩んだ学生ボランティア団体@GREENのあゆみ

- 病気に負けない体をめざして~食と免疫~ /森本 素子 教授による健康増進のススメ

- 福島第一原発の事故と放射線影響~避難区域に残された動物の調査から

- 学生団体”@GREEN”による「朝ごはんフェア」が、みやぎ食育奨励賞を受賞

- 森本教授のブログ:寄り道まわり道遠くへ行く道

- オンライン公開講座「コロナ禍で活きる宮城大学の知」