新着情報

25.11.25

世界初!「コケの胞子は宇宙でも生き延びる」日渡教授らの共同研究成果が、学術誌 iScience に掲載

宮城大学・植物分子遺伝育種学研究室(日渡祐二教授)では、生物の進化の視点を踏まえながら、植物の生理的なしくみや細胞のはたらきを解き明かし、食料生産やバイオマス利用に役立つ”有用形質”がどのように生み出され、制御されているのかを研究しています。このたび、日渡祐二教授と大学院生の中村恵太さんらが参加した北海道大学のメンチャンヒョン博士研究員・藤田知道教授を中心とする共同研究の成果として、ヒメツリガネゴケの胞子が実際の宇宙空間で長期間生存できることを世界で初めて実証しました。この実験には、宮城大学で育てたヒメツリガネゴケ胞子が使用され、国際宇宙ステーション(ISS)を利用した宇宙実験によって、その驚くべき「生存力」が確認されました。これら研究の成果は、学術誌iScienceに2025年11月21日付で掲載されましたのでお知らせいたします。

| Extreme Environmental Tolerance and Space Survivability of the Moss, Physcomitrium patens(ヒメツリガネゴケの極限環境耐性と宇宙空間での生存性) |

| プレスリリース:コケの胞子、宇宙でも生き延びる~持続可能な宇宙居住への第一歩~ |

過酷な環境に対する高い耐性を持つコケ植物

将来的な宇宙生態系構築への応用可能性を探る

コケ植物は約5億年前に初めて陸上に進出した植物であり、乾燥や紫外線、極端な温度変化といった過酷な環境に対する高い耐性を進化させてきました。そのため、研究グループはコケを地球外環境での生存能力を評価する理想的なモデル生物と位置付け、その宇宙利用の可能性に注目してきました。しかし、従来の宇宙空間曝露実験は主に種子植物を対象としており、コケ植物についての実宇宙環境下でのデータはほとんど得られていませんでした。本研究では、この未解明の空白を埋めるため、地上での耐性試験とISSでの実宇宙曝露実験を組み合わせてコケの胞子の生存能力を検証し、将来的な宇宙生態系構築への応用可能性を探りました。

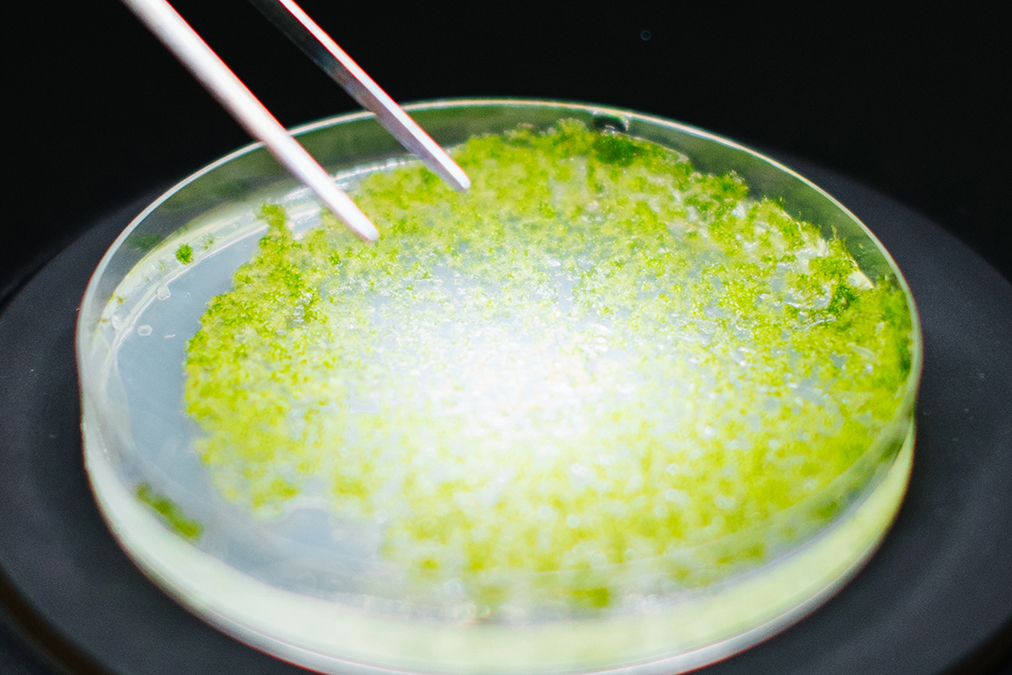

宇宙空間環境に9か月間曝露、地上で発芽率を中心に解析

研究グループは、ヒメツリガネゴケの3種類の組織(原糸体(protonema)(※1)、ストレス耐性細胞(brood cell)(※2)、胞子)を対象に、それぞれの極限環境下での耐性を比較しました。各組織に紫外線(UV―C)、極低温(-80℃)、高温(55℃)、真空状態といった過酷な条件を与え、その生存性を評価しました。その結果、他の組織に比べて胞子が特に高い耐性を示したため、次に胞子を用いた実際の宇宙曝露実験を行いました。

| ※1.原糸体(protonema):胞子が発芽した直後に糸状に伸びるコケの幼体部分のこと。コケ植物体の基盤となり、やがて茎葉体を形成する。 |

| ※2.ストレス耐性細胞(brood cell):乾燥などの厳しい環境で生き残るために、原糸体上に形成される特殊な構造を持つ耐性細胞のこと。英語では brood cell と呼ばれる。通常の原糸体細胞よりも細胞壁が厚く、代謝が抑制された状態で長期生存できる。 |

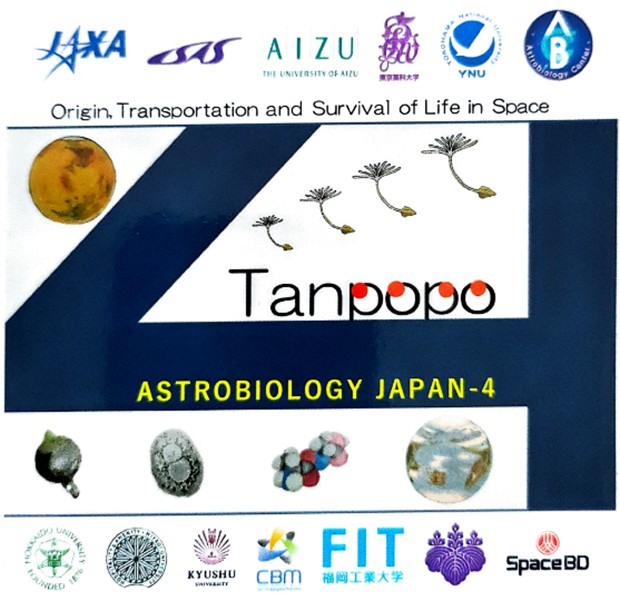

図1.たんぽぽプロジェクト4のミッションデカール

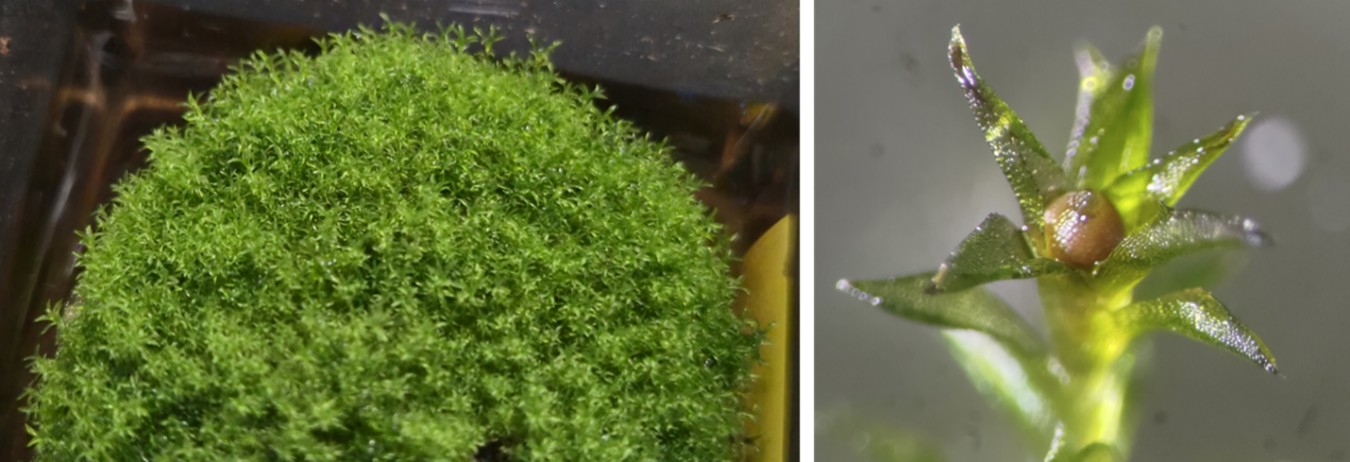

図2.ヒメツリガネゴケ(Physcomitrium patens)(左図)と茎葉体の上部にできた胞子体(右図)

宇宙曝露実験は、日本の「たんぽぽ(Tanpopo)4」ミッションの一環として実施されました(図1)。JAXAが開発し、ISSの「きぼう」日本実験棟にある船外実験プラットフォームに設置された中型曝露実験アダプタ(i-SEEP)上の簡易曝露実験ブラケット(ExBAS)に、乾燥状態のヒメツリガネゴケの胞子体(※3)を滅菌アルミプレート上で固定して搭載しました(図3,4,5)。そして、真空、微小重力、宇宙放射線、紫外線、極端な温度変動などで特徴づけられる宇宙空間環境に約9か月間曝露しました。

| ※3.胞子体(sporophyte) … コケ植物の生活環のうち、受精後に形成される二倍体(2n)の世代。茎の先端に形成される蒴(さく、sporangium)の中に減数分裂により作られた多数の胞子(一倍体=1n)を含み、成熟すると胞子を放出して次の世代を生じる。今回の研究では、この胞子体をまるごと宇宙空間に曝露して耐性を調べた。 |

図3.「たんぽぽ」実験で使用された宇宙曝露ユニットとその内部に搭載されるサンプル基板

曝露期間終了後、試料は帰還カプセルによって地上へ回収され、発芽率を中心に解析が行われました。また、宇宙での曝露と並行して、地上でも真空や紫外線、温度変化など同様の条件を再現した対照実験を実施し、宇宙環境がコケ胞子に与える影響を比較評価しました。

図4.曝露実験ブラケット(ExBAS)

©Copyright JAXA/NASA .All Rights Reserved.

図5.宇宙飛行士がISS内で「たんぽぽ」実験の曝露パネルをExBASに取り付け

©Copyright JAXA/NASA .All Rights Reserved.

ヒメツリガネゴケの胞子が宇宙環境下でも長期間生存可能を明らかに

~持続可能な宇宙居住への第一歩~

本研究により、ヒメツリガネゴケの胞子が実際の宇宙環境下でも長期間生存できることが確認されました。ISSの船外に約9か月間曝露された胞子は、地上に回収後、80%以上が正常に発芽しました。今回の成果は、コケ植物が宇宙空間の真空、宇宙放射線、微小重力、極端な温度変動といった過酷な環境を耐え抜き、生存できることを実験的に証明した初めての重要な成果です。特に、コケの胞子は種子植物の種子に相当する生殖構造体であり、本研究により「コケの種子」が実際の宇宙空間で生存可能であることが初めて明らかになりました。すなわち、コケは単なる地上のモデル植物にとどまらず、宇宙環境下でも生命を維持できる生物学的システムとして機能し得る可能性を示唆するものです。

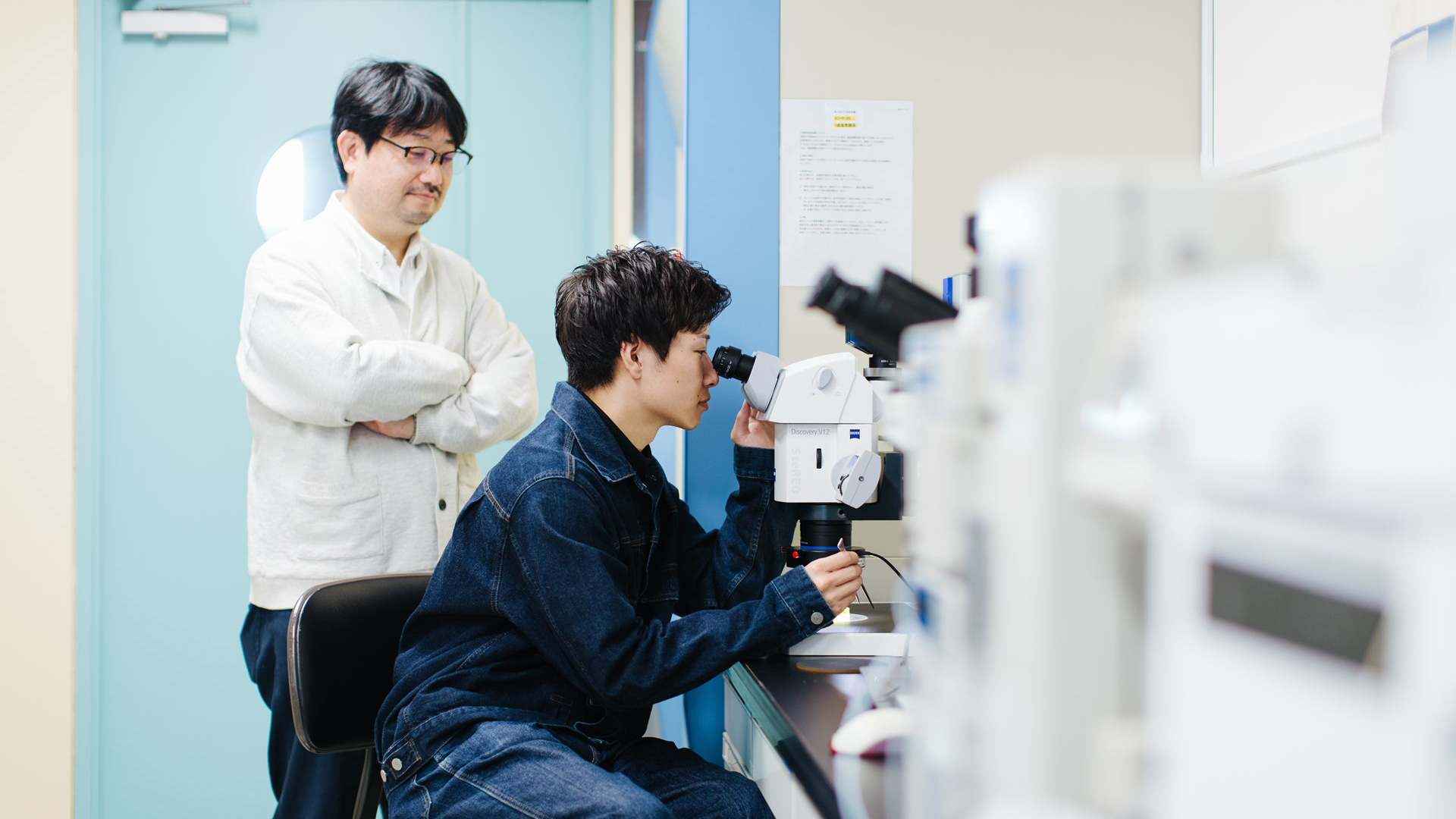

図6.宮城大学でヒメツリガネゴケを育成し、胞子体を回収した

さらに、本発見は、植物が宇宙空間で生存し得る生理的・物理的限界について新たな知見をもたらすとともに、将来的には宇宙生態系の構築及び長期宇宙滞在に向けた生物ベースの生命維持システム(BLSS)(※4)開発の基盤となることが期待されます。

| ※4.BLSS(Bioregenerative Life Support System):生物再生型生命維持システムのこと。植物や微生物など生物の働きを利用して、酸素の供給、二酸化炭素の除去、水や栄養の再生、食料の生産を行う閉鎖循環型の生命維持装置。宇宙船や月・火星基地などでの長期滞在を可能にする基盤技術として注目されている。 |

日渡教授は「今回の宇宙実験は、宮城大学で育てたヒメツリガネゴケの胞子を使いました(図6)。私たちが育成されたコケ植物が宇宙空間に曝露されても、地上で生育できることを示しています。ヒメツリガネゴケの持つ高い生存能力は、植物が宇宙環境にどのように適応できるのかを理解する手がかりとなるだけでなく、将来の宇宙での植物生産技術の発展にもつながる可能性を示しています。今後も、植物の力を人類の宇宙進出に生かす研究を続けていきます」とコメントしています。今後の展開にご期待ください。

※本研究は、北海道大学DX Scholarship(JST SPRING、Grant Number JPMJSP2119)、日本学術振興会 科研費(JP25H01374、JP23K17390、JP21K19272)、及び自然科学研究機構 アストロバイオロジーセンター(AB032001、AB042003)の支援を受けて実施されました。

研究者プロフィール

・日渡 祐二(ひわたし ゆうじ):宮城大学食産業学群教授

植物の細胞生理や進化を専門分野として、進化の視点から制御メカニズムを明らかにする基礎研究を行っています。また、ゲノムエンジニアリングや細胞培養の手法を用いて植物機能開発にも取り組んでいます。

<関連>

- 食産業学研究科の阿久津光紹さん・日渡祐二教授らがイナゴマメの高品質ゲノム解読に成功、AgriFood SBIR ピッチマッチング2025、ILP賞を受賞!

- 第62回教材生物WS『植物細胞の動きを見ながら、進化を考える』

- 中村恵太さんらによる「植物における微小管関連因子AIR9の微小管制御」

- 学都「仙台・宮城」サイエンス・デイ2023に薄井助教・日渡教授・笠原教授・須田教授出展

- 英国アベリストウィス大学National Plant Phenomics Centreとの国際共同研究

- 体験講座「和食に欠かせない美味しい植物を味わい、細胞が育つ様子をありのままに見る」

- 東北植物学会第11回大会で、食資源開発学類の小針寛乃さんが優秀発表賞を授賞

- 「スペース・モス」プロジェクトの打ち上げ(SpaceX ファルコン9ロケット)に成功

- 植物の機能開発を通してCO2の資源化に取り組んでいます(シーズ集)