新着情報

25.02.19

11/9-10宮城大学デザインスタディセンターWS『未来の記憶を描く』を実施しました

宮城大学デザインスタディセンター(DSC)は、2022年より、学生・社会人等の所属を超えた方々が集い、デザインを共に考えその可能性を探るデザイン思考WSシリーズを展開しています。2024年度は11月9日-10日の2日間で『未来の記憶を描く<青葉通り編>』をテーマとしたワークショップを開催しました。

テーマ「未来の記憶を描く<青葉通り編>」

身近な街や日常に隠れている、面白さや可能性を見つけてみる

DSCのデザイン教育プログラムは、設定されたテーマに対して“デザインとは何か”という問いを投げかけ、問題提起と活動に取り組むプロセスを通して、学生・教職員含め“デザインについて考える・デザイン思考を理解する”ことを目的としたものです。今回のテーマは「未来の記憶を描く<青葉通り編>」仙台市内青葉通り沿いの大町を対象エリアとしています。

大町と言えば、伊達政宗の時代から青葉城の城下町として栄え、特に商業の中心地、芭蕉の辻があるなど、仙台にとって重要な歴史があった場所です。戦災で多くの建物は失われてしまいましたが、戦後も仙台駅前から続く目抜き通り沿いのエリアとして栄えてきました。そのようなエリアを実際に自分たちの足で歩き、肌で感じ、ヒントをもらいながら『2034年の大町のお店を提案する』ことがワークショップのゴールです。提案を通して、街を改めて多角的な視点で読み返し、実は街の中に隠れている面白さや可能性を再発見することを目的としています。

今回は、デザインイノベーション・市場創造の専門家である田村大氏 (Re:Public inc.)と、風の時編集部の佐藤正実氏をゲストとしてお迎えしたフィールドワーク・ワークショップを実施、電子機器メーカーや建築設計・まちづくりに携わる一般の方13名・学生7名合計20名の参加がありました。

DAY1/レクチャー・フィールドワーク・グループディスカッション

大町エリアの過去~現在、未来までを考える

1日目は、田村氏による「-able Cityへ」と題したレクチャーを実施。人々の可能性を広げるための空間デザインや、そのためのテクノロジーこそが今必要ではないかと参加者に問いかけます。また、佐藤氏によるレクチャーでは、風の時編集部の取り組み「ここダネ!」を説明、街の新旧の写真を並べ見慣れた風景を再度捉えなおす視点や、大町の歴史について紹介しました。その後、佐藤氏の引率によるフィールドワークでは、古地図・古写真を手にして街を練り歩き、戦前の商業の中心地であった幾つもの名残を見つけるとともに現在の街の姿をどのようにとらえるかを考察しました。

御譜代町の入り口である看板塔から始まり、魚屋の町であった肴町公園、城下町の中心交差点であった芭蕉の辻など、重要な歴史を持つポイントに実際に立ち、古写真と現在の姿を比較しました。また、フィールドワークの終着点であるルイ・ヴィトン仙台藤崎店(2024年11月オープン)の前では、店舗の外装デザインを行った貝沼特任准教授によるレクチャーも実施。その後のグループディスカッションで参加者それぞれ得られた気づきを共有し、大町エリアの過去~現在、未来まで考える時間となりました。

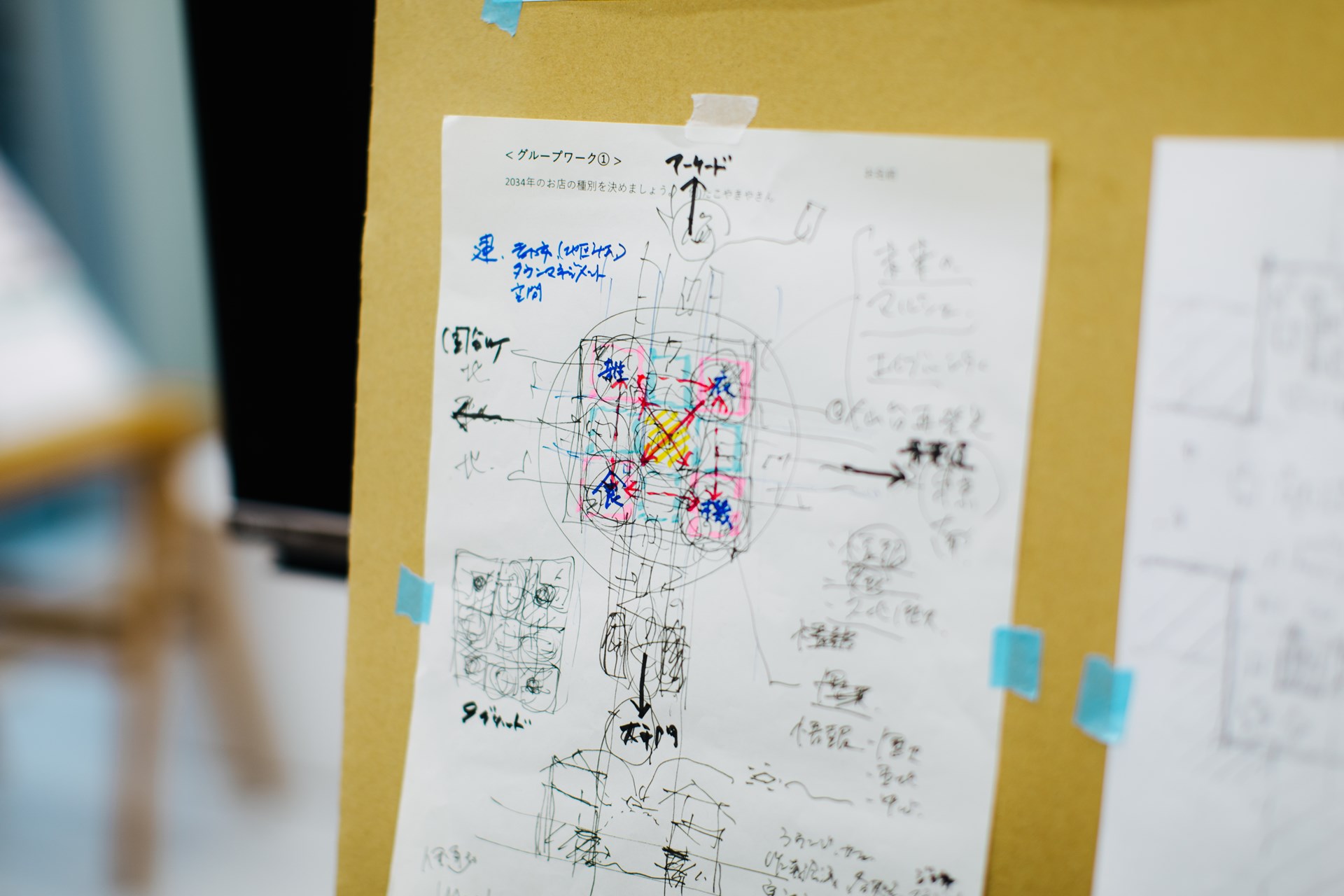

DAY2/グループワーク、プレゼンテーション

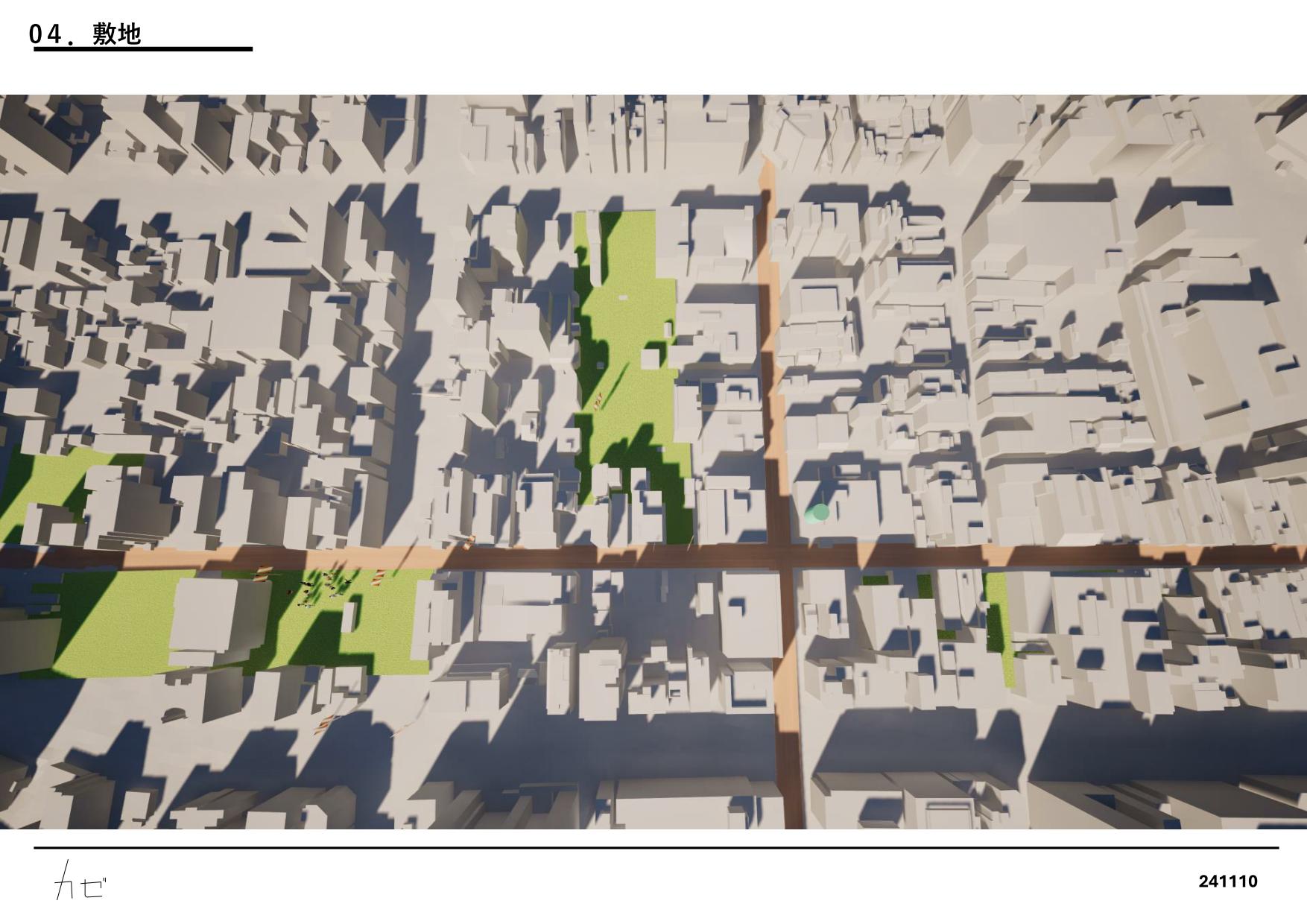

2日目は、初日のフィールドワークで読み解いた大町エリアの特徴を元に、グループごとに『2034年の大町のお店を提案する』という全体課題に取り組みました。グループごとに具体的な敷地を設定し、遠いような近いような10年後の社会・街の姿をイメージし、そのあり方を議論しながらお店の種類を決定。さらなる議論を重ね、ターゲットとなる顧客・サービスの提供の仕方・店舗のデザインなどを考え、ひとつのアイデアを作り上げ、プレゼンテーションを行いました。

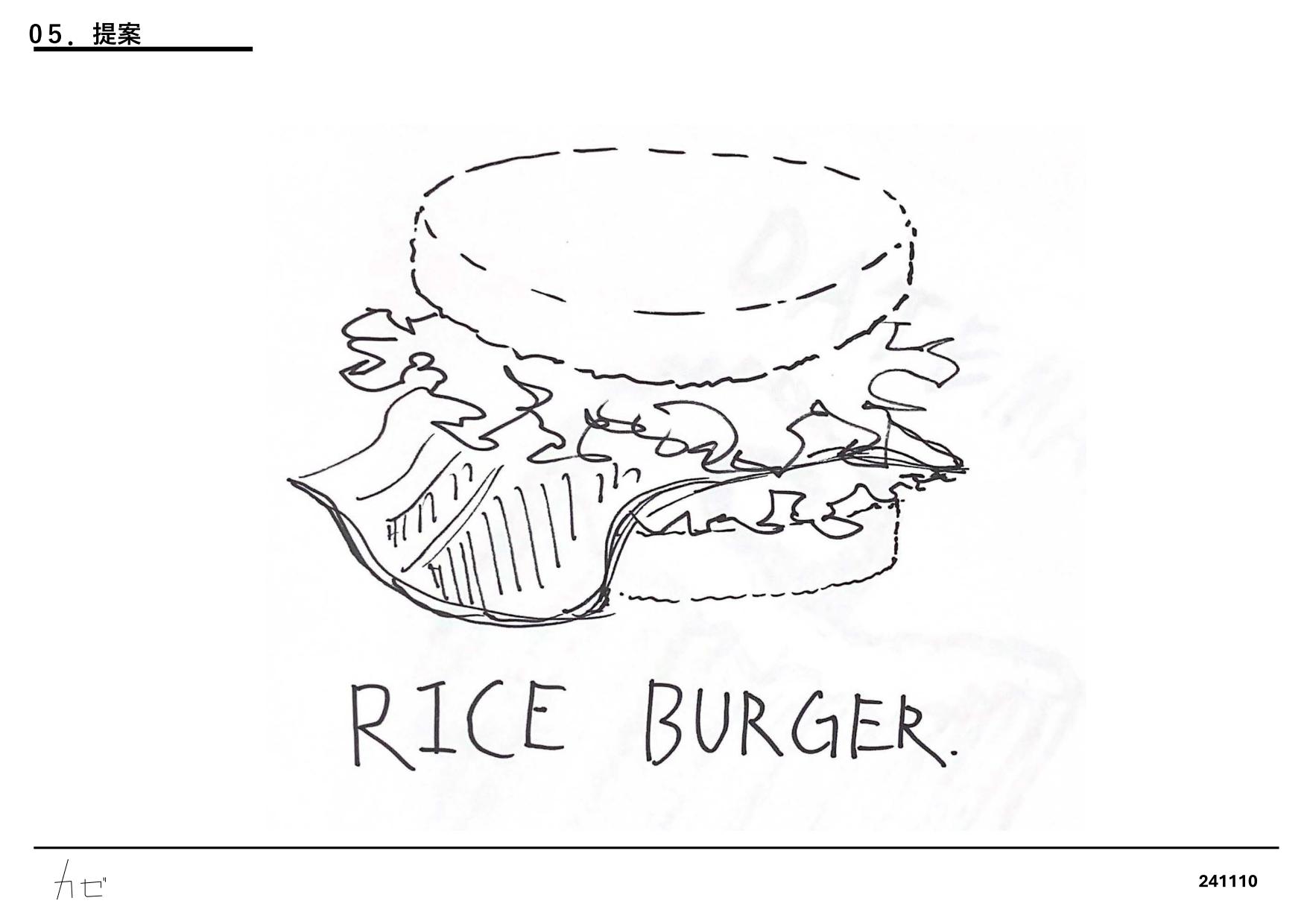

代表的なアイデアのひとつとして、チーム「カゼ(白坂剛、小池宏明、星丞太郎、小湊祐奈)」は、藩政期から現在までの「仙台七夕まつり」の変化や、芭蕉の辻の変化から、宮城藩の武士の文化・楽しみが一般の人々に広まる過程を読み解き、現在・未来の大町エリアを「様々なめぐる思い想いが交差する場所」としてとらえました。2034年の大町のお店では「自然と五感をつなぐもの/素材と素材をつなぐもの」「文化と文化、時間とひと、思い出と想いをつなぐもの」が良いと考え、大町の街区の中心に増えている駐車場の空間特性を生かした店舗を提案。定年後2ndライフを模索しているシニア・自分たちのかくれた可能性(ability)を再発見(再構築)したいシニアを対象として、食べ方、組み合わせ方等自由な食材を新しい食べ方・消費の仕方で提供できるようなメニューを考案し、においなどの五感を使ってエリアを繋ぐことを考えました。(図版:小湊、星)

デザインスタディセンターの担当教員であり、企画担当をした貝沼特任准教授は「今回のスタジオは『身近な街や日常に隠れている、面白さや可能性を見つけてもらいたい』という思いから始まりました。お店を提案するという課題を出しましたが、街に対して何かしてみるという視点を持つだけで、見慣れた街でも全然異なる街のレイヤーや切り口が見えてくる感覚があったように思います。10年後(2034年)は、遠そうな一方で今の自分からぎりぎり地続きにありそうな未来で、そこをどのように想像するか、面白く難しく課題でした。大町のエリアは、マンション需要がより増加し、お店を考えるのはリアリティが湧かないと頭を抱える方もいました。そのような意見もまた、自分たちの足で歩き、肌で感じ没入したからこその声だと思います。10年後、改めて参加者で振り返って見るものも面白そうだと思います」とコメントしています。

ゲスト・ファシリテーター

田村大 / Hiroshi Tamura

神奈川県生まれ。幼少期を福岡県・小倉で過ごす。東京大学大学院学際情報学府博士課程単位取得退学。新卒で博報堂に入社後、デジタル社会の研究・事業開発等を経て、株式会社リ・パブリックを設立。欧米・東アジアのクリエイティブ人脈を背景に、国内外で産官学民を横断した社会変革・市場創造のプロジェクトを推進している。2014年、福岡に移住し、九州を中心とした活動に移行。2018年より鹿児島県薩摩川内市にて、「サーキュラーシティ」の実現に向け取り組んでいる。現在、九州大学、北陸先端科学技術大学院大学にて客員教授を兼任。

佐藤正実 / Masami Sato

仙台市出身。NPO法人20世紀アーカイブ仙台副理事⾧。風の時編集部代表。「仙台の原風景を観る、知る。」をテーマに2005年「風の時編集部」を設立。大正と現代を比較する今昔地図帳『仙台地図さんぽ』や昭和時代の写真集『仙台クロニクル』等、これまで45商品を企画出版。2021年より、今昔写真をもとに若年世代がまちの魅力を新発見するアーカイブ事業「ここダネ!」に取り組む。

貝沼 泉実 / Izumi Kainuma (ファシリテーター)

宮城大学事業構想学群特任准教授、一級建築士事務所KAI ARCHITECTS代表。宮城大学事業構想学部デザイン情報学科卒業、東北大学大学院工学研究科修了。青木淳建築計画事務所にてLOUIS VUITTONメイソン大阪御堂筋店等担当後、KAI ARCHITECTSを設立。KAI ARCHITECTSではルイ・ヴィトン仙台藤崎店外装デザイン(2024年)、青葉通仙台駅前社会実験の空間デザイン(2022年)、等を手掛けている。

開催概要

| イベント名 | DSCワークショップ「未来の記憶を描く<青葉通り編>」 | |

| 日時場所・内容 | DAY1 | 2024年11月9日(土) 11:00-18:00、レクチャー,フィールドワーク,グループワーク@ 仙台市内Blank地下1Fイベントスペース |

| DAY2 | 2024年11月10日(日) 09:00-16:30、グループワーク, プレゼン @ 宮城大学大和キャンパスデザイン研究棟1Fオープンスタディ | |

| 参加料等 | 無料、参加にはお申込みが必要です。 | |

| 主催 | 宮城大学デザインスタディセンター | |

| お問い合わせ | 宮城大学特任准教授 貝沼 kainumai@myu.ac.jp | |

※担当教員:事業構想学群 佐藤 宏樹、土岐 謙次、本江 正茂、貝沼 泉実、小松 大知

宮城大学デザインスタディセンター(DSC)

DSCは、宮城大学を中心として学生・地域の事業者・自治体職員等が集い、共に学び、共にプロジェクトを展開する共創的な教育研究プラットフォームです。多様なバックグラウンドを持つ参加者の交流を通じて、俯瞰的な視座や実践方法を獲得したり、地域資源をデザインの視点から探索してその価値を再評価・創造する活動を2021年から行なっています。主催するプログラムでは、様々な分野でイノベーションに携わるゲストを招き、講演、フィールドリサーチ、制作、プレゼンテーションなどの流れを通してその考え方や実践方法をプロジェクト形式で学んでいます。学内外の学生のみならず地域の企業やクリエイターも参加し、発展的な学修、新規事業創出、社内研修、地域文化振興、ポートフォリオの充実など、様々な目的に活用されています。

MYU Design Study Center STUDIO REPORT 2024-2025

宮城大学デザインスタディセンターの2024年度の活動をまとめた冊子です。2024年度はオープンスタジオの開講、公開イベントの開催などを通して活動の幅を広げ、東北の新たなデザインの拠点となることを目指して活動を続けています。

- STUDIO 1『未来の記憶を描く<青葉通り編>』:本スタジオのゴールは『2034年の大町のお店を提案する』こと。 提案を通して、街を改めて多角的な視点で読み返し、実は街の中に隠れている面白さや可能性を再発見することが目的です。対象となった仙台市内青葉通り沿いの大町エリアを実際に自分たちの足で歩き、歴史や現状を肌で感じ、ヒントをもらいながら、大町エリアの過去~現在、未来ま

でを考える時間となりました。 - STUDIO 2『Meet Roots, Make Seeds. Meet Roots, Make Seeds.− 過去からつなぐ、デザインの芽。−』:かつて仙台市には「商工省工藝指導所」という国立の工芸・デザイン研究指導機関が存在していました。1969年の閉所まで数々の技術開発が行われており、日本のプロダクトデザインを牽引する役割を担っていた機関です。 本スタジオでは「工藝指導所」の残した足跡や多様な素材に触れながら、これからの工芸・デザインについて考察を深めました。

<関連>

- デザインスタディセンターWS『未来の記憶を描く』

- DSC展示・シンポジウム「デザインで東北から未来を創造する」を開催

- グッドデザインレクチャーvol.6(前編)「パナソニックのくらしプロダクトイノベーション」

- グッドデザインレクチャーvol.6(後編)「パナソニックのくらしプロダクトイノベーション」

- DSC STUDIO 2023『未来とともにある「テマヒマ」の暮らし』Day5最終講評会

- DSC STUDIO 2023『未来とともにある「テマヒマ」の暮らし』Day3-4ワーク・レクチャ2

- DSC STUDIO 2023『未来とともにある「テマヒマ」の暮らし』Day2フィールドリサーチ

- DSC STUDIO 2023『未来とともにある「テマヒマ」の暮らし』Day1オープンレクチャ

- グッドデザインレクチャーvol.5-(前編)新山直広氏によるレクチャー

- グッドデザインレクチャーvol.5-(中編)坂本大祐氏によるレクチャー

- グッドデザインレクチャーvol.5-(後編)クロストーク

- デザイン思考WSシリーズ「地域文化の再構築と発信」

- デザイン思考WSシリーズ「肉の未来」

- デザイン思考WSシリーズ「(ロゴ)デザイン」

- 広報誌MYU NEWS #03 デザインスタディセンターの『現在』と『未来』

- 大和町リサーチパークとの交流事業を実施しました

- 貝沼泉実・小松大知「Things Change , Things Never Change / 二つのパースペクティヴ」

- 「MYU Double Diamond Workshop 2021」展をデザイン研究棟で開催

- グッドデザインレクチャー vol.4 「小野直紀×新しいデザイナーの姿」

- グッドデザインレクチャー vol.4の様子が、JDP日本デザイン振興会ウェブサイトで紹介

- デザインスタディセンター×WOW 「STUDY PROJECT ʻKOKESHIʼ」

- デザインスタディセンター×WOW 「いのりのかたち展」全4作品

- 宮城大学広報ツールのトータルデザインが2021年度グッドデザイン賞を受賞

- 震災後を生きる人々の記憶を未来へと継承する2 つの展示を実施

- 宮城県と宮城大学が協働「新・宮城の将来ビジョン」表紙デザイン案を考える

- 宮城大学卒業研究制作展・事業構想学研究科修士制作展自主レビューの様子を動画で公開中

- 大和キャンパスデザイン研究棟が完成、披露式典を行いました