新着情報

25.04.25

【前編】グッドデザインレクチャーvol.7「ジャクエツ 〜 未来は、あそびの中に。」/デザインスタディセンター

宮城大学デザインスタディセンターが年1回行っているグッドデザインレクチャー。今回は、グッドデザイン賞を運営している公益財団法人日本デザイン振興会の矢島進二さんと、障害の有無にかかわらず誰もが遊べる遊具を開発した「RESILIENCE PLAYGROUND(レジリエンス プレイグラウンド)プロジェクト」で2024年度グッドデザイン大賞を受賞した、株式会社ジャクエツの徳本誠さん、浅田駿太さんをお招きしました。開発のストーリーをさかのぼり、「遊びとは何か」という本質にまで話が及んだレクチャーの様子をお届けします。

グッドデザイン賞の受賞事例を言語化して見えてくる潮流

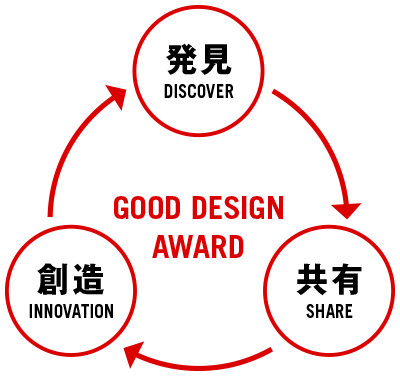

初めに公益財団法人日本デザイン振興会の矢島進二さんから、グッドデザイン賞の概要と歴史、2024年度の受賞結果について映像を交えて紹介していただきました。グッドデザイン賞は1957(昭和32)年に始まり67年を迎え、国内の80%以上の人たちに知られる歴史も認知度もある賞ですが、「デザインによって暮らし、社会をより良くしていくための活動、運動だと思ってください」と矢島さん。

2024年度は5773件の応募があり、1579件が受賞。「1500というとたくさんあって簡単そうに思えるかもしれませんが、応募総数に対して27%。それだけハードルが高く、逆に言えば7割以上の方々が残念ながら悔しい思いをしていると思います。そんな中で、1579件の一つに宮城大学デザインスタディセンターが選ばれました。おめでとうございます」

矢島さんは、単にお墨付きを与えるための賞ではないことも強調します。「選んで終わりではなく、何が良かったのかを言語化して、それをみんなに参照していただく。それをヒントにして、ライバル会社も含めて次の開発に生かしてもらい、さまざまな業界をより高いレベルに上げっていってもらうという、そのような活動です」

その後、グッドデザイン大賞の候補となる「グッドデザイン金賞」の中からいくつかの事例を紹介。「何が良かったのかを言語化する」との言葉通り、審査員の講評から抽出した12のキーワードに照らして、どういう視点で評価されたかを解説していただきました。

業界や分野を問わず、デザインにおける今後の潮流となり得る12のキーワードは、「モノとコトの統合」「ケアの質」「徹底した生活者志向」「『感触』のある機械」「取りこぼされてきた人への焦点」「既成概念からの脱却」「新たな体験価値」「場を生み出す力、使う力」「新たな価値創造への挑戦」「居場所づくり」「柔らかいビジョン」「究極の美しさ」。

ジャクエツの「レジリエンス プレイグラウンド プロジェクト」はその全てに合致する素晴らしいプロジェクトだと矢島さんは称賛し、徳本さん、浅田さんにマイクを渡しました。

優しい社会が育まれることを願って、遊びから未来を創造する

1916年に創業し、あそびを通じたまちづくり/人が集う空間の総合プロデュースを行うジャクエツ。創業100年を超える老舗企業ですが、浅田さんは入社6年目で、レクチャーを受講した学生と年齢的にそれほど変わりません。「私も6年前に大学生として先生の講義を受けていましたが、まさか6年たって皆さんの前でしゃべる機会が来るとは思っていませんでした」と話し、学生たちがより身近に感じられるエピソードを交えながら、今回のプロジェクトについて紹介しました。

浅田さんは主に遊具の開発に携わり、その中で「医療的ケア児」の存在を知ったといいます。生きるための医療的ケアが日常的に必要な医療的ケア児は現在国内に約2万人いるとされ、医療の進歩によって命が救われる新生児が増加するに伴い、今後増えていくことが見込まれています。

医療的ケア児は、外で遊ぶことや他の子どもと触れ合う機会が少なく、そのために笑顔が少なかったり、ケアする人に作り笑顔をしたり、発達が遅れてしまったりといった傾向が見られます。そうした課題に対して遊具を通してできることはないかと、浅田さんらジャクエツの若手社員は福井の医療法人オレンジグループ代表で医師の紅谷浩之さんや、医療的ケア児とその家族をサポートする「オレンジキッズケアラボ」のケアスタッフらと共にプロジェクトをスタートさせます。

RESILIENCE PLAYGROUND プロジェクト/2024年度 グッドデザイン大賞

医療的ケア児に対する知識も見解もなかったことから、さまざまなリサーチや医療的ケアについての勉強会、ワークショップを行い、理解を深めていきました。「通常の商品開発における検証と同様に、ケア児の子どもたちとも一緒に遊びながら、どんなことが楽しくて、何ができて、何ができないのかを見ていきました。ワークショップでは、どういう遊具や遊び場があったらみんなが楽しくできるのか、私たちが想像もしないような提案もたくさんあってとても勉強になりました」(浅田さん)

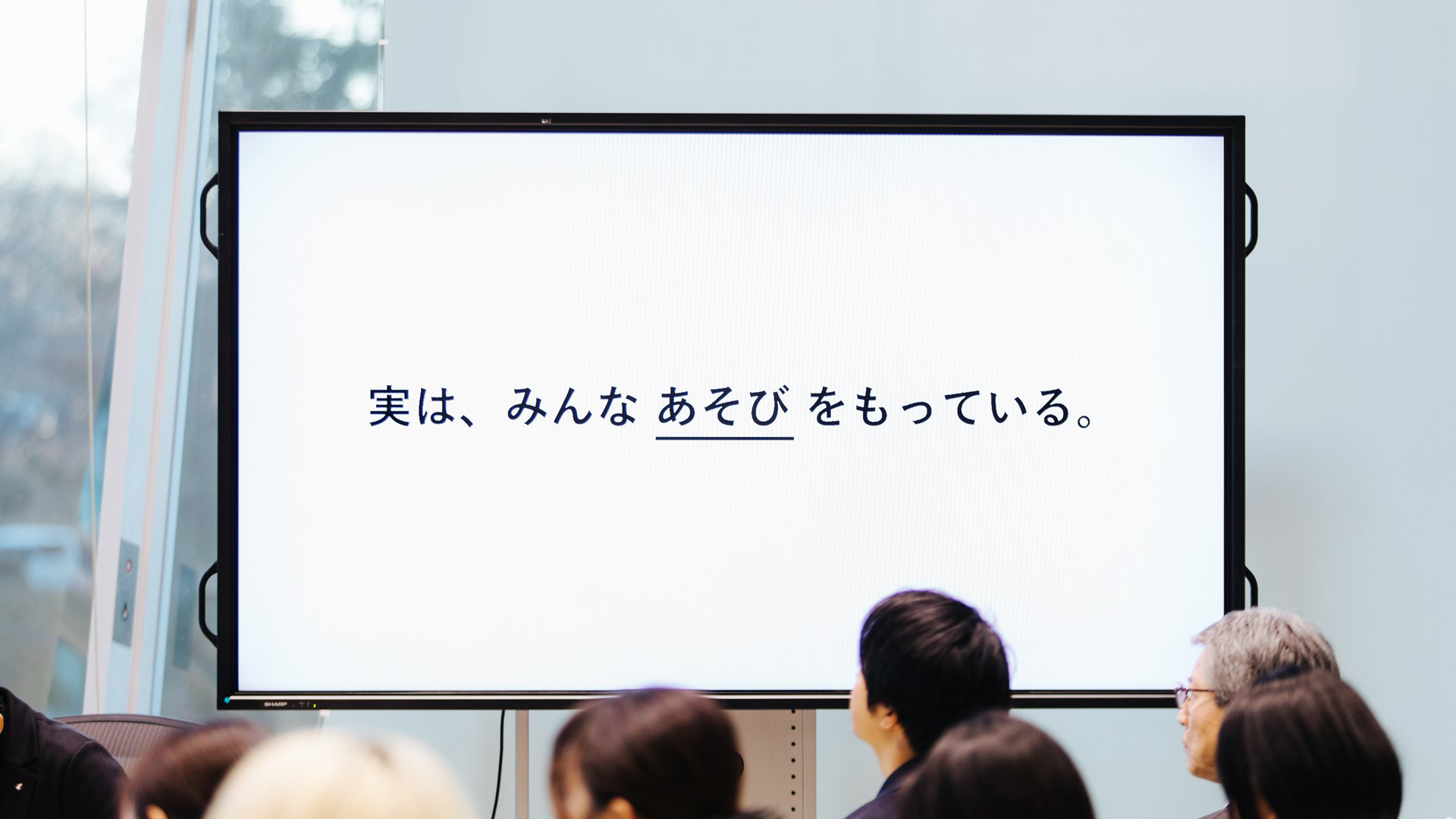

そこで浅田さんは重要な気付きを得ます。それは「みんな遊びを持っている」こと。「今まで開発してきたものを当たり前に遊べるのは元気な子だからという先入観があって、ケア児は遊べない前提で考えてしまっていたのが良くなかった。一緒にいてそばで見ていると『実はみんな普通に遊べるんだ』と気付きました」

これが、回復力や復元力といった意味を持つ「レジリエンス」に結び付きます。「みんなそれぞれ潜在的な力を持っていて、自分で何かをするということに関しては、ケア児も健常の子も関係なかった。遊べないだろうという先入観に基づいてつくられた環境が、子どもたちが持っている遊びを引き出す機会をなくしていたことが、私たちの反省するところでした」と浅田さん。

「障害の有無にかかわらず誰もが」という意味では「インクルーシブ(包摂的、包括的)」が一般的に使われますが、プロジェクト名をあえて「レジリエンス」としました。医療的ケア児も健常の子どもも一緒に遊ぶ日常をつくるために、「分断のない遊具のあり方」を目指し、開発をスタート。3点の遊具「YURAGI」「KOMORI」「UKABI」を完成させました。

「YURAGI」

提供:PLAY DESIGN LAB BY JAKUETS

「YURAGI」は、揺れのつながりを楽しめるドーナツ状の跳躍遊具。医療的ケア児は床でごろごろと転がっているだけでも楽しんでいる様子がワークショップでも分かり、その楽しみを発展させて、なおかつ健常の子どもと分断されている課題を解決しようと試みました。

子どもたちがぴょんぴょん跳びはねると、その微震動が遊具に乗っている医療的ケア児にも伝わり、一体感が生まれる遊びを実現。通常の跳躍遊具は真ん中が膨らんでいて、そこに子どもたちが集まる傾向があり、「それでケア児が踏まれそうになる実例もあったので、あえて跳び過ぎない、揺れ過ぎないことを意匠に落とし、真ん中に穴を開けた形にしました」。

「KOMORI」

提供:PLAY DESIGN LAB BY JAKUETS

「KOMORI」は、寝たままの姿勢でも乗ることができ、小さな「こもり空間」の中で揺れの感覚を体験できるブランコ遊具です。「検証の中で大事だと分かったのが、自分の動きに対してフィードバック、リアクションがあることでした。ブランコはまさにそうだよねと」

従来のブランコは持ち手の鎖が冷たかったり、揺れ過ぎてしまったりと、医療的ケア児にとっては感覚刺激が強すぎるため、材質や揺れの大きさも適切なものにしています。レジリエンスシリーズのカラーリングが淡い白色をベースにしているのも、その理由から。「従来の遊具ですと赤、青、黄色と色鉛筆みたいなカラーリングが多いんですが、ケア児には色の刺激が強すぎるので、白で統一しています」

「UKABI」

提供:PLAY DESIGN LAB BY JAKUETS

「UKABI」はスプリング遊具の一種ですが、浮輪のような体がすっぽり収まる形状をしていて、またがずに乗ることができ、揺れを楽しめます。これも親御さんの声がきっかけで生まれました。「子どもと一緒に海でぷかぷか浮かびたい、というのがお母さんの夢で、そういう体験ができたらすてきだと。ケア児は呼吸機などを付けたままでないといけない子もたくさんいて、一緒に水の中に入る体験のハードルが高いんです。そういう普段できないことを遊びで解決できないかなと考えました」

「みんな遊びを持っている」と気付いたきっかけも、UKABIの検証に参加してくれた女の子の「遊び」の様子でした。「真ん中にポンって乗せただけなんですけど、足の力で時計方向にぐるぐるぐるぐる回ってずっと楽しんでいる。それを見た時に、『全然遊べるじゃん』と思いました」

世の中の当たり前は、デザインで変えられる

これらの遊具を発売して2年ほどたち、街に今までにない風景が広がり始めています。「公園に多様な人が集って、障害児用という言葉に縛られることなく、ごちゃ混ぜになって遊ぶ景色が次々に生まれました。普段の遊び風景から少し遠い赤ちゃんやお年寄り、車いすの方も分断されずに、自然とこの風景に交じることができたかなと思います」と浅田さん。

「結果的にそうなったのが良かった」とも。「遊びに来てくれた人は、そもそもこの遊具がどういう目的のものなのか分からないけど、みんなが楽しく遊べる公園が結果的に生まれている。それがインクルーシブというものなんだと後から気付いてくれる人も多くて、私たちの意図とは少し違ったんですが、そのくらいでちょうどいいんだなと」

重症心身障害のある子どもとその家族から、「家と病院の往復の毎日だったのが、インクルーシブ公園ができたことで、そこに足を運ぶ機会が日常の中に加わった」という声も。「そういう機会をつくることができたのはすごくうれしかったです。いろんな遊び場のあり方をじんわりと変えていけているんじゃないかと思いました」と手応えをつかんでいます。

「しょうがないとか仕方ないとか、世の中の当たり前とされていることは、実はちょっとした工夫やデザインで変えられることにも気付きました。このプロジェクトが、誰もが好きなように遊んで幸せに生きられる、未来の優しい社会を育むものだと信じています」と力を込めます。

徳本さんからも補足がありました。「日本は元々がインクルーシブで、八百万(やおよろず)の神様がいるとされ、いろんな文化が入り交じって、それを許容しながら続いてきています。そこにわざわざ西洋的な『インクルーシブ』の概念を入れてしまうことによって、重度障害のある子どもに対して自分たち健常者という立場で物を考えてしまいます」と説明。

「そうではなく、もっとフラットに考えるにはどういうスタンスで向き合えばいいのかと、いつも議論しています。何か社会を変えようという崇高な目的を掲げるのではなく、手を動かしながら、こういうことが結果的に世の中を優しさに包むことになればいいなという願望に近いかもしれません」とも。

一方でレジリエンスプロジェクトについては、「実は始まった当初、開発会議ではNGになりました」と明かします。「ビジネスですから、誰にいくらぐらいで、どれぐらい売れるのかというビジネスマターの話を考える必要がありますので、医療的ケア児をターゲットにしたビジネスは果たして成り立つのかという議論がありました」

それでも浅田さんら若手のメンバーが思考錯誤を重ね、現場での子どもたちと触れ合うことで気付きも得て、医療的ケア児だけでなく健常の子どもも一緒に遊ぶことができる「分断のない遊具」として、むしろこれからの社会において導入の可能性がより高いものが生まれました。

徳本さんは「ベテランチームが反対する中、社内の若いメンバーが足しげく現場に通ってやり切ってくれたことも、グッドデザイン大賞受賞の一因になったのかなと思います」とねぎらいました。

構成:菊地正宏(合同会社シンプルテキスト)/撮影:株式会社フロット

ゲストプロフィール

株式会社ジャクエツ 取締役専務執行役員

徳本 誠 氏

創業100年を超える老舗企業であり、あそび環境のトータルデザインカンパニー、株式会社ジャクエツ取締役 専務執行役員を務めるほか、子どもの遊びの創発につながる最高品質の環境を届けるべく、教育者や建築家、芸術家、デザイナーなど様々な分野のプロフェッショナルが携わる PLAY DESIGN LABのプロデューサーとしても活動中。

株式会社ジャクエツ パブリックスペース営業課

PLAY DESIGN LAB リサーチャー

浅田 駿太 氏

東京工科大学で工業デザインを専攻。卒業後入社したジャクエツでは遊具デザイナーとして設計した遊具でキッズデザイン賞を受賞。著名なデザイナーとのコラボレーションによる遊具開発も多数担当。現在は「遊具」という枠を超え、空間全体の企画・プロデュースに取り組み、子どもたちに豊かな体験を届ける場を創り出している。

公益財団法人日本デザイン振興会

常務理事 矢島 進二 氏

1991年に現職の財団に転職後、グッドデザイン賞をはじめ、東京ミッドタウン・デザインハブ、東京ビジネスデザインアワード、地域デザイン支援など多数のデザインプロモーション業務を担当。武蔵野美術大学、東京都立大学大学院、九州大学大学院、東海大学で非常勤講師。毎日デザイン賞調査委員。マガジンハウス『コロカル』で「準公共」を、月刊誌『事業構想』で地域デザインやビジネスデザインを、月刊誌『先端教育』で教育をテーマに連載を執筆。『自遊人』ではソーシャルデザインについて46,000字を寄稿。2023年4月に大阪中之島美術館で開催した展覧会「デザインに恋したアート♡アートに嫉妬したデザイン」の原案・共同企画。

グッドデザインレクチャーとは

グッドデザインレクチャーは、グッドデザイン賞の受賞者が、受講者と直接対話をしながら未来の社会を考える実践的なデザインレクチャーです。宮城大学デザインスタディセンターが主催となり、グッドデザイン賞を手がける公益財団法人日本デザイン振興会の協力の下、価値創造デザイン学類にとどまらず、全学的な「デザイン思考」の一端として行っております。

グッドデザインレクチャーVol.1レポート

グッドデザインレクチャーvol.2レポート

グッドデザインレクチャーvol.3レポート

グッドデザインレクチャーvol.4レポート

グッドデザインレクチャーvol.5レポート

グッドデザインレクチャーvol.6レポート

グッドデザイン賞は、1957年に創設された日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の仕組みです。デザインを通じて産業や生活文化を高める運動として、国内外の多くの企業やデザイナーが参加しています。これまで受賞件数50,000件以上に上り、受賞のシンボルである「Gマーク」は、よいデザインを示すシンボルマークとして広く親しまれています。製品、建築、ソフトウェア、システム、サービスなど、私たちを取りまくさまざまなものごとに贈られます。かたちのある無しにかかわらず、人が何らかの理想や目的を果たすために築いたものごとをデザインととらえ、その質を評価・顕彰しています。

宮城大学デザインスタディセンター(DSC)

DSCは、宮城大学を中心として学生・地域の事業者・自治体職員等が集い、共に学び、共にプロジェクトを展開する共創的な教育研究プラットフォームです。多様なバックグラウンドを持つ参加者の交流を通じて、俯瞰的な視座や実践方法を獲得したり、地域資源をデザインの視点から探索してその価値を再評価・創造する活動を2021年から行なっています。主催するプログラムでは、様々な分野でイノベーションに携わるゲストを招き、講演、フィールドリサーチ、制作、プレゼンテーションなどの流れを通してその考え方や実践方法をプロジェクト形式で学んでいます。学内外の学生のみならず地域の企業やクリエイターも参加し、発展的な学修、新規事業創出、社内研修、地域文化振興、ポートフォリオの充実など、様々な目的に活用されています。

「宮城大学デザインスタディセンター」 2024 GOOD DESIGN AWARDを受賞!

グッドデザインレクチャーも含む「宮城大学デザインスタディセンター」は、大学の枠組みを拡張し、新しい学びの場を創出する取り組みとして評価され、2024年度グッドデザイン賞を受賞しました。

- 地域の共創的な教育研究プラットフォーム

宮城大学デザインスタディセンター

(2024 GOOD DESIGN AWARD 公式サイト) - カテゴリ:教育・推進・支援手法、受賞番号:24G191555

- デザイナー:事業構想学群 准教授 佐藤 宏樹、教授 土岐 謙次、本江 正茂、特任准教授 貝沼 泉実、特任助教 小松 大知、事務局企画・入試課 中木 亨

MYU Design Study Center STUDIO REPORT 2024-2025

宮城大学デザインスタディセンターの2024年度の活動をまとめた冊子です。2024年度はオープンスタジオの開講、公開イベントの開催などを通して活動の幅を広げ、東北の新たなデザインの拠点となることを目指して活動を続けています。

- STUDIO 1『未来の記憶を描く<青葉通り編>』:本スタジオのゴールは『2034年の大町のお店を提案する』こと。 提案を通して、街を改めて多角的な視点で読み返し、実は街の中に隠れている面白さや可能性を再発見することが目的です。対象となった仙台市内青葉通り沿いの大町エリアを実際に自分たちの足で歩き、歴史や現状を肌で感じ、ヒントをもらいながら、大町エリアの過去~現在、未来ま

でを考える時間となりました。 - STUDIO 2『Meet Roots, Make Seeds. Meet Roots, Make Seeds.− 過去からつなぐ、デザインの芽。−』:かつて仙台市には「商工省工藝指導所」という国立の工芸・デザイン研究指導機関が存在していました。1969年の閉所まで数々の技術開発が行われており、日本のプロダクトデザインを牽引する役割を担っていた機関です。 本スタジオでは「工藝指導所」の残した足跡や多様な素材に触れながら、これからの工芸・デザインについて考察を深めました。

<関連>

- DSCWS『Meet Roots, Make Seeds. - 過去からつなぐ、デザインの芽。-』

- DSCWS『未来の記憶を描く』

- DSC展示・シンポジウム「デザインで東北から未来を創造する」を開催

- グッドデザインレクチャーvol.6(前編)「パナソニックのくらしプロダクトイノベーション」

- グッドデザインレクチャーvol.6(後編)「パナソニックのくらしプロダクトイノベーション」

- DSC STUDIO 2023『未来とともにある「テマヒマ」の暮らし』Day5最終講評会

- DSC STUDIO 2023『未来とともにある「テマヒマ」の暮らし』Day3-4ワーク・レクチャ2

- DSC STUDIO 2023『未来とともにある「テマヒマ」の暮らし』Day2フィールドリサーチ

- DSC STUDIO 2023『未来とともにある「テマヒマ」の暮らし』Day1オープンレクチャ

- グッドデザインレクチャーvol.5-(前編)新山直広氏によるレクチャー

- グッドデザインレクチャーvol.5-(中編)坂本大祐氏によるレクチャー

- グッドデザインレクチャーvol.5-(後編)クロストーク

- デザイン思考WSシリーズ「地域文化の再構築と発信」

- デザイン思考WSシリーズ「肉の未来」

- デザイン思考WSシリーズ「(ロゴ)デザイン」

- 広報誌MYU NEWS #03 デザインスタディセンターの『現在』と『未来』

- 大和町リサーチパークとの交流事業を実施しました

- 貝沼泉実・小松大知「Things Change , Things Never Change / 二つのパースペクティヴ」

- 「MYU Double Diamond Workshop 2021」展をデザイン研究棟で開催

- グッドデザインレクチャー vol.4 「小野直紀×新しいデザイナーの姿」

- グッドデザインレクチャー vol.4の様子が、JDP日本デザイン振興会ウェブサイトで紹介

- デザインスタディセンター×WOW 「STUDY PROJECT ʻKOKESHIʼ」

- デザインスタディセンター×WOW 「いのりのかたち展」全4作品

- 宮城大学広報ツールのトータルデザインが2021年度グッドデザイン賞を受賞

- 震災後を生きる人々の記憶を未来へと継承する2 つの展示を実施

- 宮城県と宮城大学が協働「新・宮城の将来ビジョン」表紙デザイン案を考える

- 宮城大学卒業研究制作展・事業構想学研究科修士制作展自主レビューの様子を動画で公開中

- 大和キャンパスデザイン研究棟が完成、披露式典を行いました