新着情報

25.04.14

【後編】グッドデザインレクチャーvol.7「ジャクエツ 〜 未来は、あそびの中に。」/デザインスタディセンター

宮城大学デザインスタディセンターが年1回行っているグッドデザインレクチャー。今回は、グッドデザイン賞を運営している公益財団法人日本デザイン振興会の矢島進二さんと、障害の有無にかかわらず誰もが遊べる遊具を開発した「RESILIENCE PLAYGROUND(レジリエンス プレイグラウンド)プロジェクト」で2024年度グッドデザイン大賞を受賞した、株式会社ジャクエツの徳本誠さん、浅田駿太さんをお招きしました。開発のストーリーをさかのぼり、「遊びとは何か」という本質にまで話が及んだレクチャーの様子をお届けします。

遊びをつくり続けて100年 改めて問い直す「遊びとは何か」

「未来は、あそびの中に」をスローガンに掲げるジャクエツ。徳本さんからは、企業として「遊び」とどう向き合っているかの話もありました。「遊びというのは人間の創造の源だと思っており、その遊びを私たちはつくっている、ということをミッションステートメントにして取り組んでいます。それを実際にどういうふうにデザインするかを毎度ディスカッションします」

その時に避けて通れないのが「遊びとは何か?」という本質的な問い。ジャクエツは2015年に創業100周年を迎えるに当たり、子どもを取り囲むあらゆる環境自体を全て「遊び」と定義し直した上で、遊びとは何かを改めて議論し、今も継続して議論しているといいます。「皆さんからも教わりたいです」と学生に問いかける徳本さん。

一方で、企業としては、レジリエンスプロジェクトでも話があったようにビジネスとしての判断も欠かせません。「例えばアイテムを作ったら、それを誰にどういうふうに提供して、どれぐらい収益を上げるかを常に考えなければ、私たちは企業として存在できません。じゃあ売れれば何をやってもいいかと言ったら、そういうビジネスは長続きしないというのも皆さんもお分かりになるかと思います」

また、「あそびの環境をデザインすることで未来価値を創造する」という使命に基づき、さまざまなプロジェクトのオファーを受けるたび、自分たちがそのプロジェクトに参加することによって、どんな価値を生み出し得るかを毎回考えているといいます。

遊びの本質、ビジネスとしての判断、それが生み出す価値。複数の側面から遊具の開発を行い、社会実装するために、社内では「PLAY DESIGN LAB(プレイデザインラボ)」というチームを社員が兼務しながら編成しています。

PLAY DESIGN LAB

提供:JAKUETS

「声を聞く」「製造する」「届ける」という、元々のジャクエツのビジネスのコアを中心に、遊びを「研究する」「構想する」「解決する」の3つをプレイデザインラボのミッションとし、産学官と連携して取り組んでいます。「例えば脳科学や心理学の研究をしている専門家は社内にはおりません。レジリエンスプロジェクトでも医療的ケア児に関する専門家は社内にいなかったので、外部の方と連携して研究し、構想していきます」

そして重要なのは「解決する」部分。「研究や構想までで止まってしまう事例が世の中には多いのですが、それを基に解決するところまでやらなければ、未来価値は出ないと考えています」と徳本さん。「いくらいいデザイン、いいアイテムであっても世に出て実際のエンドユーザーに届かない限り、世の中は一切変わらない。もちろん、いろいろな課題に対してわれわれ一企業が全てを解決することはできないと思いますが、解決のきっかけにはなるんじゃないかという思いで、プレイデザインラボを運営しています」と強調します。

「YUUGU」

「OMOCHI」

提供:JAKUETS

そうした解決のきっかけを目指して進めている事例の一つが、日本を代表するデザイナーの深澤直人さんと共に開発している「遊んじゃうもの YUUGU」。オブジェのようなアート作品のような不思議な造形物ですが、れっきとした遊具で、子どもが無意識に「遊んじゃう」ものを目指しています。「レジリエンスシリーズもそうですが、なんだこれ、どうやって遊ぶの、というところがポイントになっている遊具です」と浅田さん。

その一つ「OMOCHI」はその名の通りお餅のような形で、階段を上って滑り降りるというのが、あえて言えば本来の遊び方ですが、子どもたちは縛られません。「みんな側面をよじ登るのが大好きだったりするんです。私たちは提案や思いを込めて作るんですが、見事に裏切ってくれる。それこそが子どものあり方で、想定していない遊び方をどんどんしてくれます」と浅田さんは笑います。

大人たちが頭を悩ませている「遊びとは何か」。その答えを子どもたちは次々と披露してくれます。「あえて遊び方、遊ばせ方を分からなくさせる。そういうデザインにすることで、子どもたちの動きから遊びの本質を捉えようと試みています」

一流のデザイナーが手がけたものであっても、一切容赦しないのが子どもたち。徳本さんは「子どもたちにとっては楽しいか楽しくないか、だけ。子どもは忖度(そんたく)しないのでつまらなかったら遊びません。遊ばなければうちとしても全然売れない。ですからデザイナーの皆さんもわれわれも真剣勝負です」と話します。

誰もが居心地の良い空間に 遊びを取り巻く環境を創造する

エビデンスを得ることにも力を入れているといいます。多摩美術大学の佐々木正人教授の協力により生態心理学の観点から遊具の形と行為の関係性(アフォーダンス)を分析。「そういう学術的な研究・データと、子どもが遊ぶか遊ばないかという定性的な部分を両方示せるようにしています」(徳本さん)

2023年のグッドデザイン賞でベスト100に入った「SAPIENCE(サピエンス)」も「人類のための、知的遊具」をコンセプトに、子どもの本質的な遊びに迫ろうと開発しました。「本質的に考えるとやっぱり自然で遊ぶのが一番。でもそれが今は難しくなってきているので、木に登ったり岩を渡ったりという、生き物としての遊びの感覚を取り戻すことをベースに開発しました」と浅田さん。

SAPIENCE/2023年度 グッドデザイン・ベスト100

木や岩のような自然をモチーフに、曲線の支柱と梁(はり)、ネットで構成する3次元的にねじれた形と踊り場のない構造が特徴です。つまらないと感じたらすぐに飽きてしまう子どもたちですが、遊び方がよく分からない、遊び方に決まりがないからこそ自由に遊びを生み出し、飽きずに長く遊んでいることが検証結果でも得られているそうです。「オフィスにもこの遊具が置いてあるんですが、私たちも遊びながら休憩する、みたいなことも起きていて、遊びって子どもだけのものじゃないんだなという発見もありました」とも。

「遊びは子どもだけのものじゃない」。質疑応答で今後の構想について聞かれた徳本さんからも、それにまつわるユニークな話が飛び出しました。「アイデアベースですが、おじさんが子どもになって遊べる公園を造りたいねという話があります」。その表現に思わず笑いが広がりましたが、続けてその真意が明かされると、会場は真剣に耳を傾けました。

「今、大人が居心地のいい場所ってないんです。例えば平日私が1人で公園のベンチに座っていたら、どういうふうにみんなが思うかと考えると、居心地が良くない。じゃあお母さんたちの居心地がいいかというと、あまり良くないのが現状です」と指摘。さらに、「今、多くの公園ではインクルーシブと言いながら、小さい子どもはこっち、大きい子どもはこっち、大人はここ、障害者の人向けの遊びはこっち、お年寄りはこっちと区分をつくっています」とも。

「そこに対して何かできたらと思っていて、私たちがもう一度子どもに戻って遊べるようなものができたら、しかも周りから見ても全く違和感がなく過ごせたらすごくいいよね、と話しています」と笑顔を見せると、学生たちも大きくうなずきました。遊びが生み出し得る未来の姿を共に思い浮かべた瞬間でした。

質疑応答では「遊具デザイナーとしてどのぐらい知識が必要なのでしょうか」という質問もありました。浅田さんは「正直言って遊具に関しては知識ゼロで入社しました。皆さんと同じく大学で勉強したことのうち使えるものは使って、あとは本当にジャクエツを通していろいろ学び、今こうして遊具デザイナーと言われる立場に落ち着いています」と話します。

印象的だったエピソードを一つ披露してくれました。世界的ファッションデザイナーの皆川明さんと一緒に遊具の開発をした時のこと。遊具について日々勉強してはいるものの、まだ遊具デザイナーと自覚していなかったという浅田さん。皆川さんから次々と質問を受け、意見を求められました。「お話しした通り遊具の知識はジャクエツに入ってから学んだ部分しかなかったんですけど、皆川さんは遊具のデザインを知っているプロだという認識でいろいろと聞いてくれて、それに答える義務があると、すごく学びになった出来事でした」

「もちろん製造法や構造など知っておかないといけない部分はありますが、それはどの分野でも同じ。今学校で学んでいることを活かして、入社してから学んだことをちゃんと使えるようになれば、デザイナーと言っていいのではないでしょうか」と学生たちを後押ししてくれました。

遊具の開発にとどまらず、遊びそのものを問い直し、子どもたちを取り囲む環境の創造へと、取り組む対象を拡大しているジャクエツ。「遊び」から創造される未来には、ジャクエツが手がける遊具が社会に優しく実装されていることでしょう。

構成:菊地正宏(合同会社シンプルテキスト)/撮影:株式会社フロット

ゲストプロフィール

株式会社ジャクエツ 取締役専務執行役員

徳本 誠 氏

創業100年を超える老舗企業であり、あそび環境のトータルデザインカンパニー、株式会社ジャクエツ取締役 専務執行役員を務めるほか、子どもの遊びの創発につながる最高品質の環境を届けるべく、教育者や建築家、芸術家、デザイナーなど様々な分野のプロフェッショナルが携わる PLAY DESIGN LABのプロデューサーとしても活動中。

株式会社ジャクエツ パブリックスペース営業課

PLAY DESIGN LAB リサーチャー

浅田 駿太 氏

東京工科大学で工業デザインを専攻。卒業後入社したジャクエツでは遊具デザイナーとして設計した遊具でキッズデザイン賞を受賞。著名なデザイナーとのコラボレーションによる遊具開発も多数担当。現在は「遊具」という枠を超え、空間全体の企画・プロデュースに取り組み、子どもたちに豊かな体験を届ける場を創り出している。

公益財団法人日本デザイン振興会

常務理事 矢島 進二 氏

1991年に現職の財団に転職後、グッドデザイン賞をはじめ、東京ミッドタウン・デザインハブ、東京ビジネスデザインアワード、地域デザイン支援など多数のデザインプロモーション業務を担当。武蔵野美術大学、東京都立大学大学院、九州大学大学院、東海大学で非常勤講師。毎日デザイン賞調査委員。マガジンハウス『コロカル』で「準公共」を、月刊誌『事業構想』で地域デザインやビジネスデザインを、月刊誌『先端教育』で教育をテーマに連載を執筆。『自遊人』ではソーシャルデザインについて46,000字を寄稿。2023年4月に大阪中之島美術館で開催した展覧会「デザインに恋したアート♡アートに嫉妬したデザイン」の原案・共同企画。

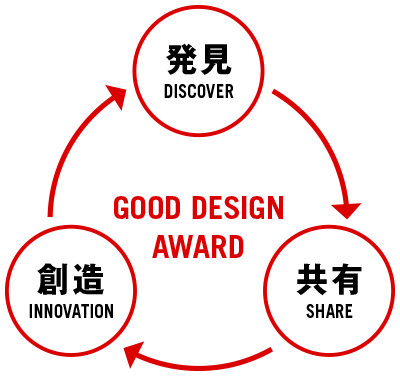

グッドデザインレクチャーとは

グッドデザインレクチャーは、グッドデザイン賞の受賞者が、受講者と直接対話をしながら未来の社会を考える実践的なデザインレクチャーです。宮城大学デザインスタディセンターが主催となり、グッドデザイン賞を手がける公益財団法人日本デザイン振興会の協力の下、価値創造デザイン学類にとどまらず、全学的な「デザイン思考」の一端として行っております。

グッドデザインレクチャーVol.1レポート

グッドデザインレクチャーvol.2レポート

グッドデザインレクチャーvol.3レポート

グッドデザインレクチャーvol.4レポート

グッドデザインレクチャーvol.5レポート

グッドデザインレクチャーvol.6レポート

グッドデザイン賞は、1957年に創設された日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の仕組みです。デザインを通じて産業や生活文化を高める運動として、国内外の多くの企業やデザイナーが参加しています。これまで受賞件数50,000件以上に上り、受賞のシンボルである「Gマーク」は、よいデザインを示すシンボルマークとして広く親しまれています。製品、建築、ソフトウェア、システム、サービスなど、私たちを取りまくさまざまなものごとに贈られます。かたちのある無しにかかわらず、人が何らかの理想や目的を果たすために築いたものごとをデザインととらえ、その質を評価・顕彰しています。

宮城大学デザインスタディセンター(DSC)

DSCは、宮城大学を中心として学生・地域の事業者・自治体職員等が集い、共に学び、共にプロジェクトを展開する共創的な教育研究プラットフォームです。多様なバックグラウンドを持つ参加者の交流を通じて、俯瞰的な視座や実践方法を獲得したり、地域資源をデザインの視点から探索してその価値を再評価・創造する活動を2021年から行なっています。主催するプログラムでは、様々な分野でイノベーションに携わるゲストを招き、講演、フィールドリサーチ、制作、プレゼンテーションなどの流れを通してその考え方や実践方法をプロジェクト形式で学んでいます。学内外の学生のみならず地域の企業やクリエイターも参加し、発展的な学修、新規事業創出、社内研修、地域文化振興、ポートフォリオの充実など、様々な目的に活用されています。

「宮城大学デザインスタディセンター」 2024 GOOD DESIGN AWARDを受賞!

グッドデザインレクチャーも含む「宮城大学デザインスタディセンター」は、大学の枠組みを拡張し、新しい学びの場を創出する取り組みとして評価され、2024年度グッドデザイン賞を受賞しました。

- 地域の共創的な教育研究プラットフォーム

宮城大学デザインスタディセンター

(2024 GOOD DESIGN AWARD 公式サイト) - カテゴリ:教育・推進・支援手法、受賞番号:24G191555

- デザイナー:事業構想学群 准教授 佐藤 宏樹、教授 土岐 謙次、本江 正茂、特任准教授 貝沼 泉実、特任助教 小松 大知、事務局企画・入試課 中木 亨

MYU Design Study Center STUDIO REPORT 2024-2025

宮城大学デザインスタディセンターの2024年度の活動をまとめた冊子です。2024年度はオープンスタジオの開講、公開イベントの開催などを通して活動の幅を広げ、東北の新たなデザインの拠点となることを目指して活動を続けています。

- STUDIO 1『未来の記憶を描く<青葉通り編>』:本スタジオのゴールは『2034年の大町のお店を提案する』こと。 提案を通して、街を改めて多角的な視点で読み返し、実は街の中に隠れている面白さや可能性を再発見することが目的です。対象となった仙台市内青葉通り沿いの大町エリアを実際に自分たちの足で歩き、歴史や現状を肌で感じ、ヒントをもらいながら、大町エリアの過去~現在、未来ま

でを考える時間となりました。 - STUDIO 2『Meet Roots, Make Seeds. Meet Roots, Make Seeds.− 過去からつなぐ、デザインの芽。−』:かつて仙台市には「商工省工藝指導所」という国立の工芸・デザイン研究指導機関が存在していました。1969年の閉所まで数々の技術開発が行われており、日本のプロダクトデザインを牽引する役割を担っていた機関です。 本スタジオでは「工藝指導所」の残した足跡や多様な素材に触れながら、これからの工芸・デザインについて考察を深めました。

<関連>

- DSCWS『Meet Roots, Make Seeds. - 過去からつなぐ、デザインの芽。-』

- DSCWS『未来の記憶を描く』

- DSC展示・シンポジウム「デザインで東北から未来を創造する」を開催

- グッドデザインレクチャーvol.6(前編)「パナソニックのくらしプロダクトイノベーション」

- グッドデザインレクチャーvol.6(後編)「パナソニックのくらしプロダクトイノベーション」

- DSC STUDIO 2023『未来とともにある「テマヒマ」の暮らし』Day5最終講評会

- DSC STUDIO 2023『未来とともにある「テマヒマ」の暮らし』Day3-4ワーク・レクチャ2

- DSC STUDIO 2023『未来とともにある「テマヒマ」の暮らし』Day2フィールドリサーチ

- DSC STUDIO 2023『未来とともにある「テマヒマ」の暮らし』Day1オープンレクチャ

- グッドデザインレクチャーvol.5-(前編)新山直広氏によるレクチャー

- グッドデザインレクチャーvol.5-(中編)坂本大祐氏によるレクチャー

- グッドデザインレクチャーvol.5-(後編)クロストーク

- デザイン思考WSシリーズ「地域文化の再構築と発信」

- デザイン思考WSシリーズ「肉の未来」

- デザイン思考WSシリーズ「(ロゴ)デザイン」

- 広報誌MYU NEWS #03 デザインスタディセンターの『現在』と『未来』

- 大和町リサーチパークとの交流事業を実施しました

- 貝沼泉実・小松大知「Things Change , Things Never Change / 二つのパースペクティヴ」

- 「MYU Double Diamond Workshop 2021」展をデザイン研究棟で開催

- グッドデザインレクチャー vol.4 「小野直紀×新しいデザイナーの姿」

- グッドデザインレクチャー vol.4の様子が、JDP日本デザイン振興会ウェブサイトで紹介

- デザインスタディセンター×WOW 「STUDY PROJECT ʻKOKESHIʼ」

- デザインスタディセンター×WOW 「いのりのかたち展」全4作品

- 宮城大学広報ツールのトータルデザインが2021年度グッドデザイン賞を受賞

- 震災後を生きる人々の記憶を未来へと継承する2 つの展示を実施

- 宮城県と宮城大学が協働「新・宮城の将来ビジョン」表紙デザイン案を考える

- 宮城大学卒業研究制作展・事業構想学研究科修士制作展自主レビューの様子を動画で公開中

- 大和キャンパスデザイン研究棟が完成、披露式典を行いました