新着情報

22.10.31

抗ヒスタミン薬による抗アレルギー作用の新たなメカニズムを明らかに/看護学群・風間教授が卒業研究の4年生と

看護学群の風間逸郎教授は、病態生理学・内科学・一般生理学を専門分野としています。また、内科の専門医として臨床にも携わっており、主要な研究のひとつとして「アレルギー疾患や臓器の線維化における肥満細胞の役割」をテーマとした研究を行っています。このたび、風間教授が卒業研究指導をしている看護学群4年生の藤村莉々花さん、浅田彩乃さんらが「抗ヒスタミン薬による抗アレルギー作用の新たなメカニズム」を, 世界で初めて実験により証明しました。今回の取組みは、本学・看護学群の学生が主体となり、一貫して本学群内で行われた基礎研究成果です。

| 本研究成果は、2022年10月13日付けで英文雑誌(Drug Discoveries & Therapeutics)にも掲載されました。看護学群4年生藤村莉々花さんと浅田彩乃さんは、主体的に本研究に取り組んだため、それぞれ本英語論文の第一、第二著者になっています(風間教授は責任著者)。 |

アレルギー疾患を引き起こすメカニズム、従来の治療法は

放出されたヒスタミンのはたらきを抑える“抗ヒスタミン薬”により症状を緩和

私たちがよく耳にするアトピー性皮膚炎、花粉症、アレルギー性鼻炎・結膜炎、気管支喘息、食物アレルギーなどはアレルギー疾患と呼ばれます。アレルギー疾患の主役は、気道、鼻、眼などの粘膜に存在する肥満細胞とよばれる免疫細胞です。この肥満細胞は、ひとたび花粉やほこり、食べ物、薬などの刺激が加わると、ヒスタミンを含んだ大量の分泌顆粒を細胞外に放出し、気道、鼻、眼などの粘膜に作用して、いわゆるアレルギー症状(かゆみ、鼻汁、くしゃみ、気道の閉塞など)を引き起こします。

従来の治療法は、放出されたヒスタミンのはたらきを抑える“抗ヒスタミン薬”によりアレルギー症状を緩和するものですが、今回の研究は、ヒスタミン放出前の段階、肥満細胞に刺激が加わった状態である“脱顆粒現象(エキソサイトーシス)”に着目しました。

一般診療で頻用される抗ヒスタミン薬が、症状を軽減するだけでなく

ヒスタミン放出前の段階である“脱顆粒現象(エキソサイトーシス)”も抑制する

特に、第二世代抗ヒスタミン薬の効果がより強い

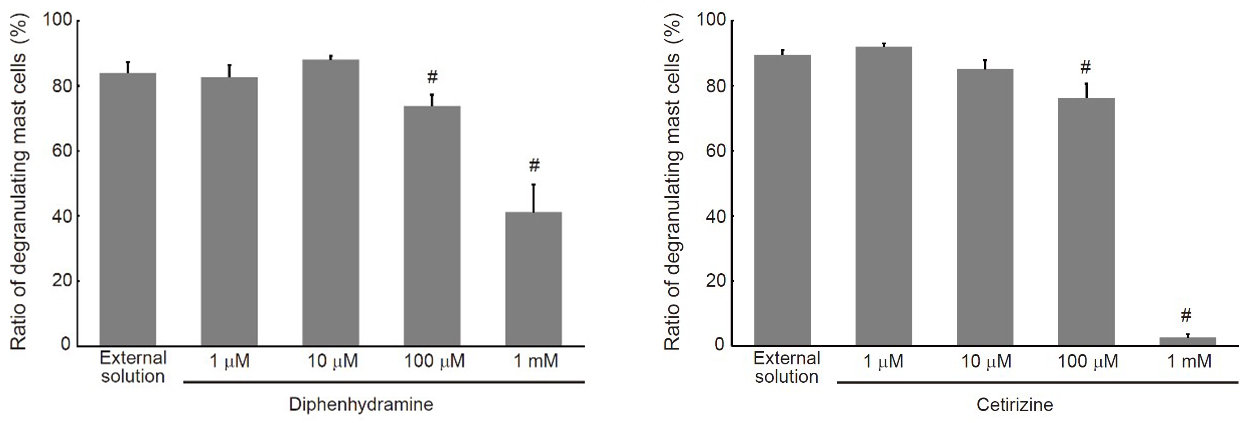

今回の研究では、ネズミの体内より採取した肥満細胞に対し、一般診療でもよく用いられている抗ヒスタミン薬(セチリジン、ジフェンヒドラミンなど)の存在下で、アレルギー症状を引き起こすヒスタミンの放出状態である脱顆粒現象を意図的に引き起こし、その程度を調べました。その結果、これらの抗ヒスタミン薬の用量が一定値以上になったとき、その用量に比例して抗アレルギー作用が働くという結果となりました(図1)。

図1、ジフェンヒドラミン、セチリジンによる脱顆粒抑制(文献: Fujimura R and Kazama I et al. Drug Discov Ther 2022より引用)

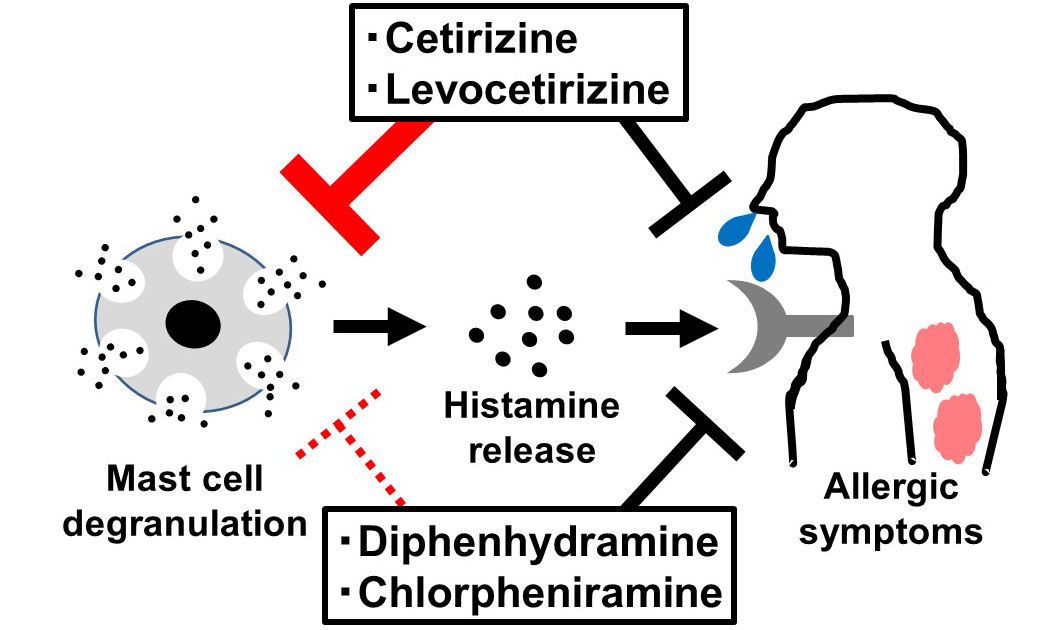

今回の結果により、これらの抗ヒスタミン薬は、放出されたヒスタミンのはたらきを抑えるだけでなく、そもそも肥満細胞からの脱顆粒現象を直接抑えることによっても抗アレルギー作用を発揮することを(=肥満細胞安定化作用)、世界で初めて明らかにしたといえます(図2)。

図2、ジフェンヒドラミン、セチリジンによる肥満細胞安定化作用(文献: Fujimura R and Kazama I et al. Drug Discov Ther 2022より引用)

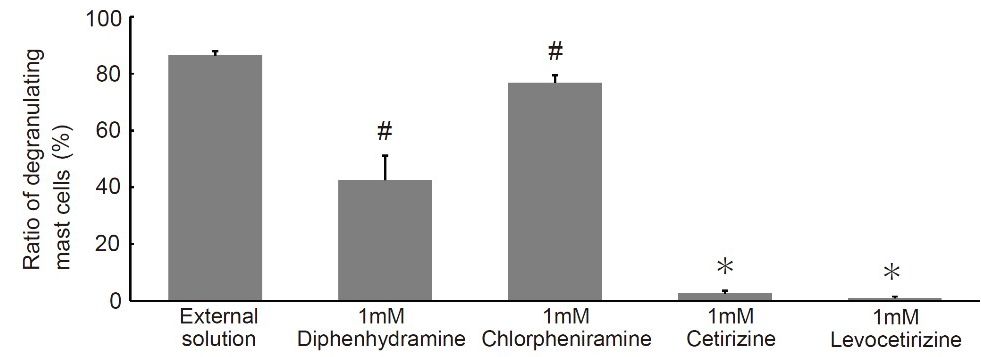

さらに、同じ用量で比較した場合には、ジフェンヒドラミン(レスタミン)やクロルフェニラミン(ポララミン)など、眠気・口喝といった副作用が強く、主に総合感冒薬に多く含まれてきた第一世代抗ヒスタミン薬よりも、セチリジン(ジルテック)やレボセチリジン(ザイザル)など、主に病院で処方されている第二世代抗ヒスタミン薬の方が、この肥満細胞安定化作用が強いことも明らかになりました(図3)。

図3、第一世代抗ヒスタミン薬と第二世代抗ヒスタミン薬の比較(文献: Fujimura R and Kazama I et al. Drug Discov Ther 2022より引用)

今回の研究で調べた抗ヒスタミン薬(とくにセチリジンやレボセチリジン)は、症状を軽減し、自然治癒能力を高めるような、いわゆる対症療法的な効果だけでなく、根本的に肥満細胞からヒスタミンが放出される前の段階も抑えることが明らかになりました。つまり、他の抗ヒスタミン薬よりも強力な抗アレルギー作用を発揮できる可能性があります。

最近では、花粉症をはじめとするアレルギー疾患の増加に伴い、市販薬や病院からの処方薬を問わず、多くの種類の抗ヒスタミン薬が使えるようになりました。今後、医療や看護の現場では、それぞれの薬の効果や副作用をよく理解したうえで、個々の患者さんの病状や体調に合った薬を選択することが求められるようになるでしょう。今回の発見は、そのような判断を行っていくための、ひとつの手がかりになるといえます。

風間教授は「今後も、臨床から発想した研究の成果を再び臨床に還元することを目標とし、日々研究に取り組んでまいります。学生さんでも教職員の方でも、一緒に研究をやってみたい人は、是非ご一報ください。在学中だけでも“研究者”になってみたい!学会で発表してみたい!論文の著者になってみたい!という人でも構いません。いつでもスタンバイしてお待ちしております」とのメッセージを寄せました。

連絡先メールアドレス:kazamai(a)myu.ac.jp

※メールの際は、(a)を@に変換ください

研究報告の詳細について

なお、本研究成果は、2022年10月13日付けで英文雑誌(Drug Discoveries & Therapeutics)にも掲載されました。看護学群4年生の藤村莉々花さんと浅田彩乃さんは、主体的に本研究に取り組んだため、それぞれ本英語論文の第一、第二著者に、風間教授は責任著者(Corresponding author)となっています。なお、これまで風間教授が本学看護学群の学生を指導しながら発表してきた研究成果については、以下の和文・英文雑誌に掲載されています(いずれも風間教授がCorresponding author)。

- 若年者で新型コロナワクチン3回目接種後に起きる副反応の特徴―2回目接種後との比較―(本学看護学群学生・教員が筆頭著者)

- Subepicardial burn injuries in bullfrog heart induce ECG changes mimicking inferior wall myocardial infarction(本学看護学群学生・教員が共著者)

- Pyridoxine synergistically potentiates mast cell-stabilizing property of ascorbic acid(本学看護学群学生が共著者)

- 気管支喘息患者に対する水泳の有用性―エビデンスに基づく看護での実践指導へ―(本学看護学群学生が筆頭著者)

- Suppressing leukocyte Kv1.3-channels by commonly used drugs: A novel therapeutic target for schizophrenia?(本学看護学群・佐藤泰啓助教が筆頭著者)

- 若年者で新型コロナワクチン接種後に起きる副反応の特徴と病態生理にもとづく対処法の検討(本学看護学群学生が筆頭著者)

- Does immunosuppressive property of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) reduce COVID-19 vaccine-induced systemic side effects? (本学看護学群学生が共著者)

- 宮城県で発生した新型コロナウイルス感染症患者の特徴 ─第 1 波 88 名の集計から見えた問題点と今後の課題─(本学看護学群学生が筆頭著者)

- Insulin accelerates recovery from QRS complex widening in a frog heart model of hyperkalemia(本学看護学群学生が筆頭著者)

- 高カリウム血症に対し大腸のカリウムチャネルをターゲットとした看護的介入(本学看護学群・庄子美智子助教が筆頭著者)

- デュシェンヌ型筋ジストロフィー女性保因者が発症するメカニズムと看護での実践(本学看護学群学生が筆頭著者)

- Catechin synergistically potentiates mast cell-stabilizing property of caffeine(本学看護学群学生が筆頭著者)

- 心電図検査における人為的ミスの発生と予防―ウシガエル心電図を用いた検討―(本学看護学群学生が筆頭著者)

- 麻疹に対するビタミンA補充療法の意義と看護現場での実践(本学看護学群学生が共著者)

- Reciprocal ST segment changes reproduced in burn-induced subepicardial injury model in bullfrog heart(本学看護学群学生が共著者)

また、風間教授がこれまでに発表してきた、本研究報告に関連する主な研究成果についても、別の英文雑誌に掲載されています(いずれも風間教授がCorresponding author)。

- Potential prophylactic efficacy of mast cell stabilizers against COVID-19 vaccine-induced anaphylaxis

- Stabilizing mast cells by commonly used drugs: a novel therapeutic target to relieve post-COVID syndrome?

- Targeting lymphocyte Kv1.3-channels to suppress cytokine storm in severe COVID-19: Can it be a novel therapeutic strategy?

- α 1-Adrenergic Receptor Blockade by Prazosin Synergistically Stabilizes Rat Peritoneal Mast Cells

- Anti-Allergic Drugs Tranilast and Ketotifen Dose-Dependently Exert Mast Cell-Stabilizing Properties

- Hydrocortisone and dexamethasone dose-dependently stabilize mast cells derived from rat peritoneum

- Clarithromycin Dose-Dependently Stabilizes Rat Peritoneal Mast Cells

- Olopatadine inhibits exocytosis in rat peritoneal mast cells by counteracting membrane surface deformation

- Mast cell involvement in the progression of peritoneal fibrosis in rats with chronic renal failure

研究者プロフィール

・風間 逸郎(かざま いつろう):看護学群教授

病態生理学・内科学・一般生理学を専門分野としております。また、内科の医師として現在も患者さんの診療に携わる中での研究は、常に臨床からの発想に端を発しており、研究の成果を再び臨床に還元することを目標としてきました。そして、遺伝子レベルでの解析から、細胞、生体レベルでの解析まで行うことにより、ミクロの研究とマクロの研究とを結びつけることを常にこころがけています。

<参考>

風間逸郎教授が腎臓の線維化における新規病態メカニズムを発見

風間逸郎教授が研究指導する学生達が「心筋梗塞でおこる心電図異常のメカニズム」を証明

風間逸郎教授がアナフィラキシーに対する新規治療法を発見

風間逸郎教授が新型コロナウイルス感染症に対する新規治療法の可能性を発見

新型コロナウイルス感染症の“後遺症”に対する治療法を発見/風間逸郎教授

麻疹(ましん)に対する新規治療法の可能性と臨床現場での有用性/風間逸郎教授が学生と報告

心電図検査における人為的ミスの発生と予防/ 風間逸郎教授が学生と報告

風間研究室の学生が「カフェインやカテキンによる抗アレルギー作用」のメカニズムを証明

女性が筋ジストロフィー(デュシェンヌ型)を発症するメカニズムを発見

宮城県における新型コロナウイルス感染症患者の特徴を明らかに/風間逸郎教授が学生と報告

マグネシウム過剰投与が引き起こす「高マグネシウム血症」心電図変化とそのメカニズム

病態生理にもとづき、高カリウム血症に対する看護的介入方法を発見

風間教授・編集の『看護技術』10月増刊号「病態生理からひもとく水・電解質異常」発刊

看護学群・風間研究室の学生が「高カリウム血症の心電図変化とそのメカニズム」を証明

新型コロナワクチン副反応に対する非ステロイド性抗炎症薬の有用性を明らかに

新型コロナワクチン接種後の“アナフィラキシー”に対する予防法を発見

若年者における新型コロナワクチン接種後の副反応の特徴を明らかに

「第99回日本生理学会大会」が仙台で開催/看護学群学生3名と助手1名も筆頭演者として発表

風間逸郎教授と佐藤泰啓助教が、統合失調症に対する新規治療法の可能性を明らかに

気管支喘息に対する水泳の有用性を明らかに

風間教授が卒業研究の学生と「ビタミン類が有する抗アレルギー作用」のメカニズムを解明

風間研究室で「急性下壁心筋梗塞」で起きる心電図変化とそのメカニズムを証明

慢性腎臓病で新型コロナウイルス感染症が重症化するメカニズムのひとつを明らかに

若年者における3回目の新型コロナワクチン接種後の副反応の特徴を明らかに