新着情報

23.01.10

三環系抗うつ薬(アミトリプチリン)中毒で起きる心電図変化とそのメカニズムを明らかに/看護学群・風間教授が卒業研究の4年生と

看護学群に所属する風間逸郎教授は、病態生理学・内科学・一般生理学を専門分野としています。また、内科の専門医として臨床にも携わっており、主要な研究のひとつとして「心疾患の病態生理と心電図異常のメカニズム解析」をテーマとした研究を行っています。このたび、風間教授が研究指導をしている看護学群4年生の永野有夢さんと武藤瑞季さんが、「アミトリプチリン中毒で起きる心電図変化のメカニズム」を, 世界で初めてウシガエルの心臓を用いて証明しました。今回の取組みは、本学・看護学群の学生が主体となり、一貫して本学群内で行われた基礎研究成果です。

| 本研究成果は、2022年12月付けで英文雑誌(Journal of Veterinary Medical Science)に掲載されました。看護学群4年生の永野有夢さんと武藤瑞季さんはともに主体的に本研究に取り組んだため、“equally contributed authors”として、共同で本英語論文の“筆頭著者(even first author)”となっています(風間教授は責任著者)。 |

わが国でも増えている “うつ病”/治療薬の過量内服により中毒の原因にも

うつ病とは、気分が強く落ち込み憂うつになる・やる気が出ない、などの精神的な症状のほか、眠れない・疲れやすい・体がだるいなどといった身体的な症状も現れることがある病気です。わが国では、一生のうちに100人に1人がうつ病にかかるともいわれており、誰でもかかる可能性がある病気です。うつ病の治療には、通常、抗うつ薬が用いられますが、 とくに“三環系抗うつ薬”という種類の中でもアミトリプチリン(商品名:トリプタノール)は、古くからよく使われてきました。

しかし、本来治療のために用いられるはずの抗うつ薬を、逆に自殺目的などで過量に内服してしまうケースが後を絶たず、その場合、致死的な中毒症状を引き起こします。

救急医療の現場で遭遇する“アミトリプチリン中毒”の特徴とは

アミトリプチリンによる中毒では、昏睡状態や痙攣といった中枢神経症状だけでなく、不整脈や低血圧といった循環器症状もきたすため、薬の内服から数時間以内に発見し、すぐに救命措置が行われなければ、容易に命の危険に晒されてしまいます。アミトリプチリン中毒の患者さんでは、このような致死的な症状が現われる前に、洞性頻脈とよばれる著しい脈拍の増加や、心電図上で特徴的な波形の変化が起きることも報告されてきました。

しかし、通常、薬物中毒の患者さんは、切迫した救急医療の現場に運ばれてくることが多く、救命のための措置がまず優先されるため、心電図変化の詳細やそのメカニズムについて、学術的に詳しく調べられたことはありませんでした。急性中毒の治療法は薬物によって異なるため、中毒症状を起こした薬物を特定できることがより適切な救急措置につながります。

ウシガエルの心臓を用いて“アミトリプチリン中毒”で起きる

心電図変化とそのメカニズムを明らかに

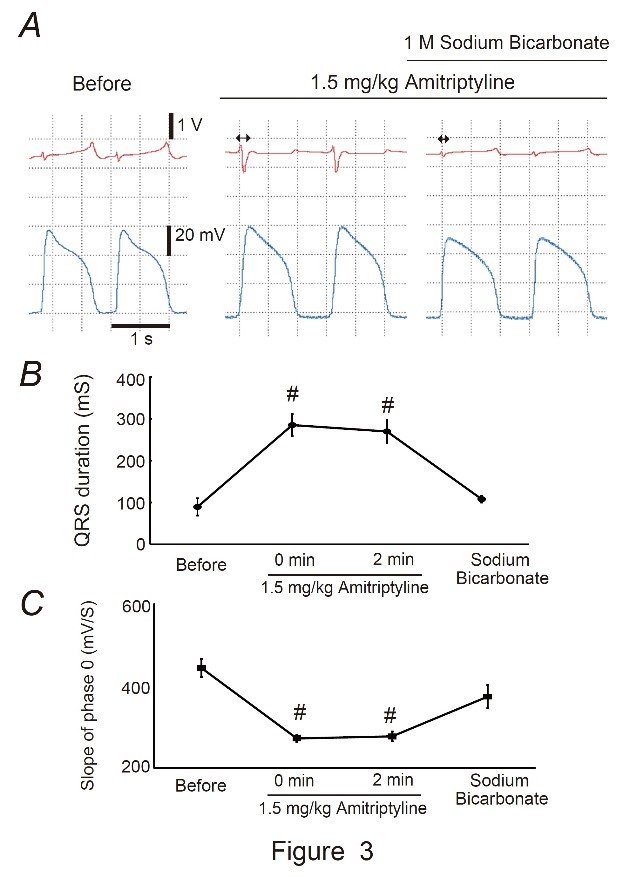

今回の研究は、ウシガエルの心臓を用いてアミトリプチリン中毒の擬似病態モデルを作り、心電図異常を再現し、メカニズムの解析を行ったものです。解析の結果、中毒量のアミトリプチリン(Amitriptyline)の投与により、心電図上でQRS間隔の増大が起きました(図1A上段、B)。そして、治療薬としても用いられている重炭酸ナトリウム(Sodium Bicarbonate)の追加投与によって、それが有意に改善しました(図1A上段、B)。

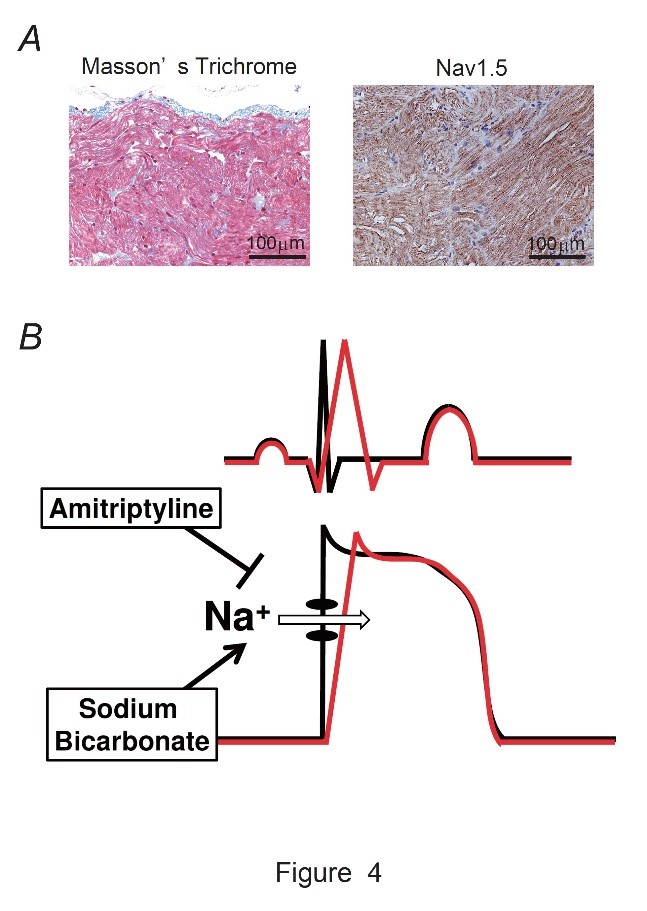

心臓全体の電気の興奮を表す“心電図”に対し(図1A上段)、心臓を構成する個々の細胞(心筋細胞)の興奮を表したものを“活動電位”とよびます(図1A下段)。アミトリプチリンの投与により、活動電位波形の立ち上がりの部分(第0相)で傾き(Slope)が緩やかになっており(図1A下段、C)、これが、心電図上でQRS間隔の増大が起きたメカニズムであると考えられました(図2)。

図1アミトリプチリンおよび重炭酸ナトリウム投与後の心電図・活動電位様波形の変化(Nagano, Muto, Kazama et al. J Vet Med Sci 2023 in press)

図2アミトリプチリン投与による心電図変化のメカニズム(Nagano, Muto, Kazama et al. J Vet Med Sci 2023 in press)

看護師にとって、心電図で起きる変化のメカニズムを理解することは、目の前の患者さんの中で起きていること(病態生理)を理解し、病気を診断するための強力な武器になりえます。本研究成果は, 急性期の医療・看護の現場で、命の危険が迫る“アミトリプチリン中毒”を、より迅速に診断できるようにする糸口を世界で初めて明らかにしたといえます。

風間教授は「今後も、臨床から発想した研究の成果を再び臨床に還元することを目標とし、日々研究に取り組んでまいります。学生さんでも教職員の方でも、一緒に研究をやってみたい人は、是非ご一報ください。在学中だけでも“研究者”になってみたい!学会で発表してみたい!論文の著者になってみたい!という人でも構いません。いつでもスタンバイしてお待ちしております」とのメッセージを寄せました。

連絡先メールアドレス:kazamai(a)myu.ac.jp

※メールの際は、(a)を@に変換ください

研究報告の詳細について

なお、本研究成果は、2022年12月付けで英文雑誌(Journal of Veterinary Medical Science)に掲載されました。看護学群4年生の永野有夢さんと武藤瑞季さんはともに主体的に本研究に取り組んだため、“equally contributed authors”として、共同で本英語論文の“筆頭著者(even first author)”となっています(風間教授は責任著者)。なお、これまで風間教授が本学看護学群の学生を指導しながら発表してきた研究成果については、以下の和文・英文雑誌に掲載されています(いずれも風間教授が責任著者)。

- Cetirizine more potently exerts mast cell-stabilizing property than diphenhydramine(本学看護学群学生が筆頭著者)

- 第6波と第7波で新型コロナウイルス陽性の若年者における症状の比較(本学職員・看護学群教員が共著者)

- 若年者で新型コロナワクチン3回目接種後に起きる副反応の特徴―2回目接種後との比較―(本学看護学群学生・教員が筆頭著者)

- Subepicardial burn injuries in bullfrog heart induce ECG changes mimicking inferior wall myocardial infarction(本学看護学群学生・教員が共著者)

- Pyridoxine synergistically potentiates mast cell-stabilizing property of ascorbic acid(本学看護学群学生が共著者)

- 気管支喘息患者に対する水泳の有用性―エビデンスに基づく看護での実践指導へ―(本学看護学群学生が筆頭著者)

- Suppressing leukocyte Kv1.3-channels by commonly used drugs: A novel therapeutic target for schizophrenia?(本学看護学群・佐藤泰啓助教が筆頭著者)

- 若年者で新型コロナワクチン接種後に起きる副反応の特徴と病態生理にもとづく対処法の検討(本学看護学群学生が筆頭著者)

- Does immunosuppressive property of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) reduce COVID-19 vaccine-induced systemic side effects? (本学看護学群学生が共著者)

- 宮城県で発生した新型コロナウイルス感染症患者の特徴 ─第 1 波 88 名の集計から見えた問題点と今後の課題─(本学看護学群学生が筆頭著者)

- Insulin accelerates recovery from QRS complex widening in a frog heart model of hyperkalemia(本学看護学群学生が筆頭著者)

- 高カリウム血症に対し大腸のカリウムチャネルをターゲットとした看護的介入(本学看護学群・庄子美智子助教が筆頭著者)

- デュシェンヌ型筋ジストロフィー女性保因者が発症するメカニズムと看護での実践(本学看護学群学生が筆頭著者)

- Catechin synergistically potentiates mast cell-stabilizing property of caffeine(本学看護学群学生が筆頭著者)

- 心電図検査における人為的ミスの発生と予防―ウシガエル心電図を用いた検討―(本学看護学群学生が筆頭著者)

- 麻疹に対するビタミンA補充療法の意義と看護現場での実践(本学看護学群学生が共著者)

- Reciprocal ST segment changes reproduced in burn-induced subepicardial injury model in bullfrog heart(本学看護学群学生が共著者)

研究者プロフィール

・風間 逸郎(かざま いつろう):看護学群教授

病態生理学・内科学・一般生理学を専門分野としております。また、内科の医師として現在も患者さんの診療に携わる中での研究は、常に臨床からの発想に端を発しており、研究の成果を再び臨床に還元することを目標としてきました。そして、遺伝子レベルでの解析から、細胞、生体レベルでの解析まで行うことにより、ミクロの研究とマクロの研究とを結びつけることを常にこころがけています。

<参考>

風間逸郎教授が腎臓の線維化における新規病態メカニズムを発見

風間逸郎教授が研究指導する学生達が「心筋梗塞でおこる心電図異常のメカニズム」を証明

風間逸郎教授がアナフィラキシーに対する新規治療法を発見

風間逸郎教授が新型コロナウイルス感染症に対する新規治療法の可能性を発見

新型コロナウイルス感染症の“後遺症”に対する治療法を発見/風間逸郎教授

麻疹(ましん)に対する新規治療法の可能性と臨床現場での有用性/風間逸郎教授が学生と報告

心電図検査における人為的ミスの発生と予防/ 風間逸郎教授が学生と報告

風間研究室の学生が「カフェインやカテキンによる抗アレルギー作用」のメカニズムを証明

女性が筋ジストロフィー(デュシェンヌ型)を発症するメカニズムを発見

宮城県における新型コロナウイルス感染症患者の特徴を明らかに/風間逸郎教授が学生と報告

マグネシウム過剰投与が引き起こす「高マグネシウム血症」心電図変化とそのメカニズム

病態生理にもとづき、高カリウム血症に対する看護的介入方法を発見

風間教授・編集の『看護技術』10月増刊号「病態生理からひもとく水・電解質異常」発刊

看護学群・風間研究室の学生が「高カリウム血症の心電図変化とそのメカニズム」を証明

新型コロナワクチン副反応に対する非ステロイド性抗炎症薬の有用性を明らかに

新型コロナワクチン接種後の“アナフィラキシー”に対する予防法を発見

若年者における新型コロナワクチン接種後の副反応の特徴を明らかに

「第99回日本生理学会大会」が仙台で開催/看護学群学生3名と助手1名も筆頭演者として発表

風間逸郎教授と佐藤泰啓助教が、統合失調症に対する新規治療法の可能性を明らかに

気管支喘息に対する水泳の有用性を明らかに

風間教授が卒業研究の学生と「ビタミン類が有する抗アレルギー作用」のメカニズムを解明

風間研究室で「急性下壁心筋梗塞」で起きる心電図変化とそのメカニズムを証明

慢性腎臓病で新型コロナウイルス感染症が重症化するメカニズムのひとつを明らかに

若年者における3回目の新型コロナワクチン接種後の副反応の特徴を明らかに

抗ヒスタミン薬による抗アレルギー作用の新たなメカニズムを明らかに

新型コロナウイルス感染症の第6波と第7波における若年者の症状の特徴を明らかに

三環系抗うつ薬(アミトリプチリン)中毒で起きる心電図変化とそのメカニズムを明らかに