新着情報

25.01.09

急性心筋梗塞で起きる心電図の“鏡像変化”のメカニズムを報告/看護学群・風間教授が卒業研究の4年生と

看護学群に所属する風間逸郎教授は、病態生理学・内科学・一般生理学を専門分野としており、主要な研究のひとつとして「心疾患の病態生理と心電図異常のメカニズム解析」をテーマとした研究も行っています。このたび、風間教授が研究指導をしている看護学群4年生の庄司愛音さんと菊田優羽さんが、「急性心筋梗塞で起きる鏡像変化のメカニズム」をウシガエルの心臓を用いて証明しました。今回の取り組みは、本学・看護学群の学生が主体となり、一貫して本学群内で行われた基礎研究成果です。

| 本研究報告は、12月27日付けで「医学と薬学」2025年1月号(自然科学社)に原著論文として掲載されています。看護学群の4年生が“急性心筋梗塞で起きる心電図変化のメカニズム―ウシガエル心臓を用いた検討と心電図教育への有用性―”をテーマとした卒業研究を行うにあたり、風間教授がその指導を行いまとめたものです。今回、和文雑誌に発表した論文では、庄司さんと菊田さんが筆頭著者、風間教授が責任著者となっています。 |

命にかかわる合併症をひき起こす「急性心筋梗塞」とは

心臓を養う血管(冠動脈)に起こる動脈硬化により、心臓に血液が十分に行き渡らなくなり(虚血性心疾患)、 その結果、 心臓の筋肉が壊死まで起こしてしまった状態を“急性心筋梗塞”とよびます。心筋梗塞は、迅速に診断して治療を行わないと命にかかわる大変危険な病気であり、症例の約半数は突然発症するといわれています。患者さんが病院に到着してから、 緊急で再潅流療法(閉塞した冠動脈の血流を再開させる治療)が開始されるまでの時間が遅れれば遅れるほど救命率が低下します。

とくに、心臓の中でも“前壁”とよばれる最も面積が広い部分で心筋梗塞が起きると(急性前壁心筋梗塞)、急性心不全や致死的な不整脈を合併しやすいため、早期に発見し、すぐに治療が行われなければ命にかかわります。

心臓を養う血管(冠動脈)に起こる動脈硬化により、心臓に血液が十分に行き渡らなくなり(虚血性心疾患)、 その結果、 心臓の筋肉が壊死まで起こしてしまった状態を“急性心筋梗塞”とよびます。心筋梗塞は、迅速に診断して治療を行わないと命にかかわる大変危険な病気であり、症例の約半数は突然発症するといわれています。患者さんが病院に到着してから、 緊急で再潅流療法(閉塞した冠動脈の血流を再開させる治療)が開始されるまでの時間が遅れれば遅れるほど救命率が低下します。

とくに、心臓の中でも“前壁”とよばれる最も面積が広い部分で心筋梗塞が起きると(急性前壁心筋梗塞)、急性心不全や致死的な不整脈を合併しやすいため、早期に発見し、すぐに治療が行われなければ命にかかわります。

急性心筋梗塞の心電図でみられる“鏡像変化”

発症早期の心筋梗塞を迅速に診断するためには、心電図による検査が最も有用であるとされています。心電図検査は、患者に大きな負担をかけることなく、すぐに波形記録を確認できる検査です。急性心筋梗塞では、特徴的な心電図所見であるST部分の上昇がみられることが多いとされていますが、必ずしも、急性心筋梗塞に限ったことではなく、他の心臓の病気(心筋炎、心膜炎、不整脈など)でもみられることがあります。しかし、心臓の広い範囲で心筋梗塞が起きた場合には、“鏡像変化”とよばれるST部分低下の所見を伴うことが多いため、これがみられれば、その診断が確定的となります。しかしこれまで、この“鏡像変化”がどのようにして起きるのか、実験的に確かめた研究は数多くはありません。

ウシガエルの心臓を用いた擬似病態モデルから、実際にヒトの急性心筋梗塞で起きる鏡像変化のメカニズムを考察

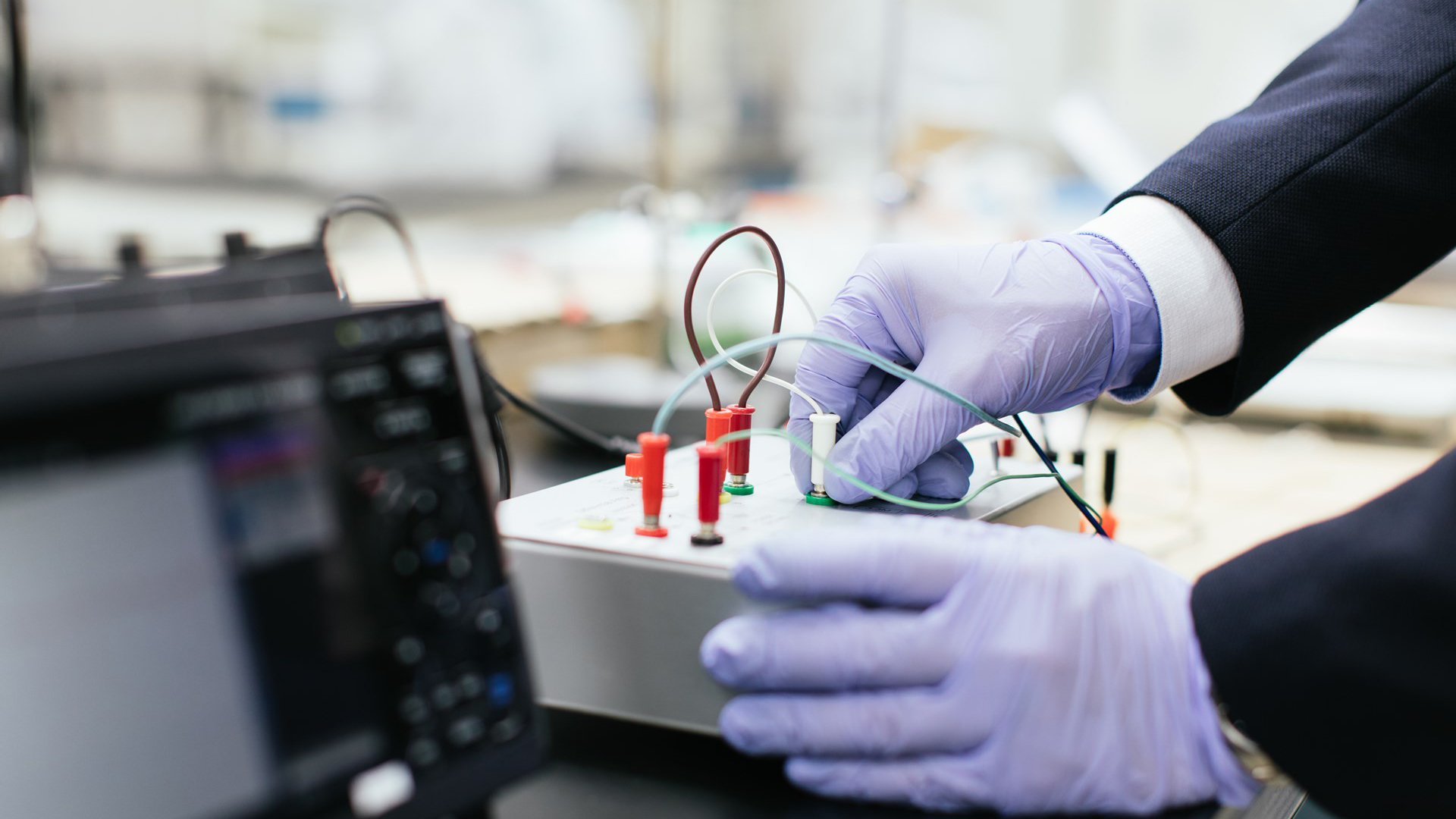

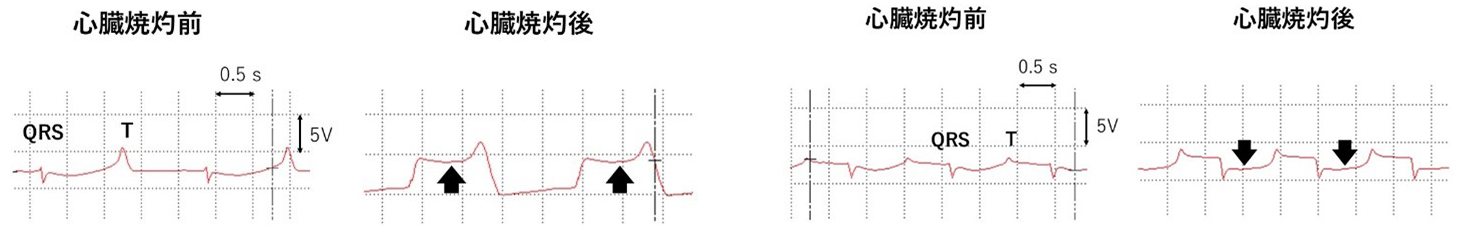

今回の研究は、自身の先行研究と同様にウシガエルの心臓を用いて、急性心筋梗塞で起きるのと似た心電図異常を再現し、メカニズムの解析まで行ったものです。今回は、擬似病態モデルで起きる変化をもとに、実際にヒトの急性心筋梗塞本来の病態である“心筋虚血”により鏡像変化が起きるメカニズムを考察、その臨床的な有用性まで示しました。実験の結果、心臓の表面を焼灼することによりST部分が上昇した一方で、心臓の背側面を焼灼することにより、逆にST部分が下降し、急性心筋梗塞で実際に起きる心電図変化と鏡像変化を再現できました(図1)。

図1:ウシガエル心臓の表面(左)または背側面(右)を焼灼した場合の心電図変化(庄司、菊田、風間「医学と薬学」2025より引用)

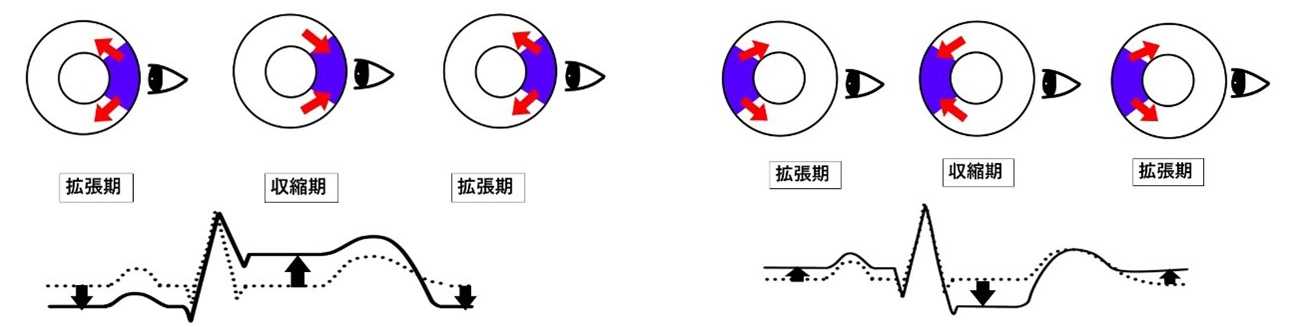

心筋の焼灼モデルと同じように、実際の急性心筋梗塞の場合にも、虚血状態になった心筋と正常の心筋との間で“傷害電流”とよばれる電流が発生します。急性心筋梗塞では、心臓の収縮期および拡張期に生じる傷害電流の向きによって心電図の基線が上下するため、胸部誘導でST部分が上昇すると考えられました(図2)。これに対し、虚血部の反対側に位置する電極から見れば傷害電流の向きが逆になるため、対側の誘導では逆にST部分が下降し、鏡像変化が生じると考えられました(図2)。

図2:急性心筋梗塞で発生する傷害電流と鏡像変化が生じるメカニズム(庄司、菊田、風間「医学と薬学」2025より引用)

看護や医療の現場での有用性:“鏡像変化”を見つけることが患者さんの救命につながる

とくに、致命的な合併症を起こしやすい“前壁”の心筋梗塞(急性前壁心筋梗塞)で特徴的な鏡像変化が見られた場合には、心臓を養う冠動脈の責任病変まで推定できることがあるため、この鏡像変化を見つけることは、診断のみならず、治療方針の決定にも役立ちます。看護師を含めた医療従事者が、急性心筋梗塞で起きる特徴的な心電図変化やそのメカニズムを理解し、所見を正しく判読できるようにしておくことにより、急性心筋梗塞を迅速に診断し、早期の治療へつなげていくことができます。本研究成果は、そのための糸口を、ウシガエルを用いた実験によって明らかにしたといえます。

研究報告の詳細について

なお、本研究報告は、12月27日付けで「医学と薬学」2025年1月号(自然科学社)の電子版に掲載されています。なお、これまで本学看護学群の学生等を指導しながら発表してきた研究成果については、以下の和文・英文雑誌に掲載されています(いずれも風間教授が責任著者)。

- Lemon Juice and Peel Constituents Potently Stabilize Rat Peritoneal Mast Cells (本学看護学群学生が筆頭著者)

- Sodium bicarbonate and salbutamol facilitate recovery from hyperkalemia-induced electrocardiogram abnormalities in bullfrog hearts(本学看護学群学生が筆頭著者)

- Prazosin potentiates mast cell-stabilizing property of adrenaline(東北大学大学院生が筆頭著者)

- 若年者で新型コロナウイルス感染後に長引く症状の特徴(本学看護学群学生が筆頭著者)

- ウシガエル急性下壁心筋梗塞モデルにおける心電図変化のメカニズム(本学看護学群学生が筆頭著者)

- Amitriptyline intoxication in bullfrogs causes widening of QRS complexes in electrocardiogram(本学看護学群学生が筆頭著者)

- Cetirizine more potently exerts mast cell-stabilizing property than diphenhydramine(本学看護学群学生が筆頭著者)

- 第6波と第7波で新型コロナウイルス陽性の若年者における症状の比較(本学職員・看護学群教員が共著者)

- 若年者で新型コロナワクチン3回目接種後に起きる副反応の特徴―2回目接種後との比較―(本学看護学群学生・教員が筆頭著者)

- Subepicardial burn injuries in bullfrog heart induce ECG changes mimicking inferior wall myocardial infarction(本学看護学群学生・教員が共著者)

- Pyridoxine synergistically potentiates mast cell-stabilizing property of ascorbic acid(本学看護学群学生が共著者)

- 気管支喘息患者に対する水泳の有用性―エビデンスに基づく看護での実践指導へ―(本学看護学群学生が筆頭著者)

- Suppressing leukocyte Kv1.3-channels by commonly used drugs: A novel therapeutic target for schizophrenia?(本学看護学群・佐藤泰啓助教が筆頭著者)

- 若年者で新型コロナワクチン接種後に起きる副反応の特徴と病態生理にもとづく対処法の検討(本学看護学群学生が筆頭著者)

- Does immunosuppressive property of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) reduce COVID-19 vaccine-induced systemic side effects? (本学看護学群学生が共著者)

- 宮城県で発生した新型コロナウイルス感染症患者の特徴 ─第 1 波 88 名の集計から見えた問題点と今後の課題─(本学看護学群学生が筆頭著者)

- Insulin accelerates recovery from QRS complex widening in a frog heart model of hyperkalemia(本学看護学群学生が筆頭著者)

- 高カリウム血症に対し大腸のカリウムチャネルをターゲットとした看護的介入(本学看護学群・庄子美智子助教が筆頭著者)

- デュシェンヌ型筋ジストロフィー女性保因者が発症するメカニズムと看護での実践(本学看護学群学生が筆頭著者)

- Catechin synergistically potentiates mast cell-stabilizing property of caffeine(本学看護学群学生が筆頭著者)

- 心電図検査における人為的ミスの発生と予防―ウシガエル心電図を用いた検討―(本学看護学群学生が筆頭著者)

- 麻疹に対するビタミンA補充療法の意義と看護現場での実践(本学看護学群学生が共著者)

- Reciprocal ST segment changes reproduced in burn-induced subepicardial injury model in bullfrog heart(本学看護学群学生が共著者)

指導教員プロフィール

・風間 逸郎(かざま いつろう):看護学群教授

病態生理学・内科学・一般生理学を専門分野としております。また、内科の医師として現在も患者さんの診療に携わる中での研究は、常に臨床からの発想に端を発しており、研究の成果を再び臨床に還元することを目標としてきました。そして、遺伝子レベルでの解析から、細胞、生体レベルでの解析まで行うことにより、ミクロの研究とマクロの研究とを結びつけることを常にこころがけています。

<参考>

- 急性心筋梗塞で起きる心電図の“鏡像変化”のメカニズムを報告

- 風間教授が英文書籍「Tea in Health and Disease Prevention(2nd edition)」で、カテキンやカフェインによる抗アレルギー効果について執筆

- 風間教授と4年生が「レモンやその成分による抗アレルギー作用」のメカニズムを解明

- 風間教授が高齢者でカリウム代謝異常症が起きやすいメカニズムのひとつを明らかに

- 第101回日本生理学会大会で看護学群4年生が学生ポスター賞を受賞「高カリウム血症の心電図変化と急性期治療薬の作用メカニズム」

- 若年者で新型コロナウイルス感染後に長引く症状の特徴を明らかに/看護学群・風間教授の指導の下、看護学群4年生と宮城大学事務局が共同で調査

- 高カリウム血症の心電図変化と急性期治療薬の効果を明らかに

- 急性下壁心筋梗塞で起きる心電図の“鏡像変化”のメカニズムを明らかに

- 新型コロナウイルス感染症の後遺症でおきる“ブレインフォグ”のメカニズムのひとつを報告

- 病態生理にもとづき、高カリウム血症に対する新規治療法について報告

- 三環系抗うつ薬(アミトリプチリン)中毒で起きる心電図変化とそのメカニズムを明らかに

- 新型コロナウイルス感染症の第6波と第7波における若年者の症状の特徴を明らかに

- 抗ヒスタミン薬による抗アレルギー作用の新たなメカニズムを明らかに

- 若年者における3回目の新型コロナワクチン接種後の副反応の特徴を明らかに

- 慢性腎臓病で新型コロナウイルス感染症が重症化するメカニズムのひとつを明らかに

- 風間研究室で「急性下壁心筋梗塞」で起きる心電図変化とそのメカニズムを証明

- 風間教授が卒業研究の学生と「ビタミン類が有する抗アレルギー作用」のメカニズムを解明

- 気管支喘息に対する水泳の有用性を明らかに

- 風間逸郎教授と佐藤泰啓助教が、統合失調症に対する新規治療法の可能性を明らかに

- 「第99回日本生理学会大会」/看護学群学生3名と助手1名も筆頭演者として発表

- 若年者における新型コロナワクチン接種後の副反応の特徴を明らかに

- 新型コロナワクチン接種後の“アナフィラキシー”に対する予防法を発見

- 新型コロナワクチン副反応に対する非ステロイド性抗炎症薬の有用性を明らかに

- 看護学群・風間研究室の学生が「高カリウム血症の心電図変化とそのメカニズム」を証明

- 風間教授・編集の『看護技術』10月増刊号「病態生理からひもとく水・電解質異常」発刊

- 病態生理にもとづき、高カリウム血症に対する看護的介入方法を発見

- マグネシウム過剰投与が引き起こす「高マグネシウム血症」心電図変化とそのメカニズム

- 宮城県における新型コロナウイルス感染症患者の特徴を明らかに/風間逸郎教授が学生と報告

- 女性が筋ジストロフィー(デュシェンヌ型)を発症するメカニズムを発見

- 風間研究室の学生が「カフェインやカテキンによる抗アレルギー作用」のメカニズムを証明

- 心電図検査における人為的ミスの発生と予防/ 風間逸郎教授が学生と報告

- 麻疹(ましん)に対する新規治療法の可能性と臨床現場での有用性/風間逸郎教授が学生と報告

- 新型コロナウイルス感染症の“後遺症”に対する治療法を発見/風間逸郎教授

- 風間逸郎教授が新型コロナウイルス感染症に対する新規治療法の可能性を発見

- 風間逸郎教授がアナフィラキシーに対する新規治療法を発見

- 風間逸郎教授が研究指導する学生達が「心筋梗塞でおこる心電図異常のメカニズム」を証明

- 風間逸郎教授が腎臓の線維化における新規病態メカニズムを発見