新着情報

25.07.31

風間研究室で「マグネシウムの抗アレルギー効果とアナフィラキシー治療への有用性」を明らかに/看護学群

看護学群の風間逸郎教授は、病態生理学・内科学・一般生理学を専門分野としており、主要な研究のひとつとして「アレルギー疾患や臓器の線維化における肥満細胞の役割」をテーマとした研究を行っています。このたび「マグネシウムの抗アレルギー効果とアナフィラキシー治療への有用性」について実験的に証明しました。今回の取り組みは、看護学群の園部浩之助手や、研究指導した看護学群4年生(当時)とも協働し、本学・看護学群で一貫して行われた基礎研究成果です。

| 本研究成果は、2025年7月15日付けで英文雑誌(Cellular Physiology and Biochemistry)(IF:インパクトファクター 2.5)に掲載されました。 |

これまでのアレルギー疾患の治療法:服薬によりヒスタミンのはたらきを抑える

私たちがよく耳にするアトピー性皮膚炎、花粉症、アレルギー性鼻炎・結膜炎、気管支喘息、食物アレルギーなどはアレルギー疾患と呼ばれます。アレルギー疾患の主役は、気道、鼻、眼などの粘膜に存在する肥満細胞とよばれる免疫細胞です。この肥満細胞は、ひとたび花粉やほこり、食べ物、薬などの刺激が加わると、ヒスタミンを含んだ大量の分泌顆粒を細胞外に放出し、気道、鼻、眼などの粘膜に作用して、いわゆるアレルギー症状(かゆみ、鼻汁、くしゃみ、気道の閉塞など)を引き起こします。従来の治療法は、放出されたヒスタミンのはたらきを抑える“抗ヒスタミン薬”によりアレルギー症状を緩和するものですが、今回の研究は、ヒスタミン放出前の段階、肥満細胞に刺激が加わった状態である“脱顆粒現象(エキソサイトーシス)”に着目しました。

マグネシウムがヒスタミン放出前の段階である

“脱顆粒現象(エキソサイトーシス)”を抑制することを明らかに

マグネシウムは生命の維持に必要なミネラルで、豆類、種実類、魚介類、海藻類などの自然食品中に多く含まれ、カルシウムやリンとともに骨を形成したり、体内の様々な代謝を助けたりします。マグネシウムが不足すると、骨の形成が障害されるほか、筋肉の痙攣や心臓の不整脈などの症状が引き起こされます。最近では、マグネシウムの欠乏によりアトピー性皮膚炎を発症し、逆にマグネシウムの投与により、気管支喘息やアレルギー性鼻炎の症状が抑えられることが分かってきました。しかし、そのメカニズムなど、はっきりしたことは明らかになっていませんでした。

<参考>

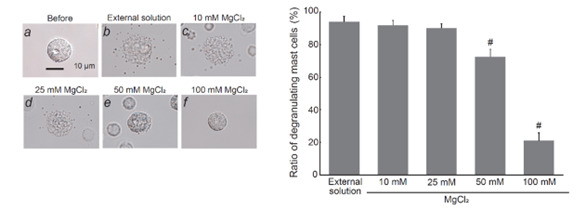

今回の研究では、ラットの体内より採取した肥満細胞に対し、マグネシウムの存在下で、アレルギー症状を引き起こすヒスタミンの放出状態である脱顆粒現象を意図的に誘発し、その程度を調べました。その結果、マグネシウムの濃度が一定値以上になったとき、その用量に比例して脱顆粒が抑制される、という結果が明らかになりました(図1)。これらの結果から、マグネシウムは、放出されたヒスタミンのはたらきを抑えるというより、そもそも肥満細胞からの脱顆粒現象を直接抑えることによって抗アレルギー作用を発揮するメカニズムを(=肥満細胞安定化作用)、初めて明らかにしたといえます。

図1 マグネシウムによる脱顆粒抑制

マグネシウムが、アナフィラキシーに対するアドレナリンの治療効果を増強する可能性も

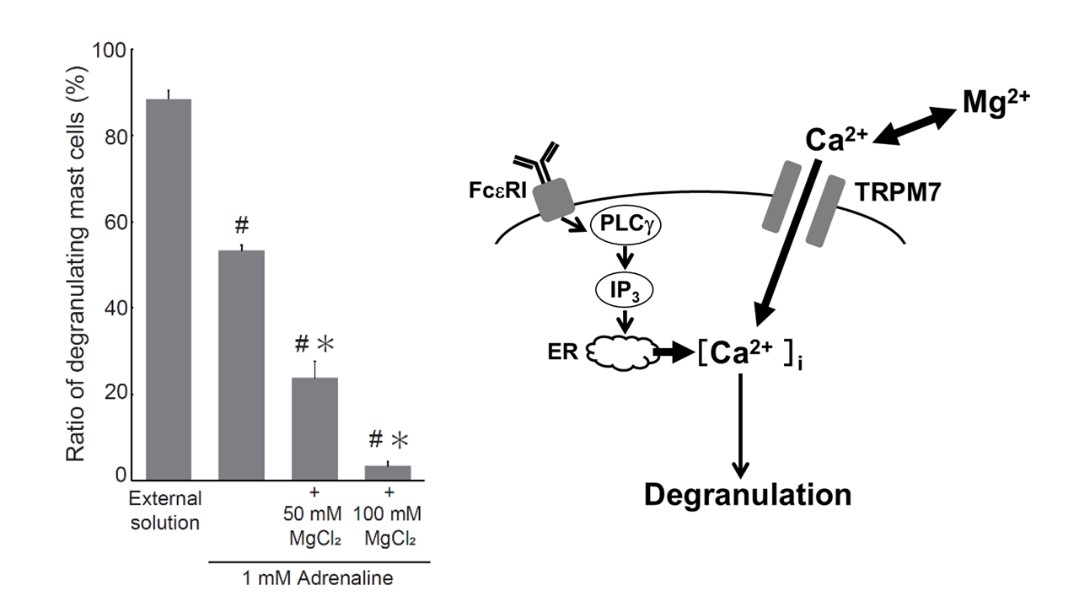

アナフィラキシーとは、全身に強いアレルギー反応が起きる状態のことで、肥満細胞が過剰に活性化されることにより引き起こされます。放置すれば命に関わる危険な状態になるため、すぐにエピペン(アドレナリン)を筋肉注射して治療することが大原則です。アドレナリンは、肥満細胞からの脱顆粒を抑制することが知られますが、これまでの研究によれば、その効果は必ずしも十分とはいえませんでした。そこで本研究では、アドレナリンに高濃度のマグネシウムを添加した場合の、肥満細胞の脱顆粒に対する抑制効果についても調べたところ、アドレナリンを単独で使用した場合に比べ、マグネシウムを添加した場合の方が、脱顆粒現象が大きく抑制されました(図2)。

<参考>

図2 アドレナリンの脱顆粒抑制に対するマグネシウムによる増強効果とメカニズム

(文献: Kazama I, Sonobe H et al. Cell Physiol Biochem 2025より引用)

これらの結果から、アナフィラキシーに対する治療では、アドレナリンにマグネシウムを併用することにより、治療効果が増強する可能性も示唆されました。本研究ではさらに、マグネシウムが脱顆粒現象を抑えるメカニズムのひとつとして、肥満細胞膜上に発現するイオンチャネルへのカルシウム流入に拮抗する可能性も示しました(図2)。

医療や看護の現場における本研究成果の意義

今回の研究で調べたマグネシウムは、症状を軽減し、自然治癒能力を高めるような、いわゆる対症療法的な効果ではなく、根本的に肥満細胞からヒスタミンが放出される前の段階を抑えることが明らかになりました。つまり、いわゆる抗ヒスタミン薬よりも強力な抗アレルギー作用を発揮できる可能性があります。マグネシウムは胃腸薬や下剤などの日常診療薬としても頻用されており、用量さえ調節できれば、医療や看護の現場でも応用可能であると考えられます。

風間教授は今後も、臨床から発想した研究の成果を再び臨床に還元することを目標とし、日々研究に取り組んでまいります。学生さんでも教職員の方でも、風間教授と一緒に研究をやってみたい人(在学中だけでも“研究者”になってみたい人!)は、是非ご一報ください。いつでもスタンバイしてお待ちしております。

(kazamai(a)myu.ac.jp メールの際は(a)を@に変えてご連絡願います)

研究報告の詳細について

なお、本研究報告は、2025年7月15日付けで英文雑誌(Cellular Physiology and Biochemistry)の電子版に掲載されています。なお、これまで本学看護学群の学生等を指導しながら発表してきた研究成果については、以下の和文・英文雑誌に掲載されています(いずれも風間教授が責任著者)。

- ACE2 Expression in the Kidneys of Pregnant and Postpartum Rats: Physiological and Pathological Significance During Pregnancy https://www.cellphysiolbiochem.com/Articles/000769/ (本学看護学群学生が筆頭著者)

- Lemon Juice and Peel Constituents Potently Stabilize Rat Peritoneal Mast Cells cellphysiolbiochem.com/Articles/000723/ (本学看護学群学生が筆頭著者)

- Sodium bicarbonate and salbutamol facilitate recovery from hyperkalemia-induced electrocardiogram abnormalities in bullfrog hearts(本学看護学群学生が筆頭著者)

- Prazosin potentiates mast cell-stabilizing property of adrenaline(東北大学大学院生が筆頭著者)

- 若年者で新型コロナウイルス感染後に長引く症状の特徴(本学看護学群学生が筆頭著者)

- ウシガエル急性下壁心筋梗塞モデルにおける心電図変化のメカニズム(本学看護学群学生が筆頭著者)

- Amitriptyline intoxication in bullfrogs causes widening of QRS complexes in electrocardiogram(本学看護学群学生が筆頭著者)

- Cetirizine more potently exerts mast cell-stabilizing property than diphenhydramine(本学看護学群学生が筆頭著者)

- 第6波と第7波で新型コロナウイルス陽性の若年者における症状の比較(本学職員・看護学群教員が共著者)

- 若年者で新型コロナワクチン3回目接種後に起きる副反応の特徴―2回目接種後との比較―(本学看護学群学生・教員が筆頭著者)

- Subepicardial burn injuries in bullfrog heart induce ECG changes mimicking inferior wall myocardial infarction(本学看護学群学生・教員が共著者)

- Pyridoxine synergistically potentiates mast cell-stabilizing property of ascorbic acid(本学看護学群学生が共著者)

- 気管支喘息患者に対する水泳の有用性―エビデンスに基づく看護での実践指導へ―(本学看護学群学生が筆頭著者)

- Suppressing leukocyte Kv1.3-channels by commonly used drugs: A novel therapeutic target for schizophrenia?(本学看護学群・佐藤泰啓助教が筆頭著者)

- 若年者で新型コロナワクチン接種後に起きる副反応の特徴と病態生理にもとづく対処法の検討(本学看護学群学生が筆頭著者)

- Does immunosuppressive property of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) reduce COVID-19 vaccine-induced systemic side effects? (本学看護学群学生が共著者)

- 宮城県で発生した新型コロナウイルス感染症患者の特徴 ─第 1 波 88 名の集計から見えた問題点と今後の課題─(本学看護学群学生が筆頭著者)

- Insulin accelerates recovery from QRS complex widening in a frog heart model of hyperkalemia(本学看護学群学生が筆頭著者)

- 高カリウム血症に対し大腸のカリウムチャネルをターゲットとした看護的介入(本学看護学群・庄子美智子助教が筆頭著者)

- デュシェンヌ型筋ジストロフィー女性保因者が発症するメカニズムと看護での実践(本学看護学群学生が筆頭著者)

- Catechin synergistically potentiates mast cell-stabilizing property of caffeine(本学看護学群学生が筆頭著者)

- 心電図検査における人為的ミスの発生と予防―ウシガエル心電図を用いた検討―(本学看護学群学生が筆頭著者)

- 麻疹に対するビタミンA補充療法の意義と看護現場での実践(本学看護学群学生が共著者)

- Reciprocal ST segment changes reproduced in burn-induced subepicardial injury model in bullfrog heart(本学看護学群学生が共著者)

指導教員プロフィール

・風間 逸郎(かざま いつろう):看護学群教授

病態生理学・内科学・一般生理学を専門分野としております。また、内科の医師として現在も患者さんの診療に携わる中での研究は、常に臨床からの発想に端を発しており、研究の成果を再び臨床に還元することを目標としてきました。そして、遺伝子レベルでの解析から、細胞、生体レベルでの解析まで行うことにより、ミクロの研究とマクロの研究とを結びつけることを常にこころがけています。

<参考>

- アナフィラキシー後に発症する急性心筋梗塞”コーニス症候群”に対する治療法の候補を報告

- 看護学群4年生が日本生理学会の地方会賞を、風間教授と英語論文としても発表

- 新型コロナウイルス感染症が引き起こす臓器障害について執筆

- 急性心筋梗塞で起きる心電図の“鏡像変化”のメカニズムを報告

- 風間教授が英文書籍「Tea in Health and Disease Prevention(2nd edition)」で、カテキンやカフェインによる抗アレルギー効果について執筆

- 風間教授と4年生が「レモンやその成分による抗アレルギー作用」のメカニズムを解明

- 風間教授が高齢者でカリウム代謝異常症が起きやすいメカニズムのひとつを明らかに

- 第101回日本生理学会大会で看護学群4年生が学生ポスター賞を受賞「高カリウム血症の心電図変化と急性期治療薬の作用メカニズム」

- 若年者で新型コロナウイルス感染後に長引く症状の特徴を明らかに/看護学群・風間教授の指導の下、看護学群4年生と宮城大学事務局が共同で調査

- 高カリウム血症の心電図変化と急性期治療薬の効果を明らかに

- 急性下壁心筋梗塞で起きる心電図の“鏡像変化”のメカニズムを明らかに

- 新型コロナウイルス感染症の後遺症でおきる“ブレインフォグ”のメカニズムのひとつを報告

- 病態生理にもとづき、高カリウム血症に対する新規治療法について報告

- 三環系抗うつ薬(アミトリプチリン)中毒で起きる心電図変化とそのメカニズムを明らかに

- 新型コロナウイルス感染症の第6波と第7波における若年者の症状の特徴を明らかに

- 抗ヒスタミン薬による抗アレルギー作用の新たなメカニズムを明らかに

- 若年者における3回目の新型コロナワクチン接種後の副反応の特徴を明らかに

- 慢性腎臓病で新型コロナウイルス感染症が重症化するメカニズムのひとつを明らかに

- 風間研究室で「急性下壁心筋梗塞」で起きる心電図変化とそのメカニズムを証明

- 風間教授が卒業研究の学生と「ビタミン類が有する抗アレルギー作用」のメカニズムを解明

- 気管支喘息に対する水泳の有用性を明らかに

- 風間逸郎教授と佐藤泰啓助教が、統合失調症に対する新規治療法の可能性を明らかに

- 「第99回日本生理学会大会」/看護学群学生3名と助手1名も筆頭演者として発表

- 若年者における新型コロナワクチン接種後の副反応の特徴を明らかに

- 新型コロナワクチン接種後の“アナフィラキシー”に対する予防法を発見

- 新型コロナワクチン副反応に対する非ステロイド性抗炎症薬の有用性を明らかに

- 看護学群・風間研究室の学生が「高カリウム血症の心電図変化とそのメカニズム」を証明

- 風間教授・編集の『看護技術』10月増刊号「病態生理からひもとく水・電解質異常」発刊

- 病態生理にもとづき、高カリウム血症に対する看護的介入方法を発見

- マグネシウム過剰投与が引き起こす「高マグネシウム血症」心電図変化とそのメカニズム

- 宮城県における新型コロナウイルス感染症患者の特徴を明らかに/風間逸郎教授が学生と報告

- 女性が筋ジストロフィー(デュシェンヌ型)を発症するメカニズムを発見

- 風間研究室の学生が「カフェインやカテキンによる抗アレルギー作用」のメカニズムを証明

- 心電図検査における人為的ミスの発生と予防/ 風間逸郎教授が学生と報告

- 麻疹(ましん)に対する新規治療法の可能性と臨床現場での有用性/風間逸郎教授が学生と報告

- 新型コロナウイルス感染症の“後遺症”に対する治療法を発見/風間逸郎教授

- 風間逸郎教授が新型コロナウイルス感染症に対する新規治療法の可能性を発見

- 風間逸郎教授がアナフィラキシーに対する新規治療法を発見

- 風間逸郎教授が研究指導する学生達が「心筋梗塞でおこる心電図異常のメカニズム」を証明

- 風間逸郎教授が腎臓の線維化における新規病態メカニズムを発見